Ob man bei den Lauten, die Tiere von sich geben, von einer Sprache spricht, kommt ganz auf den Kontext an – und innerhalb der wissenschaftlichen Disziplinen manchmal darauf, ob man einen Zoologen oder eine Humanbiologin fragt. Gewisse Eigenschaften scheinen Menschen hier immerhin von den nächsten Verwandten, den Affen, zu unterscheiden. Ein Forschungsteam mit Wiener Beteiligung liefert nun im Fachmagazin "Science" neues Material für die Debatte, wie sich die komplexen menschlichen Sprachen überhaupt entwickeln konnten – und warum sich Affen mit ähnlich aufwendiger Kommunikation schwertun.

Genau genommen geht es in der Studie weniger um Sprachen als ums Sprechen: Das Forschungsteam konzentrierte sich nicht auf Begriffe und Grammatik, sondern auf die Fähigkeit, unterschiedliche Laute mit der Kehle zu erzeugen. Das funktioniert prinzipiell bei allen Wirbeltieren, die das Land bewohnen, ähnlich: Luft, die aus der Lunge gedrückt wird, lässt die Stimmlippen im Kehlkopf vibrieren. Die Schwingungen werden im Rachen und im Mund weiter umgeformt, so bilden wir unterschiedliche Laute.

Fehlende Luftsäcke und Membranen

Fachleute vergleichen schon seit Jahrzehnten die Kehlkopfanatomie von Menschen und Affen, um herauszufinden, was sich evolutionär veränderte, das die Sprech- und Sprachentwicklung vorantrieb. Lange Zeit nahm man an, dass der abgesenkte Kehlkopf bei Menschen dabei eine wichtige Rolle spielte. Allerdings schrieb etwa der Kognitionsforscher Tecumseh Fitch von der Universität Wien, dass dies keine rein menschliche Eigenschaft sei, wie weitere Studien zeigten. Es könnte sich aber zumindest um einen begünstigenden Schritt in der Entwicklung handeln.

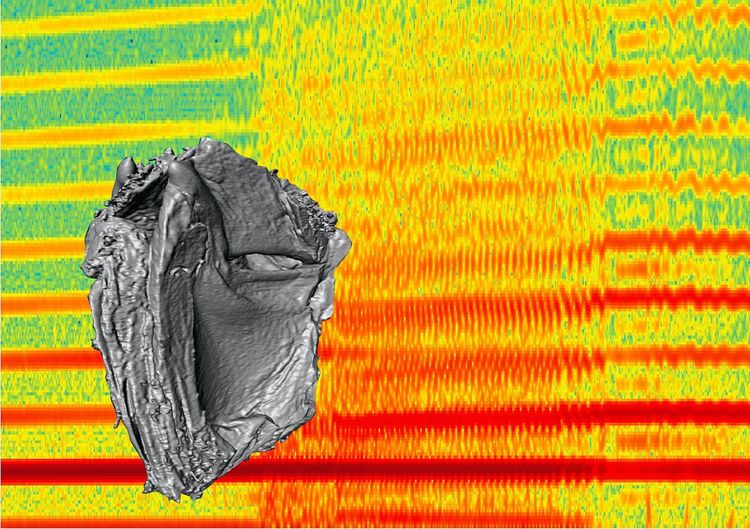

Fitch gehört auch zum Forschungsteam, das nun eine zunächst wenig intuitive Vermutung veröffentlichte. Der Sprachapparat beim Menschen könnte nämlich nicht besonders komplex, sondern sogar einfacher als jener von Affen sein. Die Analyse von 44 Spezies zeigte, dass nichtmenschliche Primaten – etwa Schimpansen und Makaken – bestimmte Erweiterungen der Stimmlippen sowie "Luftsäcke" besitzen. Menschen hingegen fehlen diese Merkmale.

Komplexe Sprache, einfache Anatomie

Warum könnte dieses Manko ein Vorteil sein? Die Forschenden erklären es so: Die Membranen, die beim Menschen zurückgebildet sind, sorgen für chaotische Lautphänomene. Das sind unregelmäßige Schwingungen und abrupte Frequenzübergänge, wie sie sich bei vielen Primaten etwa in bestimmten Schreien äußern. Menschliche Stimmlippen schwingen wesentlich stabiler, schreiben die Expertinnen und Experten. Die vereinfachte Anatomie sorgte also wohl dafür, dass die chaotischen Unregelmäßigkeiten zurückgingen und die stabilen Schwingungen die komplexere Sprechfähigkeit von Menschen ermöglichten.

Alleiniger Grund dafür dürfte die körperliche Veränderung aber nicht gewesen sein. Auch die Gehirnentwicklung spielte eine wichtige Rolle: Verbindungen zwischen Hirnbereichen, die für Bewegung und Hören zuständig sind, ließen zu, dass komplexe sprachliche Informationen rasch verarbeitet, in Sätze geformt und in Muskelbewegungen im Hals transformiert werden können.

Wie sich diese Eigenschaften unter mittlerweile ausgestorbenen Vorfahren des Menschen entwickelt haben, wird sich kaum ganz klären lassen. Aber es könnte sein, dass Australopithecus-Arten, die vor etwa zwei bis vier Millionen Jahren lebten, womöglich noch mit den Luftsäcken und Extramembranen ausgestattet waren, schreibt das Forschungsteam. Erst bei späteren Menschentypen könnten sie sich zurückentwickelt haben.

Alternativen zu erratischem Schreien

Dabei handelt es sich um ein Beispiel dafür, dass die Evolution nicht nur in Richtung wachsender Komplexität strebt, sondern auch auf einfachere Formen zurückfallen kann, schreibt der US-amerikanische Psychologe Harold Gouzoules in einem Begleitartikel zur Studie. Bei vielen Tierarten seien die chaotischen, instabilen Schwingungen übrigens ein wichtiger Teil der Kommunikation – vor allem bei harschen Lauten und Schreien. Damit können Tiere rauer, aggressiver und größer wirken.

Menschen haben bekanntermaßen nicht die Fähigkeit für aggressive Schreie verloren. Darüber hinaus müssen bei Menschen nicht immer nur Stimme, Lautstärke und Gebaren bedrohlich wirken, um andere einzuschüchtern. Es reicht immerhin, wenn der Inhalt des Gesagten beunruhigend genug ist – oder sogar eine Waffe in der Hand die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. (Julia Sica, 11.8.2022)