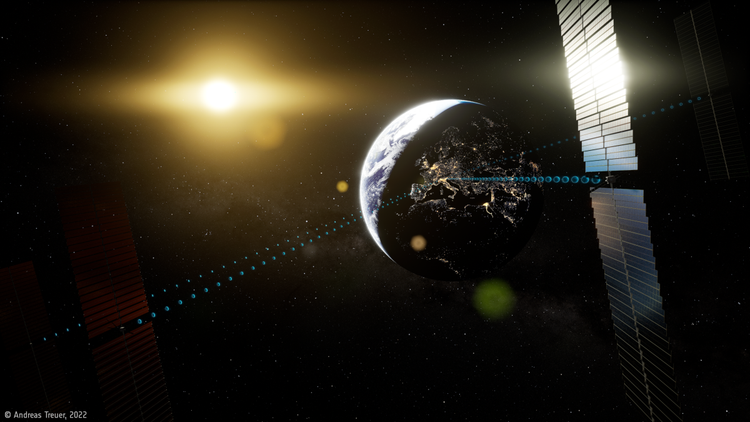

Im Weltraum trübt keine Wolke den Sonnenschein. Satelliten sollen die starke Strahlung auffangen und auf der Erde zur Energiewende beitragen.

Auch wenn Wind- und Solarenergie klimafreundlich sind und preislich immer öfter mit Kohle, Gas und Nuklearenergie mithalten können, lässt der ganz große Durchbruch der erneuerbaren Energien noch auf sich warten. Einer der Hauptgründe: Sie gelten als unzuverlässig und liefern den Strom nur bei Wind und Sonne. Die Lösung dafür sind einerseits Speicher – oder man verlegt Solaranlagen einfach dorthin, wo die Sonne nie untergeht: ins All.

Schon heute nutzen Satelliten die Energie der Sonne für ihre Instrumente. Auf die Erde gebracht wurde der Strom bisher allerdings nicht, auch wenn schon seit Jahrzehnten auf dem Papier Konzepte zur sogenannten Space-Based Solar Power (SBSP), der weltraumgestützten Solarenergie, existieren.

Angesichts der aktuellen Energiekrise denkt die Europäische Weltraumorganisation (Esa) nun wieder laut über die Energiegewinnung im All nach. "Weltraumgestützte Solarenergie wäre ein wichtiger Schritt in Richtung CO2-Neutralität und Energieunabhängigkeit für Europa", twitterte Esa-Chef Josef Aschbacher vergangene Woche, als er seine Pläne für ein Esa-Forschungsprogramm mit dem Namen Solaris vorstellte.

Licht bündeln

Konkret sollen riesige Satelliten im Orbit mit Photovoltaikflächen die Sonnenstrahlung auffangen und gebündelt, etwa per Mikrowellen, wieder auf die Erde schicken. Dort wird die Energie wieder umgewandelt und ins Stromnetz eingespeist. Da keine Atmosphäre und keine Wolke die Strahlung trübt und die Photovoltaikanlagen im perfekten Winkel positioniert werden können, arbeiten diese im All besonders effizient. Zudem liefern die Satelliten ständig Energie, weshalb der Strom, im Gegensatz zu Photovoltaik auf der Erde, sogar grundlastfähig wäre.

Um die Möglichkeiten der Technologie auszuloten, hat die Esa zwei Studien bei den Beratungsfirmen Frazer-Nash und Roland Berger in Auftrag gegeben, die kürzlich abgeschlossen wurden. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass ab 2050 jährlich rund 800 Terawattstunden Strom produziert werden könnten, das wäre ein Drittel von dem, was die Europäische Union heute verbraucht.

418 Milliarden Euro

Dazu bräuchte es 20 Stück der riesigen Sonnensatelliten, die jeweils kontinuierlich ein bis zwei Gigawatt liefern würden – in etwa so viel wie ein mittleres bis großes Atomkraftwerk. Doch die Satelliten, welche die Masse der Internationalen Raumstation (ISS) jeweils um ein Vielfaches übersteigen würden, ins All zu bringen ist enorm aufwendig.

Und es kostet: Die Beratungsfirma Frazer-Nash schätzt, dass bis 2070 418 Milliarden Euro an Investitionen notwendig wären, die vor allem für Forschung aufgewendet werden müssten. Unterm Strich würde sich das Projekt aber rechnen: Denn gleichzeitig würde die EU über 600 Milliarden Euro Profit daraus schlagen – einerseits durch vermiedene Stromkosten auf der Erde, durch vermiedenes CO2 und aufgrund der positiven Nebeneffekte der hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Laut der Studie würden die Kosten für Weltraumfracht zudem stetig sinken – mit jedem zusätzlichen Satelliten würde das Projekt im Verhältnis günstiger.

Die Entscheidung, ob das Solaris-Programm mit zusätzlichen finanziellen Mitteln ausgestattet wird, soll im November fallen, wenn die 22 Esa-Mitgliedsstaaten zusammentreffen. Um wie viel Geld es zunächst geht, ist nicht bekannt.

Esa-Chef Aschbacher hat sich jedenfalls bereits als Fan des futuristisch anmutenden Projekts deklariert. "Es liegt an Europa, der Esa und ihren Mitgliedstaaten, die Grenzen der Technologie auszuloten, um eines der dringendsten Probleme für die Menschen dieser Generation auf der Erde zu lösen", schrieb der Österreicher auf Twitter.

Das Konzept der Sonnenernte im All bleibt jedenfalls umstritten. Der enorme Aufwand würde die zusätzliche Ausbeute, die teils durch Umwandlungsverluste zunichtegemacht würde, nicht rechtfertigen, heißt es von Experten. Zudem würden auch Solar und Wind auf der Erde immer effizienter. (pp, 27.8.2022)