Vor ein paar Tagen saß ich mit meiner Frau und der jüngeren Tochter, die seit kurzem größer als die große ist, vor dem Café Moderno in Madrid und freute mich, dass der Platz noch immer so angenehm entschleunigt und untouristisch ist, obwohl er im letzten Almodóvar-Film mehrere prominente Auftritte hatte.

Gleich nach der Ankunft in Spanien war das Handy der Tochter kaputtgegangen, sodass sie jetzt ein Buch las, Big Little Lies, das wir auf Englisch in einer der inspirierenden Madrider Buchhandlungen gefunden hatten und das sie von Anfang an in den Bann gezogen zu haben schien. Meine Frau wischte auf ihrem Handy herum, und ich starrte auf die Fenster der Häuserfassade vor mir und überlegte, wie es wäre, tatsächlich einmal ein Leben im Süden zu wagen.

Eine schöne Aura

Da tauchte neben mir eine alte Frau auf und sagte ohne jede Begrüßung oder Vorrede, dass ich eine schöne Aura hätte. Wenn ich aufrecht saß, war sie im Stehen kleiner als ich, und so sahen wir uns direkt in die Augen. Sie fuhr fort – die beiden anderen hatten in der Zwischenzeit neugierig aufgeschaut –, dass ich Glück mit meiner Familie hätte, was ja offensichtlich war, wenn man meine Damen sah, und dass sich meine Frau keine Sorgen zu machen brauche, auch wenn ich beruflich auf viele Veranstaltungen müsse, so würde ich doch immer treu bleiben, was schon weniger offensichtlich war, denn wie sollte sie wissen, dass ich gerade auf Lesetour gewesen war? Und dann sagte sie: "Du hast gerade viele Projekte am Laufen, und alle werden dir früher oder später Erfolg bringen. Trotzdem solltest du in nächster Zeit ein Los kaufen oder Lotto spielen, es reichen ein paar Tipps, nicht viele, denn du wirst gewinnen." Meine Frau und meine Tochter folgten neugierig dem Gespräch, und ich übersetzte kurz, was die fremde Dame gesagt hatte.

"Ich war rational und abergläubisch zugleich, und darauf möchte ich hinaus: Man kann sehr gut zwei gegensätzliche Weltanschauungen in sich vereinen."

Als ich fertig war, wiederholte sie, was für eine schöne Familie ich hätte, und blieb neben mir stehen. Sie will Geld, erklärte meine Tochter. Ich kramte in meiner Tasche herum und drückte der Wahrsagerin zwei Euro in die Hand. Drei, sagte die Frau. Ich gab ihr noch eine Münze. Sie steckte diese lächelnd ein und machte sich wieder auf den Weg, nach ein paar Schritten drehte sie sich zu uns um, rief, "Lose kaufen nicht vergessen!", und verschwand um die Ecke. Schön zu hören, sagte meine Frau. Unheimlich, meinte ich. Die sagt einem doch nur, was man hören will, befand die Tochter, offensichtlich die Aufgeklärteste von uns.

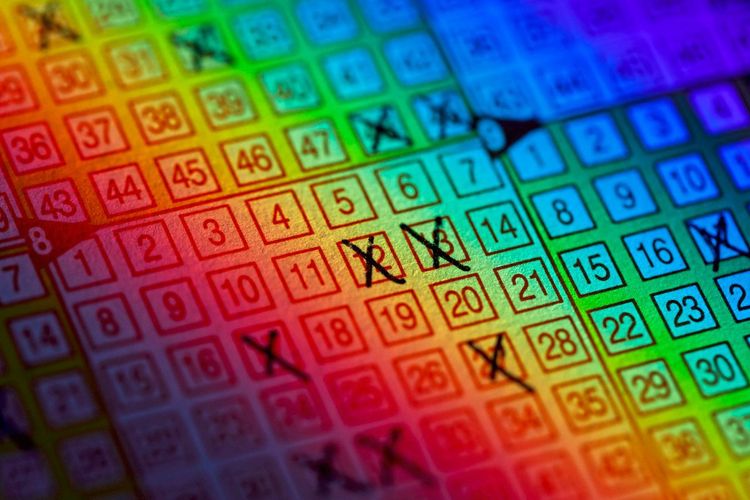

Wieder daheim in Wien kaufte ich mir ein Los und drei Lottotipps. Das Los war eine Niete, die Lottoziehung ist am Sonntag. Als Sohn eines Statistikers weiß ich, dass das Glücksspiel nur dem Staat Glück bringt. Doch als ich bei der Post die Werbung für die Lotterie sah, musste ich an die Frau vor dem Café Moderno denken und beschloss, dem Schicksal eine Chance zu geben. Obwohl ich also wusste, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn zu ziehen, verschwindend klein ist – und vor allem nicht größer als vor der Madrider Weissagung –, glaubte ein Teil von mir trotzdem, dass die Worte der Señora einen Unterschied machen würden und dass es klug wäre, gerade jetzt Lotto zu spielen. Ich war also rational und abergläubisch zugleich, und darauf möchte ich hinaus: Man kann sehr gut zwei gegensätzliche Gefühle, Meinungen oder sogar Weltanschauungen in sich vereinen, auch wenn unsere Zeit den Anschein erweckt, dass jede Einstellung monolithisch in Stein gemeißelt zu sein hat und dass zu jedem erdenklichen Ereignis augenblicklich eine exakte Meinung formuliert werden müsste, die niemals verändert werden dürfte.

Dylan via Whitman

Unsere Gegenwart verbietet einem, gleichzeitig gegenteiliger Auffassung zu sein, vor allem dann, wenn man Schriftsteller ist, denn als solcher sollte man von Berufs wegen zu jedem Thema lauthals eine Meinung verkünden können. Dabei hat die Gleichzeitigkeit von entgegengesetzten Empfindungen oder Eigenschaften gerade in der Literatur eine lange Tradition: Robert Musil meinte, dass der moderne Mensch in mindestens neun sich oft widersprechende Charaktere zerfällt, und Bob Dylan hielt mitten im ersten Lockdown in einem neu geschriebenen Song fest: I contain multitudes (ich enthalte Vielheiten), was er im Lauf seiner langen Karriere ohne Zweifel bewiesen hat, auch wenn die Formulierung "I contain multitudes" gar nicht von ihm stammt, sondern ein von Walt Whitman entlehnter Vers ist, den dieser bereits 1855 in seinem Song of Myself formuliert hatte.

Das Zerfallen des Individuums in Vielheiten begann spätestens mit dem Beginn der Neuzeit, als unsere Welt so mannigfaltig wurde, dass man sie nicht mehr mit vorgefassten Annahmen erklären konnte. Versucht man es dennoch, wirkt es schnell lächerlich, man denke nur an das Beharren des Columbus, in Indien gelandet zu sein, auch wenn alles, was er sah und erlebte, dem widersprach. Oder Don Quijote, der daran festhielt, als fahrender Ritter durch eine Welt der Riesen, Zauberer und Burgfräulein zu ziehen, auch wenn es im Spanien des beginnenden 17. Jahrhunderts schon seit mindestens dreihundert Jahren keine fahrenden Ritter und Burgfräulein mehr gab und Riesen und Zauberer wohl auch nicht.

Je weiter Cervantes allerdings in seinem Roman fortschritt, desto mehr faszinierte ihn seine eigene Kreation, bis er schließlich feststellen musste, dass ihm mit diesem eigenartigen Ritter ein Monument des Humanismus gelungen war, der es seiner ganzen Lächerlichkeit zum Trotz vermocht hatte, die Grenze zwischen dem Reich der Realität und dem Reich der Fiktion – zwischen denen Schriftsteller seit jeher um Vermittlung bemüht sind – durchlässiger zu machen.

Vermitteln kann man aber nur, wenn man die andere Seite kennt und akzeptiert, leugnet man deren Wahrheit, kann man schnell verrückt wirken, wie es ja auch Don Quijote passiert ist. Deshalb soll uns dieser – auch hier wieder die Gleichzeitigkeit von Gegensätzen – als Warnung und Vorbild zugleich dienen: als Vorbild, um beherzt für seine hochstehenden Ideale und Träume gegen alle Widerstände anzukämpfen, als Warnung, darob nicht andere Möglichkeiten aus den Augen zu verlieren, nicht verblendet im Kampf für die Sache seine Familie zu vergessen, gute Ratschläge zu ignorieren und andere Versuche zur Welterklärung unwirsch zur Seite zu schieben.

Nur eine Theorie reicht nicht

Starre Ideologien haben immer etwas Mechanisches, Unmenschliches, da das Menschliche doch stets ein Element der Überraschung beinhaltet, etwas nicht Vorhersagbares. Wirft man heutzutage aber gewisse Reizwörter in die unerträglich laut hallende Echokammer der sozialen Netzwerke, sind die Reaktionen darauf festgeschrieben und genauso vorhersehbar und schal wie ein oftmals gehörter, niemals lustig gewesener Witz.

Es ist nachvollziehbar, dass in unserer so irr herumwirbelnden Welt des 21. Jahrhunderts eine klare und stabile Meinung verführerisch wirkt, da etwas Stabilität in all dem Chaos in und um uns nicht schaden kann. Doch gerade weil sich die äußere Welt in einem dermaßen schwindelerregenden Tempo ändert, ist es unmöglich, sie mit einer einzigen Theorie oder Weltsicht zu erfassen.

Das erinnert mich an den Beginn unserer Spanienreise, als wir in Bilbao das Guggenheim-Museum besuchten. Ich erwartete eine oberflächlich postmoderne Show-Architektur, doch war dann von der so fluiden Konstruktion des gewaltigen Gebäudes von Frank Gehry doch sehr beeindruckt. Wir verbrachten viele Stunden im Museum, und trotzdem wusste ich bis zum Schluss nicht, wie dieses aussah, weder von innen noch von außen. Von jedem Standpunkt aus bot es eine andere Ansicht. Und genau deshalb sollte man auch im Leben andere Standpunkte und Ansichten akzeptieren, um nach und nach dann doch eine Ahnung vom Gesamtbild zu bekommen.

Von der anderen Seite des Flusses aus betrachtet, war das Gebäude noch immer schwer fassbar, aber man konnte sich nun vorstellen, wie es funktionierte. Genauso ist es mit ideologischen Ansichten: Je weiter wir uns von den Wirbeln der Tagespolitik entfernen, desto eher können sich allgemeingültige Aussagen herauskristallisieren. Sogar ich traue mich aus einer gewissen Distanz heraus eigene Ansichten zu formulieren: Ich bin vehement gegen einen Angriffskrieg, gegen die Todesstrafe, gegen unkontrollierten Waffenbesitz, für legale Abtreibung, für die Menschenrechte und andere banal erscheinende Selbstverständlichkeiten eines aufgeklärten Menschen.

Dass ich in der Diskussion mit hartgesottenen Konservativen meist einknicke und nicht lautstark für meine Überzeugungen eintrete, hat eher mit meiner bedenklichen Konfliktscheu zu tun als mit der Aversion, zu jedem erdenklichen Thema sofort eine Meinung bilden zu müssen. Durch die geheimnisvolle Möglichkeit des Menschen, sich in den anderen hineinversetzen zu können, scheinen mir selbst die Argumente des verranntesten amerikanischen Republikaners aus seinen Augen heraus betrachtet dann doch wieder irgendwie nachvollziehbar. Es bleibt deshalb nur übrig, sich noch weiter von den jeweiligen Standpunkten zu entfernen und das Erdengeschehen vom Mond aus zu betrachten – oder noch beeindruckender vom gerade ins All geschickten James-Webb-Weltraumteleskop aus – von dort bleibt nämlich ohnehin nur noch eine einzige Überzeugung übrig:

Es ist ein so unglaublicher Zufall, dass wir aus allen Atomkombinationen des Universums gerade Menschen auf der Erde geworden sind, dass wir ohne Zweifel zusammenhalten müssen und dass wir uns, als Wunder Mensch, gestrandet auf einem einsamen Planeten, in Liebe und Ehrfurcht zu begegnen haben. Jede große Erkenntnis klingt naiv, aber es ist nun mal so, warum sollten wir uns auf unserer kleinen, brennenden Welt die Köpfe einschlagen und kläffend auf die kleinen Differenzen zwischen uns hinweisen, wo wir doch genauso gut nett zueinander sein und den Brand gemeinsam löschen könnten?

Es obliegt vor allem der Literatur, die Vielfältigkeit der Wahrheiten auf beiden Seiten der Grenzlinien (zwischen welchen Reichen auch immer) in sich aufzunehmen und zu verarbeiten. In vielstimmigen Werken kann Literatur eine Vorstellung davon vermitteln, was es außerhalb der eigenen Wirklichkeit sonst noch alles gibt: "There are more things", wie Hamlet so schön sagt. Der polyphone Chor der Meinungen in einem literarischen Werk tönt so lautstark, dass man die Stimme des Autors oft gar nicht mehr zu vernehmen vermag. Jorge Luis Borges beschreibt, wie sich der sterbende Shakespeare bei Gott beschwert, vergebens so viele Menschen geschaffen zu haben, wo er doch nur einer, nämlich er selbst, sein wollte. Gott antwortet darauf trocken, dass es ihm selbst genauso geht, auch er hat so eine so große Anzahl an Welten erträumt, dass er, wie jeder große Schöpfer, viele geworden ist – und niemand. Emily Dickinson stellt analog dazu fest: "I am nobody", nur um dann die Frage an uns zu richten: "Who are you? Are you nobody, too?" Ob wir niemand sind, ist eine eigenartige Frage, die sie aber auch gar nicht stellt, denn was sie in Wirklichkeit wissen will, ist natürlich, ob auch wir schreiben, ob wir uns ebenso wie sie in Literatur auflösen.

Innen und außen

Dieses Auflösen im Schreiben beschäftigt auch die große amerikanische Autorin Ursula K. Le Guin, und sie stellt fest, dass jede große Kunst zum Ziel hat, die Grenzen zwischen den Menschen niederzureißen, sodass das Ich – zumindest für kurze Zeit – zum Du werden kann. Wieder diese Vielheiten also. Wenn aber jeder Einzelne von uns so viele ist, wie kommt es dann dazu, dass jeder Mensch anscheinend nur mehr einen einzigen, einzementierten Standpunkt in sich trägt, der den Blick auf andere Meinungen ungestüm verweigert? Wie kommt es dazu, dass beispielsweise ein Autorenverband, der den Frieden und die Völkerverständigung zum Ziel hat, in Zeiten des Krieges in zwei Teile zerrissen wird, ohne zu bemerken, dass Dr. Jekyll und Mr. Hyde doch dieselbe Person sind? Der 19-jährige Hugo von Hofmannsthal diagnostizierte bereits 1893 die Schriftstellerzunft betreffend: "Wir haben nichts als die unheimliche Gabe der Selbstverdoppelung. Wir schauen unserem Leben zu."

Der Schriftsteller betrachtet also sein Selbst in der Außenwelt und vergleicht das mit dem Ich seiner Innenwelt, nur um erkennen zu müssen, dass sich da gewaltige Differenzen auftun. Für alle, die nicht wie Don Quijote mit einer Rasierschüssel auf dem Kopf durch die Lande ziehen möchten, ist es wohl vernünftiger, einzugestehen, dass die Welt da draußen anders ist, als wir sie uns in der Studierstube vorgestellt hatten.

"Literatur ist, ohne jede Übertreibung, das wirkungsvollste Gegenmittel gegen das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft."

Und so bleibt zwangsläufig nichts anderes übrig, als sein Weltbild der Außenwelt anzupassen, es zu adaptieren, ein weiteres Mal hinzusehen, nochmals zuzuhören, umzudenken, einen weiteren Abgleich zu versuchen, ohne je ein konstantes Gleichgewicht zwischen innen und außen schaffen zu können, denn zu schnell verändert sich die sogenannte Realität da draußen, der Ausgleich mit der Innenwelt kann nie abgeschlossen werden, ist ohne Ende. Deshalb ist es eine der Hauptaufgaben der Literatur zu vermitteln, zwischen innen und außen und auch zwischen den Menschen. Literatur macht andere Meinungen hörbar, zeigt Möglichkeiten auf und berichtet, welche verschiedenen Lebensweisen genauso gut möglich wären. Literatur, die nur eine einzige Meinung kennt und diese lautstark hinausposaunt, ist mit Vorsicht zu genießen, denn Literatur ist nur mehrdeutig und vielfältig erfahrbar, könnte man sie auf eine einzige Aussage reduzieren, wäre sie keine. Literatur ist diese einmalige, fantastische, magische Erfahrung, die es erlaubt, in den Kopf des anderen zu blicken. Und hat man das einmal getan, ist man nicht mehr gewillt, diesen Kopf einzuschlagen.

Deshalb ist Literatur, ohne jede Übertreibung, das wirkungsvollste Gegenmittel gegen das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft, ein Mittel für das Akzeptieren gegenteiliger Meinungen, denn wie Robert Musil 1902 so schön in seinem Tagebuch festhielt: "Es gibt Wahrheiten, aber keine Wahrheit. Ich kann ganz gut zwei einander völlig entgegengesetzte Dinge behaupten und in beiden Fällen recht haben." Analog dazu fragt sich Walt Whitman im bereits eingangs erwähnten Song of Myself: "Widerspreche ich mir selbst?" Nur um zu antworten: "Nun gut, dann widerspreche ich mir selbst, ich bin groß, ich enthalte Vielheiten." (Do I contradict myself? / Very well then I contradict myself, / (I am large, I contain multitudes.))

Diese in uns enthaltenen Vielheiten geben uns die Möglichkeit, die andere Seite zu verstehen. Doch natürlich hat auch das seine Grenzen, denn würde man die andere Seite tatsächlich jedes Mal verstehen können, wäre das auch wieder extrem, und Extremismus hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Wenn großartige Schriftsteller, die ein Leben lang die Liebe und das Menschliche über Ideologien und Religionen gestellt haben, auf offener Bühne mit einem Messer attackiert werden, wenn verdienstvolle Ärztinnen, die zur Gesundheitsvorsorge aufriefen, in den Selbstmord getrieben werden, dann ist es schwer zu verstehen, was die andere Seite dazu bewegt hat. Vielleicht sollte der Kalenderspruch zu diesem Artikel so lauten: Lasse deine Meinung nie zu starr werden und bedenke immer andere Möglichkeiten, solange sich diese im Kosmos der Aufklärung bewegen. Und am Sonntag ist Lottoziehung. (Stefan Kutzenberger, 24.9.2022)