Wie werden österreichische Forschende Nobelpreisträger? Anton Zeilinger erklärte es gut an seinem eigenen Beispiel: Dinge erforschen, die "zu nichts gut" sind, in einem Umfeld, das Neugierde kompromisslos unterstützt. "Arbeite daran, was du interessant findest, und pfeif darauf, was andere sagen", rät er jungen Forschenden.

Doch die Praxis im Forschungsbetrieb sieht anders aus. Forschung braucht Geld, und was Fördergeber sagen, ist oft karriereentscheidend. DER STANDARD hat bei Spitzenforschenden und Fördergebern nachgefragt, was in Österreich in Zukunft für nobelpreisprämierte Forschung benötigt wird. Einig scheinen sich alle darin zu sein, dass ein Nobelpreis nicht planbar sei. Auch wird unisono die Bedeutung der Grundlagenforschung betont. Der ehemalige Wissenschaftsminister Heinz Faßmann, nun Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), fordert "exzellente Forschung statt Mittelmaß, Freiräume für exzellente Forschende und eine ausreichende Budgetierung der Grundlagenforschung". Am kommenden Mittwoch wird in der Budgetrede des Finanzministers der Finanzrahmen für die ÖAW und den Wissenschaftsfonds FWF für die Jahre 2024 bis 2026 bekanntgegeben. "Ich hoffe, dass sich alle Gratulanten von heute auch morgen an ihr Bekenntnis zur Grundlagenforschung erinnern", sagt Faßmann. Der eingeschlagene Wachstumspfad dürfe nicht verlassen werden. Österreich sei auf dem richtigen Weg, sagt auch FWF-Präsident Christof Gattringer. Es sei wichtig, "erste mutige Ideen zu unterstützen, die später groß rauskommen können".

In Österreich tätige Spitzenkräfte in der Forschung betonen ebenfalls die Bedeutung der Grundlagenforschung, einige von ihnen zeigen sich aber kritischer, was den Status quo angeht. Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny, einst Präsidentin des Europäischen Forschungsrats (ERC), sagt: "Gerade jetzt brauchen wir mehr Mittel für die Grundlagenforschung."

Nuno Maulide kritisiert die Unterdotierung des Wissenschaftsfonds FWF. Der Professor für Organische Synthese an der Universität Wien und ERC-Preisträger macht darauf aufmerksam, dass der FWF "nicht mehr in der Lage ist, alle exzellenten Forschungsanträge zu bewilligen. Dies hindert Österreichs Kompetitivität im internationalen Wettbewerb." Dadurch habe man den Nobelpreis 2020 verpasst, erinnert Maulide an den Abgang der französischen Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier, die 2002 bis 2009 in Wien forschte und hier die Grundlagen der "Gen-Schere" CRISPR-Cas9 entwickelte, für die sie 2020 den Chemieobelpreis erhielt.

Die Universitäten seien zudem wegen der hohen Energiepreise unter Druck, was ihre Prioritäten von der "Förderung der unabhängigen und freien Grundlagenforschung wegverlagert" habe, sagt Maulide. "Im Zweifelsfall wird jenes Projekt gefördert, das innerhalb des Förderungszeitrahmens vielversprechend erscheint. Aber das ist nicht immer jenes, das 20 oder 40 Jahre später den Nobelpreis erhält."

Budgetäres Ungleichgewicht

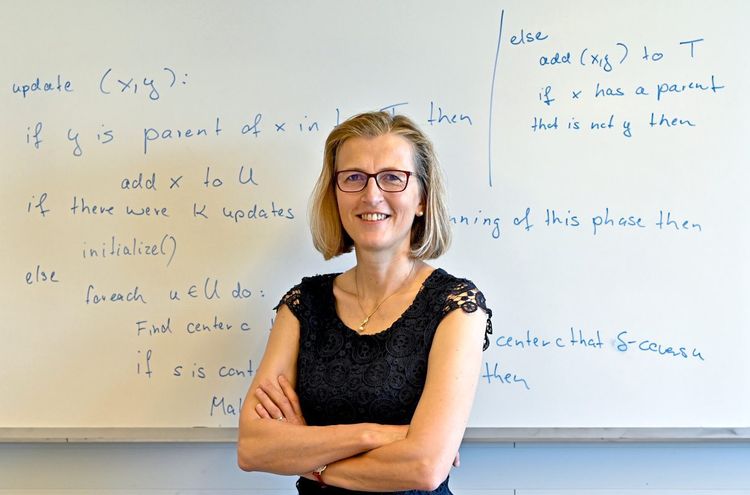

Die Informatikerin und ehemalige Google-Forschungschefin Monika Henzinger sieht überhaupt eine Ungleichverteilung von Forschungsgeldern zugunsten angewandter Forschung. "In Österreich kann die Forschungsförderungsgesellschaft FFG angewandte Forschung mit 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2022 unterstützen, während der FWF, der grundlagenorientierte Forschung fördert, nur 140 Millionen Euro dafür erhält. Das ist mehr als zehn Mal weniger." Zwar wisse man bei Grundlagenforschung nie, was herauskommen werde, doch die Schweiz mache es mit 882 Millionen Franken (rund 910 Mio. Euro) für Grundlagenforschung vor. "Der FWF sollte mehr Geld erhalten", befindet auch Politikwissenschafter Thomas König vom Institut für Höhere Studien. Man pflege hierzulande Strukturen, die nicht sehr innovationsförderlich sind.

Faßmann wiederum betont: "Unser FWF funktioniert." Er fordert mehr Qualität, weniger Quantität und sieht sich damit auf Linie mit Zeilinger. Migrationsforscher Wolfgang Lutz ist ebenfalls überzeugt, dass Forschungsförderung nicht mit der Gießkanne erfolgen dürfe. "Es geht darum, exzellente Teams zu identifizieren und sie dann auch großzügig zu unterstützen", sagt Lutz.

Der Wert von Grundlagenforschung erschöpft sich jedenfalls nicht im Gewinn von Nobelpreisen, wenn es nach Sabine Seidler, Rektorin der Technischen Universität Wien und Vorsitzende der Universitätenkonferenz geht. "Das Geld, das der Staat und somit jeder einzelne Steuerzahler heute für Wissenschaft und Forschung ausgibt, wie Anton Zeilinger dankend erwähnt hat, trägt somit nicht nur dazu bei, Nobelpreisträger von morgen hervorzubringen, sondern rechnet sich laut einer aktuellen WIFO-Wertschöpfungsstudie nach kurzer Zeit auch finanziell für den Staat", sagt Seidler. Molekularbiologe Jürgen Knoblich fügt hinzu: "Gerade die Covid-Krise hat gezeigt, dass wir ohne die Grundlagenforschung und das von ihr generierte Wissen die Probleme unserer Zeit unmöglich bewältigen können."

Kompromisslose Freiheit

Zeilinger betont die Wichtigkeit von Freiheit für Nachwuchsforschende. Diese müssten kompromisslos den eigenen Interessen folgen dürfen. Das sehen auch andere Spitzenforscherinnen so. Weltraumforscherin Christiane Helling sagt, Freiheit zu erlauben, setze Vertrauen voraus. "Ich stimme Herrn Zeilinger zu, dass Vertrauen in die Fähigkeiten der jungen Forscher wichtig ist", sagt Helling. Freiheit sei in jeder Phase des Forschungslebens wichtig. "Handlungsbedarf besteht in der Erhaltung von Kreativität."

Monika Henzinger hält es für besonders wichtig, die Bedingungen für Frauen in der Wissenschaft zu verbessern. Besonders in den Natur- und Ingenieurwissenschaften fehlen Frauen. Dabei sei es gerade dort oft ein großes Problem, dass es nicht genügend talentierten wissenschaftlichen Nachwuchs für Doktoranden- und Postdocstellen gibt. "Ohne Frauen ist natürlich auch der Bewerberpool nur halb so groß", sagt Henzinger. Konkrete Vorschläge, wie man dieses Manko beheben kann, gebe etwa eine Studie der deutschen nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Besser als Imagekampagnen

Zeilingers Nobelpreis hat jedenfalls das Potenzial, den Bezug der österreichischen Bevölkerung zur Wissenschaft zu verändern, die im Vergleich zu anderen Nationen von großer Skepsis geprägt ist. "Die Verleihung des Nobelpreises hat mehr bewirkt und wird mehr bewirken als viele Imagekampagnen", sagt etwa Ex-Bildungs- und Wissenschaftsminister Faßmann.

Helga Nowotny wünscht sich dazu außerdem, wie Zeilinger selbst, eine stärkere Förderung des Wissenschaftsjournalismus. Henzinger fordert, dass das Interesse an Wissenschaft schon im Kindes- und Jugendalter geweckt werden sollte. "Gerade für bildungsferne Schichten ist dies besonders wichtig", sagt die Informatikerin. Der richtige Ort dafür sei die Schule. Knoblich warnt vor Abgehobenheit: "Wir müssen auf die Straßen und nicht nur in die Museen gehen", fordert der Forscher. (Reinhard Kleindl, Thomas Bergmayr, 8.10.2022)