Seit dem 4. Oktober ist es also offiziell: Österreichs Quantenforschung ist internationale Spitze. Das ist nicht erst mit der Auszeichnung für Anton Zeilinger so. Nobelpreise bilden traditionell ohnehin eher die Vergangenheit als die Gegenwart ab. Die Arbeiten verteilen sich auf mehrere Standorte.

In Wien sind es gleich vier Institute, an denen Quantenforschung betrieben wird: die Universität Wien, die TU Wien, das Austrian Institute of Technology (AIT) und eine rein der Quantenphysik gewidmete Institution, das Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der österreichischen Akademie der Wissenschaften (IQOQI) – genauer gesagt, dessen Wiener Standort. Der zweite große Hotspot ist Innsbruck, mit dem anderen Ableger des IQOQI und der Universität Innsbruck. Doch auch an der Universität Linz wird Quantenforschung betrieben, ebenso wie an der dezidierten österreichischen Eliteforschungseinrichtung, dem Institute of Science and Technology Austria (ISTA) bei Klosterneuburg. Während die meisten der dort angesiedelten Gruppen reine Grundlagenforschung betreiben, gibt es an der Uni Wien auch ein eigenes Christian Doppler Labor für Quantenphysik, das sich Berührungspunkten zur Wirtschaft widmet.

Die Grenze zwischen Quantenforschung und anderen Gebieten der Physik ist dabei nicht einfach zu ziehen. Wenige Bereiche der Physik kommen heute ohne Einsatz der Quantentheorie aus. Gerade Zeilingers Arbeit betrifft aber Quantenphysik im engeren Sinn, und für eine Reihe von Gruppen gilt dasselbe. Aufschluss über die Qualität der Forschung geben unter anderem Wissenschaftspreise wie der Wittgensteinpreis oder ERC-Grants der Europäischen Kommission. Hier fielen in den letzten Jahren und Jahrzehnten neben den Wiener Instituten vor allem jene aus Innsbruck auf.

Quanteninformation

In Österreich tätige Gruppen haben gleich in mehreren Bereichen der aktuellen Quantenforschung besondere Expertise. Am prominentesten ist dabei Zeilingers Fachgebiet, das zur Quanteninformation zählt. Dabei werden einzelne Teilchen zur Übertragung von Information verwendet – dazu gehört auch das "Beamen", das Zeilinger bekannt machte. Paradoxerweise ist gerade dieses Feld der praktischen Anwendung am nächsten, obwohl Zeilinger immer wieder betont, dass er selbst nicht daran geglaubt habe, dass es je eine Anwendung dafür geben würde.

Das Ziel ist dabei nicht das Beamen makroskopischer Gegenstände wie in der Science Fiction, sondern das Übertragen von Quanteninformation. Relevant ist das deshalb, weil Quantenzustände nicht einfach kopiert werden können. "No Cloning" lautet das Stichwort, zu dem es ein eigenes Theorem gibt. Dem Übertragen der einzigartigen Zustände kommt also eine völlig andere Bedeutung zu als in der bekannten Informationstheorie, mit neuen technischen Möglichkeiten, denn eine Information, die nicht kopiert werden kann, ist für Verschlüsselungsverfahren interessant.

Eine Reihe von Unternehmen bietet inzwischen verschlüsselte Datenübertragung an, die sich Quantentechnologie bedient. Das Besondere an dieser sogenannten Quantenkryptografie: Unbemerktes Abhören ist aus physikalischen Gründen prinzipiell unmöglich. Das Prinzip beruht auf der Eigenschaft von Quantensystemen, dass jede Messung einen wesentlichen Einfluss auf ein System hat, also auch jeder Abhörversuch, der immer feststellbar ist. Nach Umsetzung der grundlegenden Experimente gibt es eine Reihe von Herausforderung bei der technischen Umsetzung und Integration der Technologie in die bestehende Kommunikations-Infrastruktur. Neben dem IQOQI Wien und dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation beschäftigt man sich auch am ISTA und am Institut für Halbleiter- und Festkörperphysik der Johannes Kepler Universität Linz mit diesem Gebiet.

Rechnen mit Quanten

Ein zweiter großer Bereich, der nah an der Anwendung ist, ist die Forschung an Quantencomputern. Da die Quantenphysik neben den bekannten physikalischen Zuständen auch "verschränkte" Zustände erlaubt und daher insgesamt mehr mögliche Zustände vorhanden sind – am Beispiel von Schrödingers Katze ist das gut erkennbar: Neben lebendig und tot gibt es weitere Möglichkeiten –, kann auf einem Quantencomputer mit der gleichen Menge an grundlegenden Bauelementen mehr Information gespeichert und verarbeitet werden. Aus Bits werden sogenannte Qubits, bei denen es sich zum Beispiel um Atome handelt, bei denen eine ihrer Eigenschaften zum Speichern von Information verwendet wird – etwa ihr "Spin", eine Art Drehimpuls.

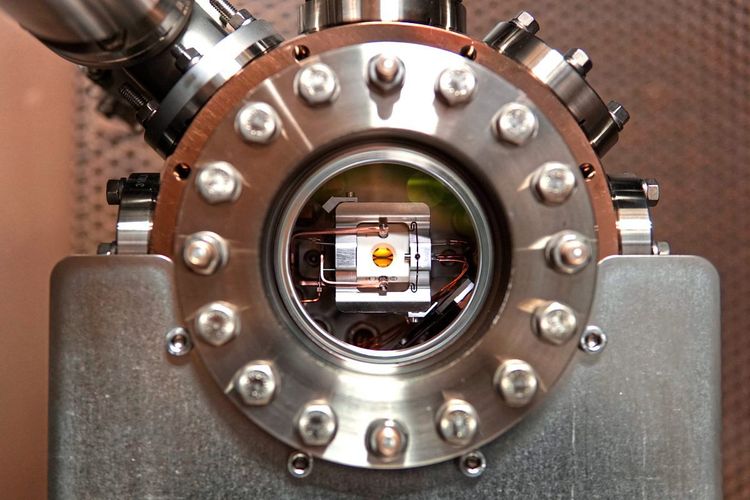

Während Bits nur die Zustände Null und Eins haben können, können gut von der Außenwelt abgeschirmte Atome (meist ist die Rede von Ionen, das sind Atome, denen in diesem Fall eines oder mehrere Elektronen entrissen wurden) auch Zwischenzustände einnehmen. Werden mehrere Atome miteinander "verschränkt", explodiert die Anzahl der möglichen Zwischenzustände geradezu, ohne – und das ist entscheidend – den für ihre Manipulation benötigten Aufwand erheblich zu erhöhen. Der Gewinn an Rechenleistung ist etwa für das Gebiet der (nicht quantenphysikalischen) Verschlüsselung so groß, dass die derzeit gängigen Verfahren, auf denen jegliche Online-Kommunikation basiert, nicht mehr sicher sind, sobald Quantencomputer eine gewisse Größe erreichen.

Ein von Google vor drei Jahren behaupteter Durchbruch auf diesem Gebiet wurde inzwischen relativiert. Nicht zuletzt wurde Googles Prototyp Praxisferne vorgeworfen. Der wirkliche Durchbruch könnte durchaus in Österreich passieren. So wurde etwa erst kürzlich ein vielversprechender Jungforscher mithilfe eines vom Wissenschaftsfonds FWF finanzierten Start-Preises an die TU Wien geholt, der daran arbeitet, bisher limitierende Faktoren bei der Anzahl der verschränkten Atome auszuschalten. Das Ziel ist, eine genügend große Anzahl von Atomen miteinander zu verschränken, um erstmals die Vorteile von Quantencomputern bei Optimierungsproblemen nutzbar zu machen.

Daneben gibt es vor allem an den Innsbrucker Instituten Forschungen zu Quantencomputern. Besonders hervorzuheben sind die dort geleisteten Arbeiten zur Fehlerkorrektur. Während es in konventionellen Computern ganz normal ist, dass Speicher etwas größer bemessen sind als nötig, um mit der zusätzlichen Information Fehleranalyse betreiben zu können und regelmäßig auftretende kleine Fehler damit automatisch zu korrigieren, ist die Umsetzung dieses Konzepts bei Quantencomputern eine größere Herausforderung. Aus Innsbruck kommen immer wieder Vorschläge, wie sich Fehlerkorrektur auch in Quantensystemen umsetzen ließe.

Quanten imitieren Quanten

Das Konzept des Quantencomputers basiert auf einer Idee des US-Physikers Richard Feynman. Er beschrieb als Erster das Problem, dass Quantensysteme aus vielen Teilchen nur mit enormem Aufwand auf Computern zu simulieren seien. Man müsse Quantensysteme mit Quantensystemen simulieren. Dieser Idee folgt ganz konkret ein weiterer Zweig der österreichischen Quantenforschung. Das Gebiet nennt sich Quantensimulation und hat sich zum Ziel gesetzt, bestimmte, im Labor gut kontrollierbare Quantensystem zu benutzen, um komplexere, schwerer zugängliche Quantenprobleme nachzubilden. Solche gibt es etwa in der Elementarteilchenphysik. Die bekannten Theorien, die im Standardmodell der Elementarteilchenphysik zusammengefasst sind, einem Prototypen einer Weltformel, die alle bekannte Materie beschreibt, sind so komplex – Forschende nennen diese Eigenschaft "nichtlinear" –, dass ihnen auch mit den stärksten Computern nur durch äußerst grobe Vereinfachungen beizukommen ist. Quantensimulationen haben bereits vor einigen Jahren demonstriert, dass sie in der Lage sind, in der Teilchenphysik gängige Simulationstechniken nachzubilden. Federführend sind hier neben der Universität Innsbruck und dem IQOQI Innsbruck auch die Universität Wien.

Von theoretischer Seite beschäftigt sich der Physiker Peter Zoller mit Quantensimulation – ein Name, der immer wieder neben dem von Zeilinger genannt wurde, wenn es um österreichische Forschende mit Nobelpreischancen ging. Bevor Zoller sich der Quantensimulation zuwandte, veröffentlichte er bereits in den 1990er Jahren bahnbrechende Arbeiten, die man etwas salopp als Computerprogramme für Quantencomputer bezeichnen könnte. Hier ist von theoretischer Seite Vieles vorbereitet, das auf den entscheidenden Durchbruch bei der Realisierung geeignet großer Quantencomputer wartet. Sobald das geschieht, wird auch Zollers Name auf den Favoritenlisten ganz nach oben wandern.

Kalte Gase

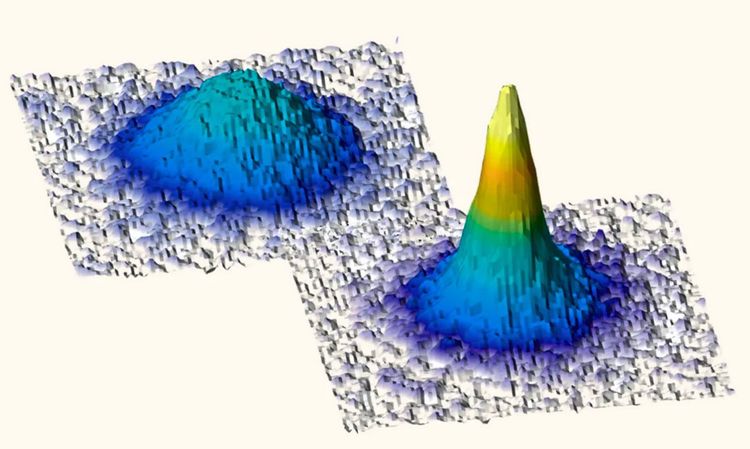

Die oben genannten Arbeiten beschäftigen sich fast ausschließlich mit einem oder einer Handvoll einzelnen Teilchen. Es gibt aber auch einige österreichische Forschungsgruppen, die sich mit Systemen aus einigen tausend Teilchen befassen. Diese sehr dünnen Materiewolken werden für die Forschungsarbeit extrem abgekühlt, bis sie Temperaturen von nur noch wenige Milliardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt haben. Dabei geschieht unter bestimmten Bedingungen etwas, das als Bose-Einstein-Kondensation bekannt ist, und das mit den Phänomenen der Supraleitung und Superfluidität verwandt ist. Die Teilchenwolke zieht sich dabei zusammen und verhält sich in gewisser Hinsicht wie ein einziges Teilchen. Je nachdem welches chemische Element dafür verwendet wird – geeignet sind interessanterweise vor allem Metalle –, lassen sich unterschiedliche Experimente damit durchführen. Hier ist man an den eng verwobenen Arbeitsgruppen der Universität Innsbruck und dem in der Stadt angesiedelten Ablegers des IQOQI federführend und kann immer wieder internationale Erfolge feiern.

Doch auch am ISTA und an der Universität Wien forscht man in diesem Bereich. Neuerdings wendet sich die Forschungsgemeinde der ultrakalten Gase einem noch exotischeren Effekt zu, sogenannten Fermi-Gasen. Diese sollte es eigentlich gar nicht geben: Die besonderen Eigenschaften von Bose-Einstein-Kondensaten, bei denen mehrere Teilchen den gleichen Raum einnehmen, sind eigentlich nur mit Teilchen ohne den oben erwähnten Spin möglich, die Bosonen genannt werden. Ein Beispiel dafür sind (nicht ionisierte) Atome. Teilchen mit Spin im oben erwähnten Sinn können nicht den gleichen Ort einnehmen, was etwa für die Schalenstruktur der Elektronenhülle um die Atome verantwortlich ist. Sobald sich Fermionen aber zu Paaren zusammenschließen, können sie abermals Bose-Einstein-Kondensate bilden. Diese werden Fermi-Gase genannt und sind ein ganz neues Forschungsfeld, das 2003 an der Universität Innsbruck mitbegründet wurde.

Was die Frage angeht, wozu diese abstrakten Konzepte gut sind, so würde Anton Zeilinger vermutlich begeistert antworten: "Für nichts" – vorerst zumindest. Technische Innovationen durch Grundlagenforschung kommen schließlich meist unerwartet. (Reinhard Kleindl, 15.10.2022)