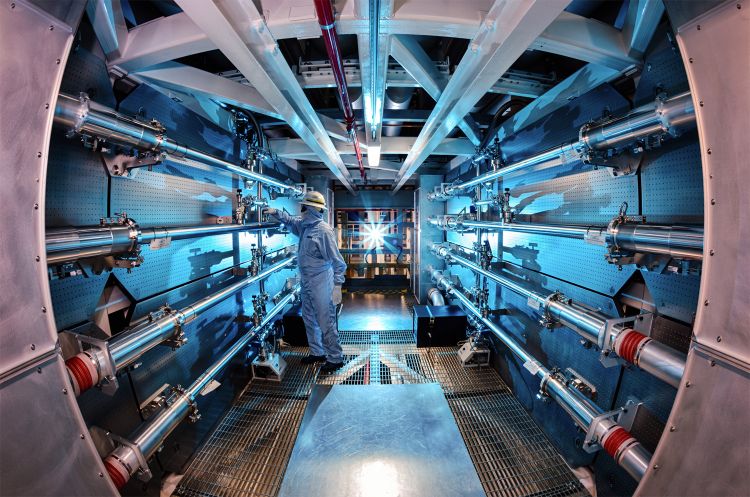

An der National Ignition Facility (NIF) am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien wird seit 2009 zu Fusion geforscht.

Am Montag sickerten Ergebnisse eines Experimentes durch, die nicht nur in der Fachwelt hohe Wellen schlugen. Erstmals, so hieß es, sei an der National Ignition Facility (NIF) am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien bei einem Kernfusionsversuch mehr Energie erzeugt worden, als man aufwenden musste (DER STANDARD berichtete). Details und genaue Zahlen wurden am Dienstag bei einer Pressekonferenz vorgestellt. "So sieht es aus, wenn Amerika führt", sagte US-Energieministerin Jennifer Granholm bei der offiziellen Bestätigung des Erfolgs und sah einen "Moment für die Geschichtsbücher".

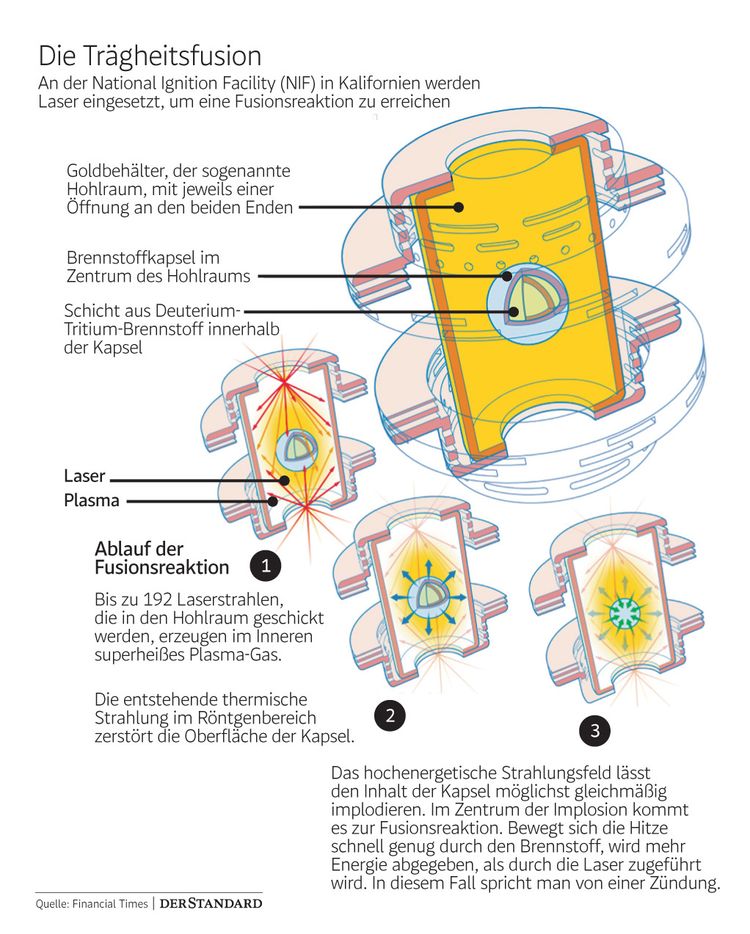

Was passiert bei der durch Laser ausgelösten Fusionsreaktion?

Bei der 2009 eröffneten National Ignition Facility (NIF) bringt man Kernteilchen zum Verschmelzen. Dafür werden die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium – also schwerere Varianten des Wasserstoffs – mit starken Laserstrahlen beschossen. Vereinfacht gesagt läuft diese sogenannte Trägheitsfusion etwa so ab: Im Inneren eines winzigen Goldröhrchens befindet sich eine mit den Wasserstoffisotopen gefüllte Kapsel, das sogenannte Pellet. Durch Öffnungen an den beiden Enden dringen die Strahlen von bis zu 192 Lasern in das Innere des Hohlraums, werden dort von den Wänden gleichmäßig reflektiert und erzeugen dadurch thermischer Strahlung im Röntgenbereich.

Diese hochenergetische Strahlung umgibt die Kapsel und lässt sie implodieren, was das Material stark und vor allem äußerst schnell komprimiert. Der Wasserstoff wird dabei 20-mal schwerer als Blei. Die kinetische Energie der Implosion lässt im Zentrum einen "Hotspot" mit über 100 Millionen Grad Celsius entstehen – unter diesen extremen Bedingungen startet die Fusionsreaktion. Dasselbe Prinzip wird auch bei der Wasserstoffbombe angewendet.

Was genau haben die Forschenden in den USA geschafft?

Bei früheren Experimenten am NIF gelang es bereits, über 70 Prozent jener Leistung aus der Fusion herauszuholen, die man per Laser in den Vorgang hineingesteckt hatte. Am 5. Dezember ist dem Team vom NIF erstmals der Durchbruch gelungen: Bei einer Fusionsreaktion wurde mehr Energie gewonnen, als investiert wurde. Konkret sollen etwa 2 Megajoule an Energie eingesetzt worden sein, um am Ende 3 Megajoule zu erhalten. Der Gewinn liegt damit bei etwa 50 Prozent.

Leitet dieser "große wissenschaftliche Durchbruch" nun die Ära der Fusionskraftwerke ein?

Wohl eher nicht, denn insgesamt ist der Prozess noch weit davon entfernt, tatsächlich Nettoenergie zu liefern: Die genannten rund 2 Megajoule an investierter Laserenergie umfassen nur jenen Anteil, der in das System geleitet wird. Die rund 300 Megajoule an Energie, die für den Betrieb der Lasergeräte aufgewendet werden müssen, wurden in der Rechnung nicht berücksichtigt.

Mit welchen Wirkungsgraden hat man es aktuell zu tun?

Bei der magnetischen Fusion, wie sie auch beim Versuchsreaktor Iter in Frankreich angestrebt wird, liegt der Wirkungsgrad zur Zeit bei rund 50 Prozent. Hinzu kommt, dass die Fusionsenergie beim NIF-Experiment thermisch anfällt, also erst mit einem entsprechenden Faktor in elektrische Energie umgewandelt werden muss.

Ein funktionsfähiges Kraftwerk hat man bei der NIF-Versuchsanordnung ohnehin noch nicht. Was die kontrollierte Abfuhr der Fusionsenergie betrifft, um diese in konventionellen Systemen in Elektrizität umzuwandeln, hinkt man laut Klaus Hesch vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der nicht an den US-Experimenten beteiligt ist, bei der Trägheitsfusion der Magnetfusion wahrscheinlich noch etwas hinterher.

Wie lange wird es bis zur breiten Anwendung dauern?

Trotz des aktuellen Durchbruchs gehen Fachleute davon aus, dass es bis zum breiten Einsatz von Fusionsenergie noch Jahrzehnte dauern wird. "Obwohl das eine positive Nachricht vom NIF ist, ist dieses Ergebnis noch weit von der tatsächlichen Energiegewinnung entfernt, die für die Stromerzeugung erforderlich ist", sagt etwa Tony Roulstone, der an der Universität Cambridge im Bereich Nuklearenergie tätig ist.

Warum ist Kernfusion besser als Atomkraft mit Kernspaltung?

Während in einem Atomkraftwerk Energie aus der Spaltung von schweren Urankernen gewonnen wird, wird im Fusionsreaktor wesentlich leichterer Wasserstoff zu Helium verschmolzen. Ein großer Vorteil ist, dass die Brennstoffe bei der Fusion im Unterschied zum Uran mehr oder weniger unerschöpflich sind – dies ist ein wichtiger Kostenfaktor. Zur Illustration: Der Brennwert von einem Kilogramm Wasserstoff entspricht der Energiemenge, die momentan aus 11.000 Tonnen Kohle gewonnen werden kann. Noch wichtiger ist, dass bei Fusionsreaktoren ein Super-Gau wie bei einem Atomkraftwerken ausgeschlossen werden kann. Insgesamt ist die Fusionskraft auch deutlich sauberer als die Kernkraft.

Ist Kernfusion gefährlich, bleiben verstrahlte Abfälle zurück?

Anders als bei der Kernspaltung ist das Risiko für katastrophale Zwischenfälle gering, da für die Aufrechterhaltung der Fusion enorme Temperaturen nötig sind. Bei einer technischen Störung würde die Temperatur abfallen und die Reaktion abbrechen. Radioaktiver Abfall fällt auch bei der Kernfusion an, allerdings ist der Müll viel kurzlebiger und recyclebar: Während die Abfälle aus herkömmlichen Atomkraftwerken für hunderttausende Jahre strahlen, könnten die Materialien aus Fusionskraftwerken schon nach wenigen Jahrzehnten problemlos wiederverwendet oder entsorgt werden. Eine Endlagerung ist nicht nötig.

Was ist der wissenschaftliche Nutzen der aktuellen Experimente auf dem Weg zu Fusionskraftwerken?

Neue Erkenntnisse liefern die Experimente unter anderem darüber, wie sich ein Pellet verhält, wenn es nicht nur mit Lasern, sondern auch mit bei der Fusion freigesetzten Helium-Kernen geheizt wird, wie Sybille Günter vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik erklärt. Bei der Laserfusion gehe es also vorerst um die "Zündung" eines Pellets, sagt die Physikerin, die ebenfalls nicht an den US-Experimenten beteiligt ist. Der wichtigste Schluss aus dem Experiment ist vor allem jedoch, dass es möglich ist, mehr Energie aus der Fusion zu gewinnen, als man hineingesteckt hat.

Wo liegen die Fallstricke bei der Lasermethode?

Die Schwierigkeit dabei liege darin, das Pellet möglichst homogen zu bestrahlen, weshalb der Prozess im sogenannten Hohlraum stattfindet. Dort erzeugen die Laser Röntgenstrahlung, die sehr homogen ist. Für ein Kraftwerk sei das vermutlich jedoch zu ineffizient, dort müsse man die Pellets direkt bestrahlen. Außerdem müsste man in einem Kraftwerk ein solches Pellet mindestens zehnmal pro Sekunde zünden. Diese und viele andere technologische Probleme müssen noch geklärt werden, ehe man an den Bau eines Kraftwerks auf Basis der Trägheitsfusion denken könne.

Was ist der Unterschied zwischen der US-Variante und dem europäischen Iter?

Gemeinsam haben alle technischen Varianten der Kernfusion die Hoffnung, aus der Fusion von Kernteilchen kontinuierlich mehr Energie zu gewinnen, als aufgewendet werden muss. Für eine solche Verschmelzung braucht es mindestens 100 Millionen Grad Celsius heißes Plasma und gewaltigen Druck. Um diesen zu erreichen, setzt man am Lawrence Livermore National Laboratory auf Hochenergielaser, die man auf eine winzige Brennstoffmenge richtet.

Beim in Bau befindlichen Iter am südfranzösischen Kernforschungszentrum Cadarache sind die Reaktionsräume etwas größer dimensioniert. Der Versuchsreaktor nutzt elektrischen Widerstand, Teilchenbeschuss, Mikrowellenstrahlung und Kompression durch ein starkes Magnetfeld, um das Plasma zu erhitzen und zu kontrollieren. Mithilfe des Magnetfelds soll das heiße Plasma auch von den Wänden der Innenwand der sechs Meter hohen donutförmigen Brennkammer ferngehalten werden.

Wo liegen bei der magnetischen Fusion die größten Hürden?

Bei dieser Reaktorvariante namens Tokamak kämpfen die Forschenden vor allem mit den Launen des Plasmas. Man versucht zwar, die Stabilitätsprobleme im Plasmastrom etwa mit KI-Hilfe in den Griff zu bekommen. Ein entsprechender Durchbruch, der einen länger andauernden Fusionsprozess gewährleisten könnte, ist aber noch ausständig.

Reaktoren nach dem Stellarator-Prinzip – wie etwa der Versuchsreaktor Wendelstein 7-X in Greifswald in Norddeutschland – setzen zur Lösung dieses Problems auf eine sehr komplexe, nicht symmetrische Magnetfeldgeometrie. Damit lässt sich das heiße Plasma zwar besser kontrollieren, die Variante erfordert jedoch eine deutlich kompliziertere technische Umsetzung. (tberg, trat, dare, 13.12.2022)