Bild nicht mehr verfügbar.

Der Autobauer Ford ist im Raum Köln seit Jahrzehnten ein bedeutender Arbeitgeber. 14.000 Mitarbeiter verdienen dort ihren Lebensunterhalt. Im Stadtteil Merkenich betreibt der US-Konzern ein Forschungszentrum mit 3800 gutbezahlten Beschäftigten.

Schock und Zukunftsängste

Nun sollen allein in Merkenich 2500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gekündigt werden. Zwei Drittel der Jobs. Von "Schock" und "Zukunftsängsten" vor allem bei Älteren schrieb die Bild-Zeitung, nachdem der Betriebsrat in einer Versammlung die Bad News überbracht hatte.

Solche Restrukturierungen sind im Autosektor nicht neu. Das Besondere am Fall Ford ist jedoch, welchen Sektor der Firma der Kahlschlag hauptsächlich betrifft: nicht die Fahrzeugproduktion, sondern den Entwicklungsbereich. Die Zukunft. Der Konzern will Autos mit Elektromotoren in den USA entwickeln lassen, nicht mehr in Köln.

Die Causa ist nicht nur ein punktuelles, nationales deutsches Problem. Die Problematik betrifft Europa als Ganzes und bringt die Union in einen Konflikt mit dem aktuell wichtigsten Verbündeten: den USA.

Verdoppelte Ausgaben

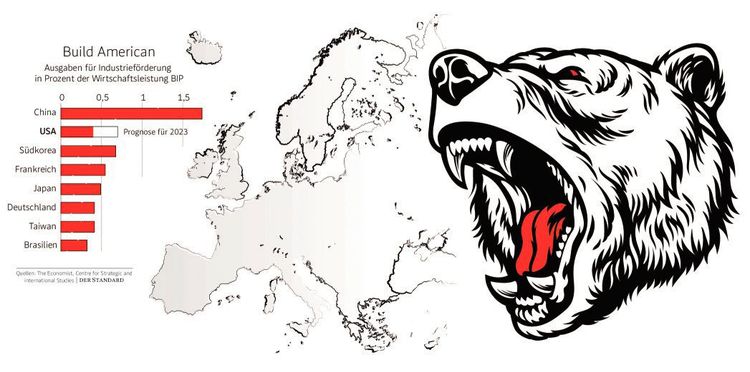

Diese sind dabei, ihre Industriepolitik auf neue Beine zu stellen. Über die nächsten fünf Jahre macht Washington pro Jahr um die 100 Milliarden US-Dollar zur Stärkung des Industriestandortes locker. Das sind überschaubare Summen im Vergleich zu den Staatsausgaben, heuer 5,8 Billionen Dollar. Aber die USA verdoppeln damit ihre Ausgaben für Industriepolitik und überholen bei den Förderungen das etatistische Frankreich. Neben dem Ausbau der nationalen Mikrochips-Industrie liegt der Fokus der Programme auf der Stärkung der Produktion von Elektroautos, Batterien, Ladeinfrastruktur und erneuerbaren Energieträgern. In der EU-Kommission in Brüssel wird dies mit Sorge gesehen, obwohl man die Transformation zu klimafreundlicher Industrie ja grundsätzlich begrüßt. Das Angstwort heißt "Inflation Reduction Act" (IRA).

Das im August 2022 fixierte US-Gesetz sieht Investitionen von 400 Milliarden Dollar vor, formell zum Kampf gegen die hohe Inflation. Mit einem Teil der Gelder wird der Ankauf von Elektrofahrzeugen bezuschusst. US-Bürgerinnen und -Bürger können ab 2023 bis zu 7500 Dollar pro Auto bekommen.

Förderung für inländischen Fahrzeugkauf

Dabei finden sich "Buy American"-Klauseln: Geld gibt es nur, wenn Pkws in Nordamerika, also den USA, Kanada oder Mexiko, produziert wurden. Ein zunehmender Teil der Wertschöpfung bei der Batterieproduktion muss ebenfalls in Nordamerika geschehen oder in einem Land, dass mit den USA ein Freihandelsabkommen hat. Die EU scheiterte beim TTIP-Abkommen.

In Europa herrscht helle Aufregung über dieses drohende neue "America first" unter dem demokratischen Präsidenten Joe Biden. Protektionismus statt freien transatlantischen Handels wird befürchtet.

Valdis Dombrovskis, der EU-Handelskommissar, sagt, dass "viele der vorgesehenen grünen Subventionen die Automobil-, Erneuerbare-Energien-, Batterie- und energieintensiven Industrien in der EU benachteiligen könnten". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht gar die Einheit des Westens bedroht.

Buhlen um Konzerne

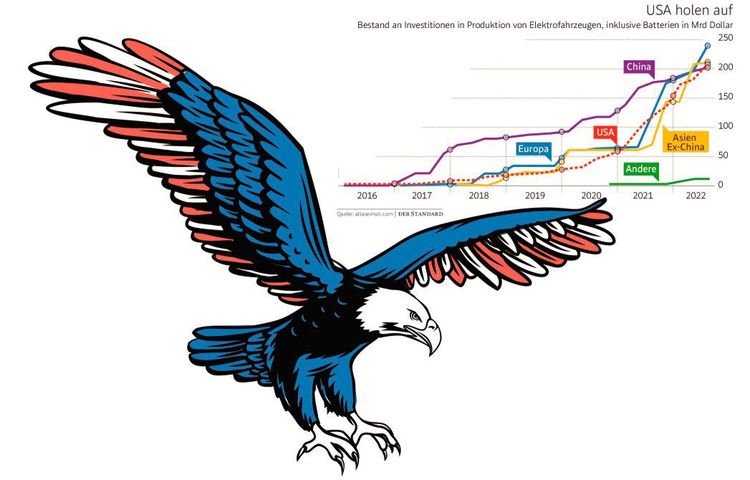

Österreichs Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) spricht davon, dass die neuen Regeln Konfliktpotenzial bergen: "Es gibt die realistische Befürchtung, dass dadurch Unternehmen Produktion aus Europa nach Übersee verlagern", sagt er zum Standard. Tatsache ist, dass die USA, was Investitionen in Elektromobilität betrifft, bereits zu Europa und China aufschließen. Laut dem Informationsdienstleister Atlas EV Hub belief sich der Bestand an Investitionen in den Bau von Elektrofahrzeugen und Batterien bis Ende 2020 in den USA gerade einmal auf 50 Milliarden Dollar. Diese Summe hat sich seither vervierfacht. Bis Ende 2030 soll ein Viertel der weltweiten Investitionen in diese grüne Technologie in den USA stattfinden.

Der Autobauer Ford ist also kein Einzelfall. Northvolt, ein schwedischer Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos, überlegt, den geplanten Bau eines Werks in Deutschland aufzuschieben. Auch der deutsche Siemens-Konzern will Investitionen in den USA ausbauen.

Deutsche Unternehmen verlagern Produktion

Die amerikanischen Initiativen kommen für Europa in einer heiklen Zeit. Der russische Überfall auf die Ukraine befeuert die Krise. Der Gaspreis geht zwar seit Monaten zurück, liegt aber immer noch um das Zweieinhalbfache über dem Niveau von Anfang 2021. Energiepreise in Deutschland, dem wichtigsten Industrieland der EU, sind zwei- bis dreimal so hoch wie in den USA.

Deutsche Unternehmen wollen Produktion verlagern, sich stärker auf den US-Markt konzentrieren. So auch das Pharmaunternehmen Bayer: Dessen Chef Stefan Oelrich betrachtet die USA und China als innovationsfreundlichere Länder. Der Vorstandsvorsitzende des Konzerns BASF, weltweit größter Erzeuger chemischer Produkte, Martin Brudermüller, warnt vor dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit Europas. China lockt BASF mit 20 Milliarden Euro an Förderungen.

Alarmglocken und Lagebewertung

In der Europäischen Kommission lassen solche Worte die Alarmglocken schrillen. "Es besteht ein großes Risiko der Deindustrialisierung", sagt eine Expertin dem STANDARD. Ganze Stäbe mehrerer EU-Kommissare arbeiten gerade an einer Antwort auf die US-Herausforderung durch IRA. Seit Monaten tragen die Mitarbeiter von Industriekommissar Thierry Breton Daten und Fakten zusammen. Kommenden Mittwoch wird es eine erste große Lagebewertung, geben, an der Wettbewerbskommissarin Margrete Vestager ebenso beteiligt ist wie Budgetkommissar Johannes Hahn. Die Staats- und Regierungschefs werden beim nächsten EU-Gipfel darüber brüten. "Sie müssen einen konkreten Auftrag geben", heißt es bei Breton, "es muss schnell gehen. Viele haben noch nicht begriffen, wie sehr sich die Welt seit zwei, drei Jahren verändert hat."

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zuletzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos erste konkrete Elemente genannt, wie sie sich die Beschleunigung beim Übergang zu einer nachhaltig produzierenden Industrie vorstellt, die im globalen Wettbewerb erfolgreich mitspielen kann. Wie in der Pandemie 2020 sollen die komplizierten EU-Wettbewerbsregeln gelockert werden. Regierungen soll es leichter gemacht werden, staatliche Förderungen für Zukunftsindustrien zu vergeben.

EU-Regeln lockern

Zulassungsverfahren sollten beschleunigt werden, so wie man das zuletzt mit einer EU-Richtlinie für erneuerbare Energie für Windräder und Solardächer gemacht hat. Und: Anzudenken sei auch ein neuer "Souveränitätsfonds", gemeinschaftliches Geld, mit dem gefördert wird. Von der Leyen will sich dabei mit den USA abstimmen. Die Devise: "Kooperation statt Konkurrenz".

Budgetkommissar Hahn warnt vor Illusionen nationaler Subventionitis: "Es geht darum, gleiche Bedingungen auf den globalen Märkten herzustellen, ohne die Integrität des EU-Binnenmarktes zu gefährden." Man könnte auch sagen: Die EU-Länder müssen die Transformation der Industrien und den Technologiewandel viel besser abstimmen.

Europa will unabhängiger werden

Ebenfalls auf der To-do-Liste der Kommission: Europa muss unabhängiger werden, was Rohstoffe betrifft, sei es durch optimiertes Recycling, sei es durch Diversifizierung beim Rohstoffbezug, indem neue Handelsverträge mit China, Südamerika und anderen Teilen der Welt ausgehandelt werden.

Das alles seien aber nur einige Beispiele, erklärt eine Kommissionsexpertin, fix sei derzeit noch nichts. Bei allem erklärten Willen zur Förderung sauberer Industrie, mit der die EU bis 2050 die CO2-Neutralität erreichen will, gibt es in der Staatengemeinschaft große Meinungsverschiedenheiten, wie das gemacht werden soll.

Gemeinsame Finanzierung

Ein Beispiel: Vor allem die Osteuropäer und die ärmeren Länder drängen darauf, dass es eine gemeinsame Finanzierung geben soll. So wie schon beim Wiederaufbaufonds 2020. Der sieht Kredite und Subventionen im Umfang von 800 Milliarden Euro zur Ertüchtigung der Wirtschaft vor, mit Schwerpunkt nachhaltige Energie und Digitales.

So können kleine Länder staatliche Subventionen nicht so leicht stemmen wie die EU-Großmächte Deutschland und Frankreich. Auf die beiden allein entfielen zuletzt 75 Prozent aller Staatssubventionen, die die EU-Kommission genehmigt hat. Viele EU-Partner befürchten, dass sie da nicht mithalten können. Für Nettozahler wie Österreich sind solche Wünsche problematisch, weil sie zu höheren finanziellen Zusagen an die Gemeinschaft führen.

Begründete Zweifel

Und es gibt auch begründeten Zweifel daran, dass die hektische Betriebsamkeit der Brüsseler Behörde angebracht ist. Europa ist mit den hohen Energiepreisen bisher besser umgegangen als erwartet. So stieg die Industrieproduktion im Euroraum zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 nach jüngst verfügbaren Daten um 3,4 Prozent. Österreich entwickelt sich besonders gut, auch das Nicht-Euroland Polen. Nach einer massenhaften Abwanderung von Betrieben, einem Unternehmerstreik, sieht das nicht aus. Zweifel an der Gefahr einer Deindustrialisierung kommen auch von anderer Stelle. Nur weil ein Unternehmen in den USA investiert, bedeutet dies ja nicht, dass es in Europa kein Geld mehr ausgibt. Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze sagt: "Die Amerikaner machen jetzt Industriepolitik und holen auf. Das Ganze hat einen grünen Anstrich, und das ist richtig." Von einem neuen Protektionismus könne keine Rede sein, dafür seien die von den USA aufgebotenen Summen, die über mehrere Jahre investiert werden, schlicht zu klein.

Nerven liegen blank

Gabriel Felbermayr, der Chef des Forschungsinstituts Wifo, sieht es ähnlich. Auch Europa subventioniere viel, "wenn man damit beginnt, das aufzurechnen, wird man wahrscheinlich zum Schluss kommen, dass Europa mehr subventioniert".

Hinter der hektischen Betriebsamkeit der europäischen Politik vermutet er etwas anderes: Druck aus Deutschland. "Dort liegen die Nerven blank", sagt Felbermayr.

Deutschland habe bereits seit 2017 eine schlechte Industriekonjunktur. Die Automobilproduktion war lange rückläufig. Nun, da diese sich erhole, komme durch die hohen Energiepreise die Chemieindustrie unter Druck. Das bereite der deutschen Politik Sorgen, und Unternehmen nutzten das Umfeld, um Druck für kräftigere staatliche Subventionen zu machen.

Teure Subventionen

"Deutsche Unternehmen warnen vor einer Massenabwanderung der Industrie, wenn nicht endlich die Subventionsmilliarden kommen und das Wettbewerbsrecht eingeschränkt wird. Aus Sicht der Unternehmen ist das verständlich, aus volkswirtschaftlicher Sicht wäre das keine gute Idee." Subventionen sind oft nicht zielgerichtet genug und damit teuer. Eine Abschwächung des europäischen Beihilferechts könnte den Wettbewerb einschränken, Konsumenten Verteuerungen bringen.

Aber mit mehr Fördergeld allein sei die Transformation zu CO2-neutraler Industrie ohnehin nicht zu machen, sagt eine Kommissionsexpertin. "Regulatorische Verbesserungen und Erleichterung von Innovation" seien mindestens so wichtig wie Kapital. Es gilt, den EU-Binnenmarkt zu fördern und nach außen zu schützen. Hauptkonkurrent sind nicht nur die USA, sondern auch China und der Rest der Welt. Siehe Volkswagen. Es baut in China E-Autos für den Markt in Europa. Deutschland wird bald zum Nettoimporteur für Elektrofahrzeuge.(Thomas Mayer, András Szigetvari, 28.1.2023)