3.600 Millionen Euro Gewinn, und sie dürfen sich nicht einmal laut darüber freuen. Diese Woche hat die Raiffeisen Bank International (RBI) ihre Geschäftszahlen für 2022 präsentiert, und diese fielen so gut wie noch nie aus. Der Grund, warum das Rekordergebnis bei Raiffeisen nicht wortreich gefeiert wurde, hat einen Namen: Russland. Rund 60 Prozent des Gewinns, also rund zwei Milliarden Euro, erwirtschaftete die russische RBI-Tochter mit ihren 3,2 Millionen Kundinnen und Kunden.

Und das mitten im Krieg

So profitabel das Geschäft in Russland auch sein mag, so sehr belastet es die börsennotierte RBI. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor fast einem Jahr läuft die Debatte, ob internationale Unternehmen in Wladimir Putins Land weiterhin tätig sein dürfen. Laut einer stets aktualisierten Liste der US-Universität Yale haben inzwischen mehr als tausend westliche Gesellschaften ihren Rückzug angekündigt oder bereits vollzogen.

Und die RBI? Sie macht laut Liste "business as usual".

"Holen Sie sich Kredit"

RBI-Chef Johann Strobl erklärt seit fast einem Jahr, dass das Institut "alle Optionen" prüfe, auch einen Rückzug der AO Raiffeisenbank, wie das Institut heißt, aus dem russischen Markt. Bis zu einer Entscheidung werde es aber noch dauern. Nicht müde werden die Banker in der Zentrale am Wiener Stadtpark zu betonen, dass in Russland kein Neugeschäft gemacht werde. Das Kreditvolumen wurde um rund ein Drittel zurückgefahren.

Das hindert die Russland-Tochter aber offenbar nicht daran, für günstige Kredite zu werben. "Holen Sie sich online einen Kredit für jeden Zweck, ohne Sicherheiten und Bürgen, für bis zu sieben Jahre", verspricht die Bank auf ihrer Website. Dem Vernehmen nach soll sie auch Kundschaft anderer russischer Banken anlocken und saftige Gebühren verrechnen. Eine RBI-Sprecherin stellt das in Abrede, es gebe kein Abwerben von anderen Banken. Und Werbung wie die genannte, richte sich nur an bestehende Kunden.

Empörung im Westen

Das Verharren in Moskau sorgt für Empörung. Die Ukraine, auch da hat die RBI eine Tochter, hat erst vor wenigen Tagen eine Leasing-Gesellschaft der Giebelkreuzler in Russland auf die Sanktionsliste gesetzt. Davor schon wurde fünf von sechs Wiener RBI-Vorstandsmitgliedern die Rute ins Fenster gestellt, ihnen wurden Sanktionen angedroht. Das sind eher symbolische Akte, die Leasing-Gesellschaft macht kein Geschäft in der Ukraine – für internationale Schlagzeilen sorgt es dennoch. Auch in Österreich zeigen viele mit dem Finger auf die Bank. Der Vorwurf: Es sei unmoralisch, im Land des Aggressors Geschäfte zu machen und Geld zu verdienen.

Abseits von Wertefragen wie dieser: Was würde geschehen, verließe die RBI das Land? Würde das die russische Wirtschaft schwächen und daher im Sinne der westlichen Sanktionen sein? Was würde es für die RBI bedeuten? Und für den Bankplatz Wien?

Raiffeisen, das Institut mit dem Giebelkreuz als Markenzeichen, und Russland haben eine lange gemeinsame Geschichte. Begonnen hat die Ostexpansion österreichischer Geldhäuser schon früh, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989. Binnen weniger Jahre zogen die lokalen österreichischen Institute ein dichtes, flächendeckendes Bankennetz über rund ein Dutzend Länder und bauten so ein Milliardengeschäft auf. Neben Raiffeisen vor allem Erste Group und Bank Austria, die inzwischen an die italienische Unicredit verkauft wurde. Das Osteuropageschäft der Bank Austria, ihre langjährige Cashcow, an die sie sich lange geklammert hatte, wurde 2016 zur Mutter nach Mailand abgezogen.

"Cowboy" der Bankenbranche

Gemeinsam mit österreichischen Unternehmen haben sie damals den Osten "erobert", wie man es beschrieb. Die Raiffeisen Zentralbank, spätere RBI, war da allen eine Nasenlänge voran, ihr langjähriger Chef, Herbert Stepic, hat sich damit den Ruf des "Cowboys" der Bankenbranche erarbeitet, er selbst bezeichnete sich als "Pionier und Trendsetter". Stepics Motto im Osten: "Wir sperren an jedem Wochentag eine neue Filiale auf." Unter seiner Führung wagte Raiffeisen 1996 als eines der ersten westlichen Institute den Sprung nach Moskau. Ein Konkurrenzbanker erinnert sich: "Stepic hat damals alle damit beeindruckt, dass er sich das traut." Er habe aber auch keine Berührungsängste gehabt, denn: "Wenn man in Russland ist, muss man mit Oligarchen Geschäfte machen. Sie sind die Player dort. Ohne sie geht nichts." Eine Zustandsbeschreibung, die aber auf etliche Länder der Region zutrifft. Das Oligarchenproblem jedenfalls sollte die RBI später immer wieder einholen.

Geschäftsverbindungen mit fragwürdigen Kunden und Offshore-Gesellschaften sorgten bei der RBI immer wieder für Erklärungsbedarf, auch den Aufsehern gegenüber. 2016 etwa, als die Panama Papers Enthüllungen zu den wahren Eigentümern zehntausender Briefkastenfirmen brachten. Oder in den sogenannten FinCEN-Files, in denen 2020 auch Geschäftsbeziehungen des ukrainischen Oligarchen Dmitri Firtasch zur RBI auftauchten, die inzwischen längst gekappt sind. Die USA werfen ihm Korruption vor und haben seine Auslieferung beantragt; das Verfahren in Wien, wo Firtasch lebt, läuft seit Jahren. Firtasch bestreitet die Vorwürfe.

Fragwürdige Verbindungen

Oder im vergangenen Frühjahr, als im Rahmen der Pandora Papers Russia, einem weiteren Steueroasen-Leak, frühere Connections der Bank zum russischen Oligarchen Roman Abramowitsch bekannt wurden. Briefkastenfirmen des Oligarchen hatten über Konten bei der RBI und ihrer Privatbanktochter Kathrein Milliardenbeträge geschleust. 2017 wurden diese Konten aber geschlossen. Immer wieder beteuerte das Institut, sich an alle Vorschriften zu halten, die Bankenaufsicht hat trotzdem ein Auge auf die Raiffeisenbanker. 2021 räumte die RBI dann nolens volens auf und "mistete ihr Portfolio aus", wie das ein Manager damals erklärte. Sie trennte sich von einer erklecklichen Anzahl an Kunden und von 180 Partnerbanken, zog sich aus 26 Ländern zurück, darunter etwa Kirgistan.

Aber zurück zu den Anfängen: Warum der Osten ein goldener war? Einheimische Banken gab es in den 1990ern kaum, der Wettbewerb war überschaubar, die Margen zum Geldverdienen hoch. Ausländische Banken borgten sich im Westen billig Geld, um es dann in Osteuropa als höher verzinste Kredite zu vergeben. Osteuropa profitierte davon, dass ein modernes Bankensystem aufgebaut wurde.

Verlässlicher Partner

Ein weiterer Grund, warum die RBI gerade in Russland so erfolgreich ist, findet sich im Jahr 1998. Damals drohte die Russland-Krise die westlichen Banken im Lande in ihren Sog zu ziehen und wegzuschwemmen. Der Rubelkurs stürzte infolge hoher Staatsschulden und wirtschaftlicher Probleme ins Bodenlose, westliche Banken suchten rasch wieder das Weite. Die Bank Austria wäre damals wegen ihrer sehr gewagten Devisentermingeschäfte beinahe pleitegegangen.

Raiffeisen blieb trotz der auch für sie hochriskanten Situation im Lande und sollte davon noch lang profitieren. "Raiffeisen wird als verlässlicher Partner gesehen, weil es trotz aller Krisen an Bord geblieben ist", erklärt der frühere Chef der Oesterreichischen Nationalbank, Ewald Nowotny. Es sollte sich lohnen: Bis zur nächsten Krise, nach der Lehmann-Pleite 2008, wuchs Russlands Wirtschaft in enormem Tempo.

Treue Raiffeisen

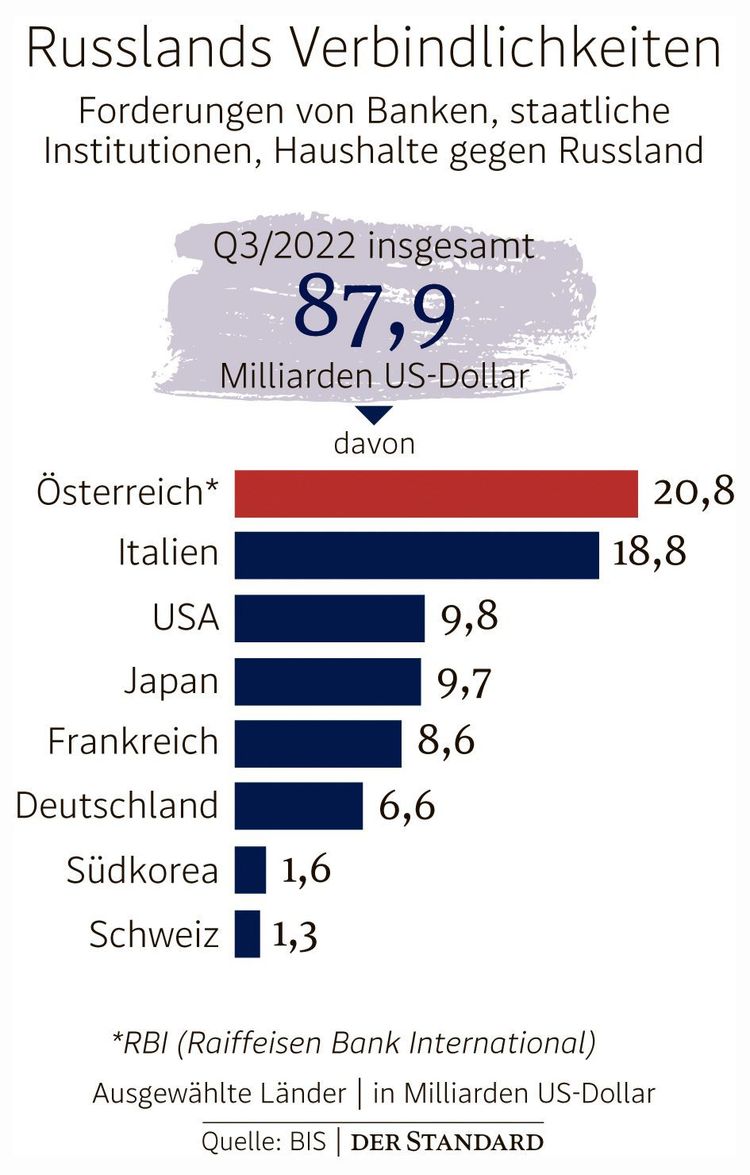

Die russische Raiffeisen-Bank rangierte bis vor kurzem auf Platz zehn der größten Banken des Landes. Gemeinsam mit Bank-Austria-Mutter Unicredit ist sie heute die ausländische Bank mit dem größten Engagement in Russland. Laut Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) beliefen sich die Forderungen ausländischer Banken gegen Russland im dritten Quartal 2022 auf 88 Milliarden US-Dollar. So viel schulden also russische Banken, Haushalte, Unternehmen und staatliche Institutionen ausländischen Kreditinstitutionen. Davon entfielen allein auf die Giebelkreuzler rund 21 Milliarden Dollar, also ein Viertel der Gesamtsumme.

Seit der Zeit, als die Österreicher in Osteuropa eingestiegen sind, haben sich die Zeiten radikal verändert. Russland verfüge inzwischen über einen modernisierten Finanzsektor, sagt Ökonom Vasily Astrov vom Wiener Osteuropainstitut WIIW. Das Land könne heute einen Rückzug westlicher Banken verkraften. Angestrebt ist das von russischer Seite freilich nicht: Die Präsenz westlicher Banken nützt der Reputation Putins, der behaupten kann, dass ausländische Investoren weiter Vertrauen in die russische Wirtschaft hätten, erklärt Astrov.

Hohe Hürde für Aussteiger

Deswegen hat die Regierung in Moskau eine hohe Hürde für Aussteiger eingezogen: Wer strategisch wichtige Unternehmen wie eine Bank verkauft, muss beim Verkaufspreis einen Abschlag von 50 Prozent hinnehmen, und zudem muss der Deal von Putin erst noch genehmigt werden.

Die RBI würde für einen Notverkauf ihrer Tochter in einem sanktionierten Land vermutlich ohnehin nichts bekommen, da sind sich Experten einig. Derzeit muss auch der Gewinn des russischen Instituts wegen Moskaus Vorgaben in Russland bleiben. Wahrscheinlichste Variante wäre, dass die Bank für einen Rubel an einen russischen Oligarchen geht – und Putins Russland so in den Genuss einer bestens funktionierenden Bank käme.

Teurer Ausstieg

Bei der Tochter der französischen Société Générale ist das ungefähr so gelaufen: Die Société übergab ihre Rosbank an den Oligarchen und Kreml-Verbündeten Wladimir Potanin, einen der reichsten Bürger Russlands, der inzwischen selbst auf westlichen Sanktionslisten steht. Die französische Rosbank-Mutter musste ihre Bilanz in der Folge um drei Milliarden Euro wertberichtigen. Ein ähnliches Schicksal drohte auch der RBI, sollte sie ihre Moskau-Bank abstoßen. In ihren Büchern hat sie deren Wert bereits ordentlich reduziert, auf unter eine Milliarde Euro.

Ein Ausstieg würde sie also viel kosten, umwerfen würde es die RBI aber nicht. Ohne Russland und ohne Weißrussland hat das Institut im Vorjahr einen Gewinn von 982 Millionen Euro erwirtschaftet. Ihr hartes Kernkapital, eine Art Puffer für schlechte Zeiten, läge ohne die beiden Töchter bei 14 Prozent. Das ist weit mehr als von den Bankaufsehern vorgeschrieben.

Leben ohne Cashcow

Ihre Cashcow wäre die RBI aber los. Das hätte Folgen für ihre Mehrheitseigner, die acht Raiffeisen-Landesbanken. Sie sind am Erfolg der Bank in Osteuropa ebenso interessiert wie beteiligt. Davon fiele ein großer Brocken weg.

Für den Bankplatz Wien und den Standort Österreich brächte der Ausstieg Raiffeisens aus Russland wohl einen weiteren Bedeutungsverlust. Seit dem Höhepunkt der österreichischen Osteuropa-Expansion vor der Finanzkrise, rund ums Jahr 2006, hat sich die Landschaft schon sehr verändert.

Dem Ex-Marktführer in Osteuropa, der Bank Austria, ist das Geschäft von den Italienern in Mailand wie erwähnt entzogen worden; die in Südosteuropa hochaktive Hypo Alpe Adria hat sich, zärtlich gesagt, übernommen, musste verstaatlicht werden und hat den Staat Milliarden gekostet. Die RBI hat sich 2018 aus Polen zurückgezogen, wo sie erst 2012, noch mit österreichischen Banken-Staatshilfen im Bauch, ein Institut dazugekauft hatte.

Wichtige geografische Lage

Solche Entwicklungen schlagen auf Österreichs Wohlstand durch. Nicht nur österreichische Unternehmen lassen sich von heimischen Banken in den Osten begleiten, sondern auch die geografische Lage des Landes und die Bankenpräsenz spielen für Ansiedlungen eine große Rolle. Laut einer Studie der WU haben allein in Wien 180 internationale Gesellschaften ihr Hauptquartier. Ein Großteil dieser Unternehmen kam in jener Zeit hierher, in der die Banken nach Osteuropa abflogen.

Für Russlands Wirtschaft wäre das Verschwinden der AO Raiffeisenbank also kein großer Nachteil. Die RBI würde es viel kosten, aber sie würde es überstehen. Auf den Bankplatz Österreich würde es abfärben. Auf der anderen Seite: Bleibt die Bank, droht weiterer Imageschaden. Und wer in Russland aktiv ist, macht sich quasi automatisch die Hände schmutzig; Zahlungsaufschübe für russische Soldaten, wie sie die RBI-Tochter gewährt, sorgten für heftige Kritik – auch wenn diese Maßnahme gesetzlich vorgegeben ist.

Die Ukrainer werden weiterhin nicht müde werden, das Engagement der Österreicher zu verurteilen. Eine der großen Fragen ist zudem, ob die USA ihre Gangart irgendwann verschärfen. Die strengsten westlichen Sanktionen gegen Russland betreffen den Banken- und Finanzsektor. Die RBI und ihre Russland-Tochter und andere westeuropäische Banken in Russland sind davon bisher nicht betroffen.

Wertvolles Asset

Ein Atout der Raiffeisen-Tochter, das da eine Rolle spielen mag: Sie ist eines der wenigen russischen Institute, die im Swift-System verblieben sind, und kann somit internationale Zahlungen abwickeln. Das ist im Interesse aller. Denn abseits der Sanktionen im Finanz- und Technologiebereich gibt es etliche Wirtschaftssparten, in denen der Austausch mit Russland ganz und gar nicht tabu ist. Da geht es etwa um die russischen Exporte von Getreide und Düngemittel oder Pipelinegas. Und auch Zahlungen dafür wickelt die RBI-Tochter mit ab – und auch daran verdient sie.

Wie sagte RBI-Chef Strobl diese Woche vor Medienleuten im Konnex mit dem vom Russland-Geschäft dominierten 3,6-Milliarden-Gewinn? "Wir haben sehr, sehr gute Ergebnisse auf der einen Seite, auf der anderen aber enorme Probleme." Ein Dilemma, das die Banker wohl noch länger beschäftigen wird. (Renate Graber, András Szigetvari, Jo Angerer, 4.2.2023)