Man sah Johanna Mikl-Leitner an, dass ihr gar nicht wohl in ihrer Haut war. Bei zwei wichtigen Erklärungen, der Verkündigung der Koalition mit der FPÖ in Niederösterreich und ihrer Angelobung als Landeshauptfrau, sprach sie von "Hass", ja "blankem Hass", zwischen den Bürgern und den Parteien.

Es sei ein Wahlkampf gewesen, "der intensiv war wie nie zuvor. Der härter war als je zuvor. Und leider oft auch verletzender. Mit harten Konfrontationen zwischen den Parteien, und ja, auch mit persönlichen Konflikten zwischen Personen. Es war ein Wahlkampf, der die Risse und Gräben in unserem Land weiter vertieft hat. Doch bald wurde daraus ein offener Streit – und manchmal sogar blanker Hass."

Wer hasst hier wen? Das kann man aus Mikl-Leitners Sätzen nur indirekt schließen: ÖVP-Anhänger die FPÖ, die einen untergriffigen Wahlkampf führte und vice versa? Mikl-Leitner sprach damit wohl aber auch die machtvolle Abneigung zwischen ÖVP und SPÖ an. Hätte sie das nicht so gemeint, wäre ja eine (von Mikl-Leitner ursprünglich angestrebte) schwarz-rote Koalition zustande gekommen.

Versucht man die Verhandlungen nachzuvollziehen, zeigt sich einerseits, dass die neue, junge Truppe um den SP-NÖ-Chef Sven Hergovich wohl zu selbstsicher war; dass aber andererseits starke nationalkonservative Kräfte in der niederösterreichischen ÖVP nicht mit den "Linken", sondern mit der "geistesverwandten" FPÖ zusammenarbeiten wollten. Trotz der Animosität zwischen Mikl-Leitner und Udo Landbauer.

Das sind weitere Anzeichen für eine tiefe Veränderung in Österreichs politischer Psyche. Die "Konsensdemokratie", die seit 1945 jahrzehntelang dominierte, droht heute in eine Konfrontationsdemokratie umzuschlagen. Die Frage ist: Kann es wieder so werden wie in der Ersten Republik Österreich 1919–1938?

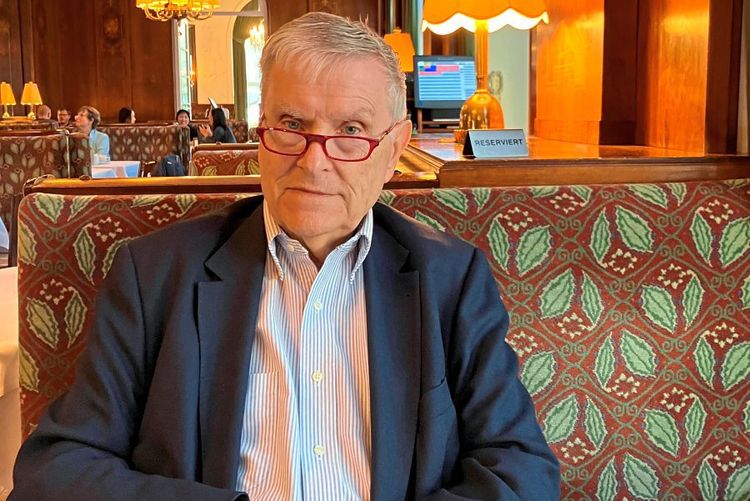

Anton Pelinka, Doyen der heimischen Politikwissenschafter, sagt: "Am Ende der Ersten Republik steht die Diktatur des Ständestaates, die Konfrontation der politischen Lager, letztlich der Anschluss 1938 an das nationalsozialistische Deutsche Reich. Am Anfang der Zweiten Republik steht die Konsensdemokratie." Laut Pelinka haben die sieben schrecklichen Jahre der NS-Herrschaft "dazu geführt, dass man von diesen in der Ersten Republik vorhandenen messianischen Entweder-oder-Frontstellungen abrückte: Entweder wir setzen uns durch, oder es ist alles aus."

In die Familientradition vieler Österreicher hat sich aber trotzdem eine gesellschaftspolitische DNA eingeprägt, die sich vom jeweils anderen stark abgrenzt: "Sozi-Hass" auf der einen Seite, "Schwarz-Phobie" auf der anderen, die sich zuletzt in "Türkis-Phobie" verfärbte. So hat Mikl-Leitner selbst vom "roten G’sindl" gesprochen, ihr Parteikollege Andreas Khol wollte keine "roten Gfrieser" im ORF sehen. In sozialdemokratischen, linken Kreisen sprach man von "schwarzen Kerzlschluckern", später von "türkisen Burschis".

Todfeinde in den 1930ern

In der Ersten Republik betrachteten "alle drei politischen Lager in Österreich einander als Todfeinde", heißt es im Buch des US-Historikers Bruce F. Pauley Der Weg in den Nationalsozialismus. Ursprünge und Entwicklung in Österreich. Die Christlichsozialen beharrten auf einer prononciert katholisch-klerikalen Weltanschauung, die Sozialdemokraten auf einer marxistischen Ideologie. Sie sprachen von "Diktatur des Proletariats", und die verschreckten Bürger nahmen das ernst. Die Deutschnationalen oder Großdeutschen wiederum bildeten mit besonders ausgeprägtem Antisemitismus und Deutschtümelei einen Teil des Nährbodens für den Nationalsozialismus.

Die Wahlkämpfe der 1920er- und 1930er-Jahre waren von ungeheurer Aggressivität getragen. Das schlug relativ rasch auch in massive Gewalt um, vor allem beim Brand des Justizpalastes 1927 und im Bürgerkrieg im Februar 1934. Die Christlichsozialen und die Deutschnationalen bildeten dann eine Zeitlang einen "Bürgerblock" an der Regierung, um die Sozialdemokratie unten zu halten. Das Denken war autoritär, Kompromisse galten als Verrat, Kooperation kam auch in höchster Not nicht zustande. So scheiterte 1931 beim Zusammenbruch der Creditanstalt der Versuch des Prälaten Ignaz Seipel, die Sozialdemokraten in die Regierung einzubeziehen. Man hätte so vielleicht gemeinsam das Aufkommen des Nationalsozialismus verhindern können.

Als dann die Nazis 1938 die "schwarze" Ständestaatsdiktatur zertrümmerten, dachten viele Arbeiter zunächst: "No, des ham s’ jetzt davon", wie Bruno Kreisky in seinen Memoiren schreibt: "Der Hass auf Dollfuß (christlichsozialer Diktator, Anm.) war stärker als die Angst vor dem anderen."

Kreisky selbst hasste die Nachfahren der Christlichsozialen (die ihn eingesperrt hatten) fast mehr als die Nachfahren der Nazis. Seine Kanzlerschaft 1970 wurde nur durch einen Pakt mit dem Ex-SS-Offizier Friedrich Peter von der FPÖ möglich.

Bis dahin war laut Anton Pelinka das dritte Lager vom Konsens ausgeschlossen, "und dessen Vertreter (VDU, FPÖ) waren bis heute nicht wirklich bereit, sich von den eigenen Wurzeln abzukoppeln. Paradoxerweise kam Strache einer solchen Abkopplung nahe, bevor ihn sein mit Selbstüberschätzung gepaarter Narzissmus politisch zerstörte."

Dennoch versuchten zuerst Kreisky, dann Schüssel und Sebastian Kurz, die Blauen einzubeziehen. Pelinka verweist in dem Zusammenhang auf "mangelndes Geschichtsbewusstsein" bei ÖVP und SPÖ. Diese Einbeziehung der extrem rechten FPÖ ging letztlich schief, auch in der schwarz-blauen Koalition Wolfgang Schüssels mit Jörg Haider und in der türkis-blauen von Kurz mit Heinz-Christian Strache. Die FPÖ blieb und bleibt dennoch für rund 25 bis 30 Prozent der Wahlberechtigten in Österreich wählbar.

Zwischendurch arbeiteten Rot und Schwarz erfolgreich zusammen. Der EU-Beitritt war eine gemeinsame Leistung. VP-Chef Erhard Busek sang bei der SPÖ-Feier zur gewonnenen Beitrittsabstimmung die Internationale mit. Liberale Katholiken wie Busek hatten den Hauptgegner nicht in den "Roten", sondern in der deutschnationalen Tradition der FPÖ, samt nationalsozialistischen "Einzelfällen", gesehen.

"Sozialismus"-Abneigung

Buseks Nachfolger Wolfgang Schüssel wiederum wollte mit der FPÖ die Macht der Gewerkschaften beschneiden. Der Zeithistoriker Oliver Rathkolb (Die paradoxe Republik) meint, wirklich ernst mit der Ausschaltung der Sozialdemokratie aus dem Konsens sei es dann der türkisen Truppe um Sebastian Kurz gewesen. Da habe eine wirkliche Abneigung gegen "Sozialismus" mitgespielt. Die Sozialdemokraten nehmen es Kurz und seiner Clique bis heute besonders übel, dass sie die große Koalition sprengten.

Tatsächlich kann man hier von einem neuen "Bürgerblock" aus nach rechts gerutschter ÖVP und der extrem rechten FPÖ sprechen. Die Vermutung ist, dass es jetzt, nach Niederösterreich, wieder so kommt. Dass die schwache ÖVP im Bund sich mit dem radikalen Herbert Kickl zusammentun will.

Politologe Pelinka sieht allerdings aktuell die Konsensfähigkeit der beiden großen Lager, die gemeinsam die Zweite Republik nach 1945 gegründet hatten, "in der politischen Substanz nach wie vor für gegeben. Die Sozialpartnerschaft funktioniert noch immer." Das sei auch der Hintergrund, warum Hans Peter Doskozil als Parteivorsitzender von Teilen der SPÖ abgelehnt werde. Seine Vorstellung von einem gesetzlichen, von einer parlamentarischen Mehrheit beschlossenen, Mindestlohn sei sozialdemokratischen Gewerkschaftern "unheimlich", sagt Pelinka.

Zwischen den heutigen Bundesspitzen der ÖVP und der SPÖ, Karl Nehammer und Pamela Rendi-Wagner, gab es allerdings nie einen intensiven informellen Austausch wie zu Zeiten der großkoalitionären Konsensdemokratie. Angesichts der Schwäche der SPÖ könnte es wieder einen Zusammenschluss einer nach rechts gerückten ÖVP mit einer weit rechts außen stehenden FPÖ unter Kickl geben. Damit wäre die Konsensdemokratie wohl endgültig am Ende.

Denn die FPÖ hat schon früher, aber ganz besonders jetzt unter Herbert Kickl, das österreichische Nachkriegssystem nie wirklich anerkannt. Jörg Haider wünschte eine "Dritte Republik" mit einem Bundespräsidentenkanzler an der Spitze herbei. Kickl will gar einen Umsturz: "Nach vielen Kanzlern des Systems braucht es einen freiheitlichen Volkskanzler. Nahe beim Volk, weit weg von den selbsternannten Eliten." Also einen autokratischen Führer nach ungarischem Vorbild.

Pelinka sieht aber einen Hoffnungsschimmer: "Es gibt zwar keine politisch nutzbare Mehrheit gegen die ÖVP, aber es gibt eine solche Mehrheit gegen die FPÖ, die Van-der-Bellen-Mehrheit." Der Bundespräsident habe zweimal gewonnen, weil seine Wählerinnen-und-Wähler-Allianz Grüne, Neos sowie SPÖ- und ÖVP-Geneigte umfasst habe. (Hans Rauscher, 25.3.2023)