Im Ringen um künftige Speichersysteme für elektrische Energie sind Magnesiumbatterien ein heißer Tipp. Das Element Magnesium ist weltweit um ein Vielfaches besser verfügbar als Lithium. In Form von Magnesit wird es etwa auch an mehreren Standorten in Österreich gewonnen. Die elektrochemischen Eigenschaften des deshalb auch wirtschaftlich günstigeren Materials versprechen zudem eine bessere Recyclingfähigkeit, höhere Sicherheit und – für viele Anwendungen besonders interessant – eine höhere Energiedichte pro Volumen. Magnesiumbatterien können also kleiner gebaut werden als ihre Lithiumpendants oder bei gleicher Größe mehr Energie aufnehmen.

Derzeit sind Magnesiumbatterien allerdings noch Gegenstand der Grundlagenforschung. Weltweit arbeitet eine Reihe von Forschungsteams an der Entwicklung von Zellchemievarianten, die Kapazität, Leistung, Ladezyklenzahl oder Stabilität erhöhen. In Österreich gehören Martina Romio vom Austrian Institute of Technology (AIT) und Bingqing Cheng vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) zu den Pionierinnen der Magnesiumbatterieforschung. Die beiden Wissenschafterinnen arbeiten im Projekt "Magnifico" an der Verbesserung der Anode in Magnesiumsystemen – also jener Elektrode, in der Ionen beim Ladevorgang der Batterie eingelagert werden. Das heuer gestartete dreijährige Projekt wird via Förderagentur FFG und Klimafonds mit Mitteln des Klimaschutzministeriums unterstützt.

Doppelt gute Ladungsträger

Das namensgebende Magnesium wird in den Batteriesystemen in Pulverform auch an der Anode eingesetzt. Hier sollen Magnesium-Ionen andocken und bis zur Entladung gespeichert werden. Der Umstand, dass zwei Elektronen gleichzeitig übertragen werden können, macht die Ionen zu ausgezeichneten – im Vergleich zu Lithium doppelt so guten – Ladungsträgern. Doch das Magnesium an der Anode macht auch Probleme, zu denen etwa störende Sauerstoffverbindungen an der Oberfläche gehören. "Das Magnesium bildet eine Oxidschicht, die den Ionenfluss unterbindet", erklärt Romio. Herkömmliche, einfache Elektrolyte zersetzen sich bei Kontakt mit Magnesium schnell, was zur Bildung dieser sogenannten Passivierungsschichten führt.

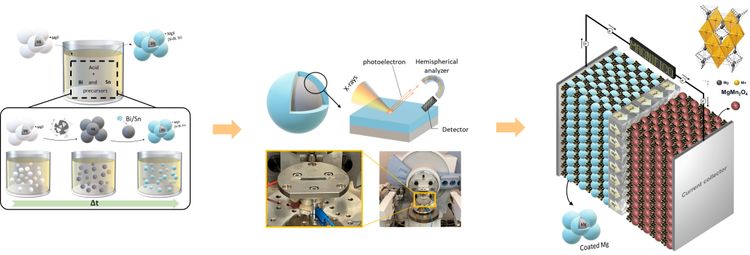

Romio und Cheng wollen nun eine Schicht entwerfen, die die Magnesiumpartikel vor der zersetzenden Kraft des Elektrolyten schützt. "Wir wollen eine sichere und umweltfreundliche Methode, um die Oxidschicht zu entfernen", schildert Romio. "Das Pulver soll mittels einer Legierung ummantelt werden, die eine Passivierung unterbindet und die Funktion der Anode über viele Zyklen hinweg sicherstellt." Die Forscherinnen peilen eine Lebensdauer von über 4.000 Lade- und Entladevorgängen an, was bisherige Ansätze übertreffen würde. Die größere Sicherheit der Magnesiumbatterien resultiert übrigens aus der Abwesenheit sogenannter Dendriten. In Lithiumsystemen, wo diese sich verästelnden kristallischen Strukturen entstehen, können Dendriten gelegentlich zu Überhitzung, Kurzschlüssen und Bränden führen.

Während Romio den experimentellen Teil der Entwicklung der neuen Magnesiumbatterievariante übernimmt und die mit Metalllegierungen ummantelten Anoden auf ihre Beständigkeit und Ionendurchlässigkeit überprüft, versucht Cheng die Reaktionen an der Anodenoberfläche mithilfe fortgeschrittener Computertechnik zu simulieren. Quantenmechanische Modelle, die das Verhalten auf atomarer Ebene vorhersagen, wären für eine relevante Teilchenzahl und Simulationsdauer allerdings viel zu rechenaufwendig.

Künstliche Intelligenz

Deshalb greift Cheng hier – erstmals für die Vorhersage der Zellchemie von Magnesiumbatterien – auf Artificial-Intelligence-Algorithmen zurück. Die lernfähigen Programme sollen mithilfe von Daten aus der experimentellen Praxis Vorhersagen zur optimalen Ausgestaltung der Zwischenschicht treffen können. Die Ergebnisse sollen wieder als Input für neue Experimente ins Labor zurückfließen.

Die besten Magnesiumpulveranoden, die die Forscherinnen im Zuge des Projekts entwickeln, werden mit einer Reihe von Methoden ausführlich charakterisiert. Unter anderem werden Instrumente eingesetzt, die einen "Liveblick" in die Zellchemie während des Ladezyklus erlauben. Kombiniert wird die Magnesiumanode mit einer Kathode auf Manganbasis. Am Ende wollen Romio und Cheng eine grundsätzliche Machbarkeit ihrer Variante der Magnesiumbatterie beweisen.

Hoffnungen, dass diese neue Akkutechnologie auch eine Revolution der Elektromobilität bringt, sind allerdings verfrüht. "Eine Anwendung ist hier grundsätzlich denkbar, allerdings mit großen Herausforderungen verbunden", sagt Romio. Das Magnesium ermöglicht zwar eine höhere Leistungsdichte, ist aber auch deutlich schwerer – was in Fahrzeugen keine erwünschte Eigenschaft ist. Die Magnesiumsysteme werden eher als Heimspeicher oder vielleicht für größere Smart-Grid-Netzspeicher eingesetzt werden, glaubt die Forscherin. (Alois Pumhösel, 3.4.2023)