Hören gilt als einer unserer wichtigsten Sinne: Bereits in der zehnten Schwangerschaftswoche sind die Ohren eines Embryos bei Ultraschalluntersuchungen zu erkennen.

Etwas später, ab der 23. Schwangerschaftswoche, kann das ungeborene Kind erste Umgebungsgeräusche – in erster Linie den Herzschlag der Mutter – hören. Umso schlimmer also, wenn das eigene Gehör durch diverse Belastungen wie anhaltenden Lärm geschädigt wird oder sogar zur Gänze verlorengeht.

Seit den späten 1970er-Jahren gibt es für manche schwerhörige oder ertaubte Menschen jedoch eine neue Hoffnung: das Cochlea-Implantat. Der Eingriff ist inzwischen routiniert, erst kürzlich wurde die moderne Hörprothese zum einmillionsten Mal eingesetzt.

Auch in der Forschung ist man nicht untätig gewesen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde laufend an Verbesserungen gearbeitet.

Hören leicht gemacht

In Österreich konnte das Institut für Schallforschung, eine Forschungseinrichtung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), bereits einige wissenschaftliche Erfolge in der Cochlea-Forschung erzielen.

Eine Gruppe um den Psychoakustiker Bernhard Laback möchte die Hörqualität für Cochlea-Implantat-Trägerinnen und -Träger nun mithilfe eines großangelegten Projekts weiterverbessern.

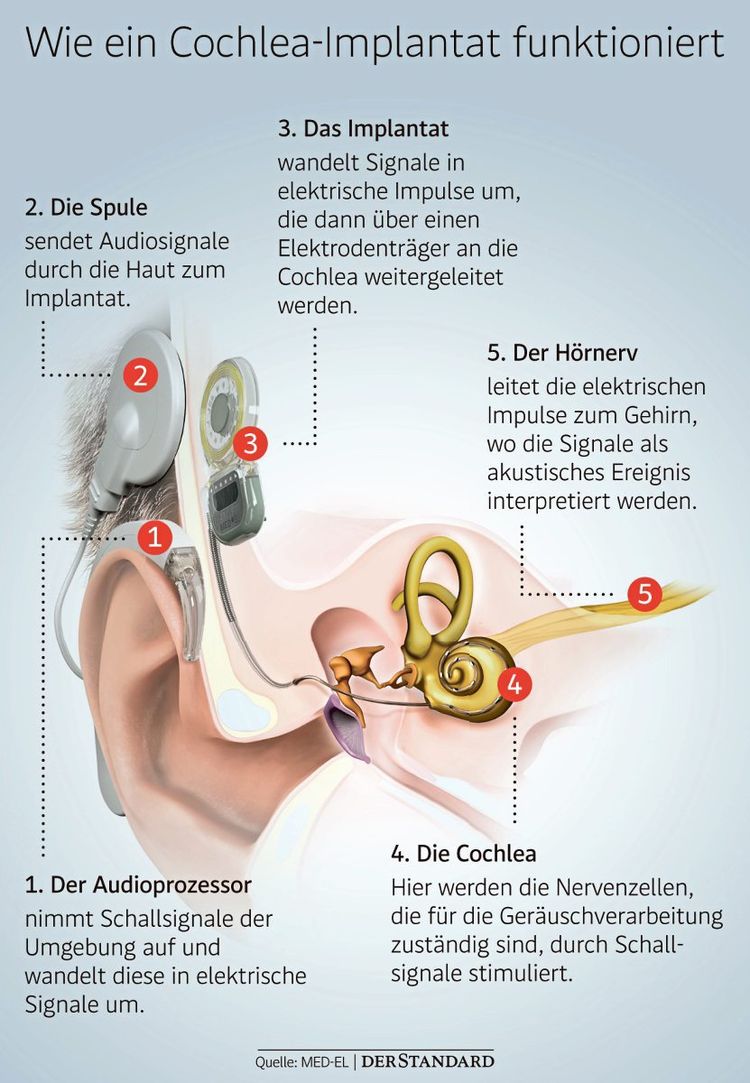

Für das Cochlea-Implantat ist die (Hör-)Schnecke (lat. "cochlea"), ein Segment des Innenohrs, namensgebend. Das Implantat selbst besteht aus zwei Teilen: Der externe Teil wird meist hinter den Ohren getragen und setzt sich aus einem Mikrofon, einem Sprachprozessor sowie einem Akku und einer Spule zusammen.

Im zweiten, inneren Teil sind ein Signalprozessor mit Stimulator, eine weitere Spule und mehrere Elektroden zu finden. Die Grundidee des Implantats ist einfach. Mithilfe des Mikrofons werden die Schallwellen zunächst eingefangen und aufbereitet. Die externe Spule überträgt die Schallwellen dann als digitale Informationen an die implantierte Spule.

Diese gibt die Signale wiederum an eine Stimulationsschaltung weiter. "Dadurch entstehen Ströme, die schließlich über eine Elektrode als elektrische Pulse direkt an die Nervenzellen weitergegeben werden," erklärt Laback.

Elektrode mit Geschichte

Das physikalische Prinzip, auf dem das Cochlea-Implantat basiert, ist alles andere als neu. Schon im 18. Jahrhundert hat der italienische Physiker Alessandro Volta, später namensgebend für die Einheit der elektrischen Spannung, mit einer Elektrode am Ohr herumexperimentiert. Erste richtige Versuche sind jedoch erst in den 1960ern in Australien sowie den USA belegt.

Ein Cochlea-Implantat kommt dann infrage, sobald das Innenohr nicht mehr intakt ist, aber der Hörnerv noch funktioniert. Das ist immer dann der Fall, wenn die Haarzellen – kleine Härchen im Innenohr, die mechanische Schwingung in Nervenimpulse umwandeln – beschädigt sind oder ausfallen.

Konkret heißt das: Der Cochlea-Prozessor muss alles imitieren, was sonst bei Hörenden automatisch im Innenohr passiert. Verantwortlich für einen solchen Hörverlust können sowohl langanhaltender Lärm, angeborene genetische Defekte, aber auch Infektionen sein.

Da die Hörschnecke bereits bei der Geburt voll ausgebildet ist, werden Kinder, die taub oder mit einem geringen Hörvermögen auf die Welt kommen, schon ab dem zarten Alter von sechs Monaten operiert. Ist es erst einmal eingesetzt, kann das Implantat ein Leben lang verwendet werden.

Österreichische Tradition

Was viele nicht wissen: Auch Österreich stellt aufgrund der Pionierarbeit von Ingeborg und Erwin Hochmair ein Zentrum der Cochlea-Forschung dar. Das elektrotechnik-affine Ehepaar hatte bereits Anfang der Siebzigerjahre an der Entwicklung eines Implantats gearbeitet.

1977 wurde erstmals ein von ihnen entwickeltes Multikanal-Cochlea-Implantat eingesetzt. Ende der Achtzigerjahre gründeten die beiden mit MED-EL ihr eigenes Unternehmen. Heute werden dort jährlich tausende Cochlea-Implantate produziert, die weltweit verkauft werden.

Mit aktuellen Modellen erreichen Trägerinnen und Träger eine hohe Sprachverständlichkeit. Allerdings bereiten gewisse Situationen noch immer Schwierigkeiten. Besonders herausfordernd sind Geräuschkulissen mit vielen verschiedenen Signalen, beispielsweise im Kaffeehaus oder auf einer Party.

Jeder Mensch hat beim Sprechen ein bestimmtes Intonationsmuster. Am stärksten sind die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Stimmen zu hören. Gerade in Situationen mit vielen Menschen ist man deshalb zusätzlich zur Lautstärke auf die Unterscheidung von Tonhöhe sowie die räumliche Trennung von Signalen angewiesen.

Dadurch können einzelne akustische Signale ausgeblendet werden, um auf eine bestimmte Schallquelle zu fokussieren – für Normalhörende kein Problem.

Tonhöhe wichtig

Genau an diesem Punkt setzt die Forschung von Laback und seinem Team an: "Aufgrund dieser Unterschiede in der Intonation können Normalhörende ziemlich gut verschiedene akustische Quellen trennen. Eine solche Differenzierung ist mit Cochlea-Implantaten aktuell noch schwierig. Wir suchen nun nach Ursachen, warum die Tonhöhen und die räumliche Information so limitiert sind."

Ein Grund könnte die geringe Selektivität der Frequenzen sein. Jeder Bereich der Hörschnecke ist für bestimmte Frequenzen vorgesehen. "Leider sind die einzelnen Frequenzen mit Cochlea-Implantat nicht komplett unabhängig voneinander.

Wenn eine Elektrode angeregt wird, wandert der Strom deshalb nicht nur zu den Nervenzellen, die dafür vorgesehen sind, sondern auch zu anderen Frequenzbereichen." Das führt zu ungewollten Überlagerungen – das Signal verschwimmt.

Das Forschungsprojekt soll die genaue Ursache nun restlos klären. "Dann können wir auch an Verbesserungen arbeiten", sagt der Psychoakustiker Laback. (Anna Tratter, 28.4.23)