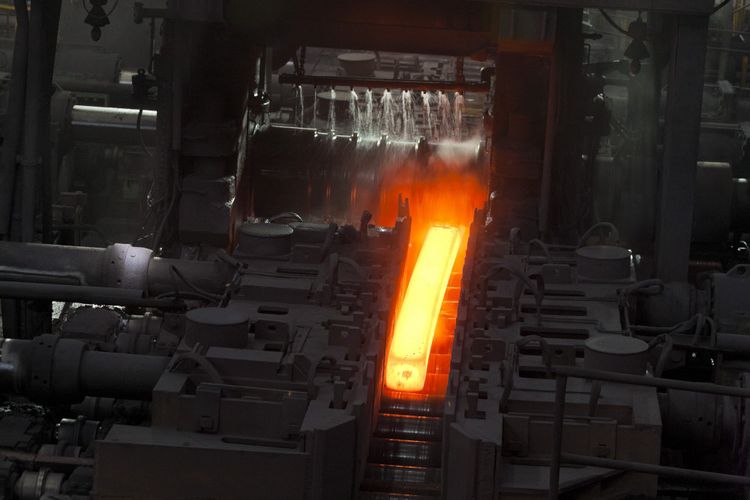

Schrott ist für die klimaneutrale Stahlproduktion enorm wichtig. Wird die Hochofenroute wegen hoher CO2-Emissionen stillgelegt, wird Stahl hauptsächlich im Elektrolichtbogenofen produziert, der mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben wird. Als Rohstoffe sollen dabei klimaschonend produzierter Eisenschwamm, vor allem aber Schrott verwendet werden. Das Alteisen kann aus unterschiedlichsten Quellen kommen, von alten Waschmaschinen über Industrieabfälle bis hin zu Altautos von Autofriedhöfen.

Ungeeigneter Schrott

Berechnungen für die klimaneutrale Stahlproduktion gehen davon aus, dass sich dafür der Schrottanteil in Österreich in den nächsten fünf bis sieben Jahren auf zwei Millionen Tonnen verdoppeln müsste. Das könnte unter anderem durch die Unterbindung von illegalen Exporten pickerlloser Altautos passieren. Derzeit vermuten Fachleute, dass pro Jahr 150.000 bis 200.000 Fahrzeuge Österreich in Richtung Südeuropa, Türkei oder Afrika verlassen. 2030 soll der Schrottanteil europaweit jedenfalls bereits mehr als 60 Prozent betragen, 2050 sogar 75 Prozent. Damit soll eine Stahlkreislaufwirtschaft aufgebaut werden, die klimaneutral funktioniert.

Abgesehen von offenen Fragen, wie etwa grüner Wasserstoff in der Größenordnung des halben österreichischen Gesamtstrombedarfs für die dekarbonisierte Stahlproduktion bereitgestellt werden kann, könnte auch der hohe Schrotteinsatz selbst zu einem Problem werden. Denn in ihm finden sich, bunt durcheinandergewürfelt und wenig sortiert, Beimengungen von Kupfer, Molybdän, Chrom, Zinn, Nickel oder auch Arsen.

Diese Begleitelemente gelten in der Metallurgie aber bereits in kleinsten Mengen als potenziell schädliche Elemente, denn sie können Stahl verspröden lassen. Wird etwa ein Elektroauto beim Recycling nicht ordentlich zerlegt, können in den Stahlschrott vermehrt Kupferleitungen aus dem Elektroantrieb gelangen.

Das Problem mit Kupfer

"Kupfer lässt Stahl beim Walzen rissig werden", sagt Ronald Schnitzer, Leiter des neuen Christian-Doppler-Labors für "Knowledge-based Design of Advanced Steels" an der Montanuniversität Leoben. Die Crux dabei: Im Schmelzprozess lassen sich Kupfer und andere Stoffe schwer bis gar nicht aus dem Stahl entfernen. Wo die maximalen Grenzwerte für solch unerwünschte Beimengungen wirklich liegen, weiß man derzeit gerade einmal Daumen mal Pi.

Für Autohersteller wurden in den letzten Jahrzehnten aber Stahlsorten entwickelt, die selbst im Leichtbau mit geringem Schrottanteil höhere Crash-Sicherheit bei garantierten QualitätsStandards bieten. Stahlproduzenten könnte daher bald der besorgte Anruf aus der Industrie ereilen, ob die hohen Standards auch in Zeiten von klimaneutral produziertem Stahl mit hohem Schrottanteil garantiert werden können.

Im neuen CD-Labor wollen die Leobener Forschenden daher nun Antworten auf genau diese Fragen finden. "Wir wollen verstehen, wie diese Begleitelemente im Stahl bis hinunter auf die atomare und quantenmechanische Ebene wechselwirken", sagt Schnitzer.

Der Aufwand, der dafür betrieben wird, ist jedenfalls groß. Eingesetzt wird mehr oder weniger das gesamte Methodenarsenal der modernen Werkstoffforschung: KI-unterstützte Simulationsmethoden, mikromechanische Werkstofftests und "Superlupen", mit denen im Atomgitter des Stahls sogar die Wirkung einzelner Begleit-Atome sichtbar gemacht werden kann. Zum Einsatz kommen dafür etwa Österreichs einzige Atomsonden, aber auch hochenergetische Röntgentests im Hamburger Elektronensynchrotron Desy.

Grenzwerte ausloten

Das Ergebnis sollte dann eine Art Grenzwertdatenbank sein, die dokumentiert, ob und wie sich Begleitelemente im Schrott einzeln und im Gesamten auf Stahleigenschaften wie Zähigkeit, Festigkeit oder Verformbarkeit auswirken. Geht alles gut, könnten auf Basis der Forschungsergebnisse Qualitätsbedenken zerstreut, Grenzwerte für bestimmte Qualitäten sogar erhöht, wohlsortierter Schrott aber jedenfalls faktenbasiert auf einzelne Qualitätschargen aufgeteilt werden.

Die akribischen Materialanalysen könnten zudem für Überraschungen sorgen. Denn gefahndet wird auch nach sogenannten Getter-Elementen. Diese auch als "Fangstoffe" bezeichneten Elemente könnten Verunreinigungen im Schrott sogar unwirksam machen.

In der Stahlproduktion kennt man dafür etwa Titan: Dieses wird Stahllegierungen beigemengt, die mittels Bor härtbar gemacht werden sollen. Das Titan erhält dabei die positiven Eigenschaften des Bors und unterbindet gleichzeitig dessen Reaktion mit Stickstoff, was Bornitrat zur Folge hätte. Dieses ließe den Stahl verspröden. Ob und welche neuartigen "Getter-Elemente" für Schrottverunreinigungen gefunden werden könnten, darüber könne man derzeit noch wenig sagen, meint Schnitzer. "In drei bis vier Jahren wissen wir aber mehr." (Norbert Regitnig-Tillian, 8.5.2023)