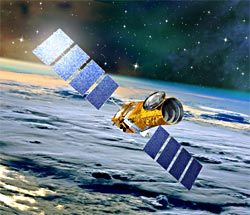

Der Planeten-Jäger "Corot" soll ab Juli 2006 mit österreichischer Beteiligung im All nach erdähnlichen Planeten fahnden.

Erste Entdeckung eines extrasolaren Planeten vor zehn Jahren

Vor zehn Jahren wurde der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Mittlerweile weiß man von rund 170 extrasolaren Planeten. Beim Großteil davon handelt es sich allerdings um riesige Gasplaneten, etwa wie Jupiter. Das erklärt sich daraus, dass der Nachweis eines Planeten bisher nur auf indirektem Weg möglich ist, über die Messung leichter Schwankungen des Muttersterns. "Corot" (Convection Rotation et transits planetaires) kann Helligkeitsschwankungen von Sternen - wie sie etwa entstehen, wenn ein Planet vor seiner Sonne vorbeizieht - sehr exakt vermessen. Die Wissenschafter erwarten sich deshalb den Nachweis von Planeten, die nicht viel größer als die Erde sind.

Solche Helligkeitsschwankungen von Sternen entstehen auch durch ihr permanentes Ausdehnen und Schrumpfen. Aus den Messungen dieses Pulsierens mit Hilfe von "Corot" können die Astronomen auf den inneren Aufbau der Sterne rückschließen.

Grazer Datenverdichter

Das Institut für Astronomie der Universität Wien liefert in Kooperation mit dem Institut für Weltraumforschung der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Graz für "Corot" eine Elektronikeinheit zur Datenverdichtung. Diese ist notwendig, um die enormen Datenmengen, die bei der Himmelsbeobachtung durch den Satelliten entstehen, auf den für die wissenschaftliche Auswertung notwendigen Anteil zu reduzieren, der dann auf die Erde gesendet werden kann.

"Pleiades" ersetzt 20 Jahre alte "Spot"

Das aus zwei Satelliten bestehende, multinationale Programm "Pleiades" soll die fünf französischen Erdbeobachtungssatelliten "Spot" ablösen, die seit fast 20 Jahren im Einsatz stehen. Die beiden Sonden erreichen eine Auflösung von bis zu 70 Zentimeter und sollen damit ein breites Anwendungsspektrum auf dem Gebiet der optischen Erdbeobachtung sowohl im wissenschaftlichen als auch im kommerziellen Bereich abdecken.

Unter der Führung Frankreichs sind neben Österreich auch Schweden, Belgien und Spanien an dem Projekt beteiligt. Österreichs größte Weltraumtechnikfirma Austrian Aerospace liefert dafür die Schnittstellen-Elektronik des Zentralcomputers. Das Unternehmen sieht den zwei Millionen Euro schweren Auftrag als Meilenstein in dem von ihm betriebenen Aufbau der Produktlinie im Bereich sogenannter "Data Handling-Computer" für Satelliten.