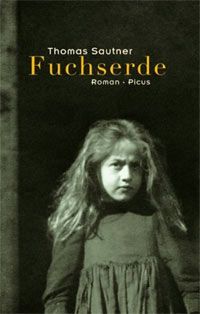

Thomas Sautner:

"Fuchserde"

€ 19,90/215 Seiten.

Picus Verlag, Wien 2006.

Der aus dem Waldviertel stammende Autor Thomas Sautner ist über den Verdacht, in seinem Debütroman Fuchserde eine ethnisch-soziale Gruppe derart zu instrumentalisieren, zunächst einmal erhaben. In etlichen Interviews referierte er mit ansteckender Begeisterung über die - zuerst aus Not, schließlich aus Überzeugung - nomadisch lebenden Jenischen, die sich ihr Brot in Berufen wie Kesselschmied, Pfannenflicker, Hausierer, Zirkusbetreiber oder Drehorgelspieler verdienten, von den Nazis ähnlich wie die Roma und Sinti hunderttausendfach ermordet wurden und nach dem Krieg - gebrochen von jahrhundertelangen schlimmen Erfahrungen - ihre eigene Herkunft vielfach verleugneten und teilweise bis heute selbst vor ihren Kindern geheim halten.

Auch sein Roman, der die Geschichte der Jenischen anhand des Schicksals zweier Familienclans exemplifiziert, beeindruckt mit einer Fülle von Kenntnissen über die hier zu Lande fast völlig unbekannten "Karner", wie die "fahrenden Leute" abwertend genannt wurden bzw. werden, und hält mit seiner Sympathie für sie an keiner Stelle hinter dem Berg. Doch was im Gespräch neugierig macht und einnehmend wirkt, wird literarisch zum Riesenproblem. Unermüdlich - und umso ermüdender für den Leser - feiert das Buch die "warmen Weisheiten" der Jenischen, "ihre starke Verbundenheit mit der Natur" und ihren "natürlichen Zugang zur Magie". Sautner lässt keine Gelegenheit aus, um die angeblich bei den Jenischen vorherrschende "natürliche Ordnung der Dinge" der entzauberten, hoffnungslos entfremdeten Lebensart der Mehrheitsbevölkerung gegenüberzustellen. Die "Gadsche", so nennen die Jenischen die "Nicht-Zigeuner", "haben sich vom Leben abgesondert und jede lebendige Fantasie in sich sterben lassen" und sind deshalb konsequenterweise zu lebenslänglicher "Sesshaft" verurteilt worden. Leider bleibt die von den Jenischen angeblich so selbstverständlich gelebte und im Roman permanent beschworene unio mystica eine bloße, letztlich sprachlose Behauptung: "Es war ein Leben voller Großartigkeiten und Magie." Oder: "Sie alle waren wahrhaftig, sie alle spürten sich." Doch kaum eine Spur von poetisch übersetzter Weltverzauberung findet sich in Fuchserde, stattdessen regiert ein schrecklich abgegriffener Jargon des eigentlichen, emphatischen Lebens oder schwer erträglicher Eso-Kitsch über "ewige Wahrheiten" in "uralten Geschichten".