Jiru: Die Leistenbruchoperation ist sicher die häufigste chirurgische Operation. Zusätzlich hat sie in den letzten 15 Jahren einen deutlichen Wandel durchgemacht.

derStandard.at: Was hat sich verändert?

Jiru: Bis vor 15 Jahren gab es eine Standardtechnik, zumindest im deutschsprachigen Raum, das war das offene Operationsverfahren nach Bassini, wo unter Spannung mit einer bestimmten Nahttechnik, der direkten Naht die Bruchlücke einfach verschlossen wurde.

derStandard.at: Warum wird diese Technik heute nicht mehr angewendet?

Jiru: Alles was unter Spannung steht, heilt nicht sehr gut. Die Franzosen haben das schon früh erkannt und versorgen schon seit den 70er Jahren große Brüche mit Kunststoffeinlagen.

derStandard.at: Und im deutschsprachigen Raum?

Jiru: Das hat sich im deutschsprachigen Raum nicht so schnell herum gesprochen. Erst die Laparoskopie hat einen unheimlichen Wandel in der Chirurgie hervorgerufen. Laparoskopische Operationen sind minimal invasive Eingriffe. Im Gegensatz zu offenen Operationstechniken sind hier nur sehr kleine Hautschnitte erforderlich.

derStandard.at: Was hat sich durch die Laparoskopie geändert?

Jiru: Die Patienten haben wenig Beschwerden nach der Operation. Nicht immer ist auf Patientenkomfort soviel Rücksicht genommen worden. Die frühere Chirurgengeneration ist zum Patienten gegangen und hat gesagt: "Sie haben das, wir machen das. Aus.! Und der Patient hat oft gar nicht gewusst, was gemacht wird.

derStandard.at: Hat sich die Kunststofftechnik der Franzosen mittlerweile auch bei uns durchgesetzt?

Jiru: 70 Prozent aller Bruchoperationen generell, aber auch speziell der Leistenbruchoperationen, werden heute mit Kunststoff gemacht.

derStandard.at: Wie kann man sich diese Kunststoffeinlage vorstellen?

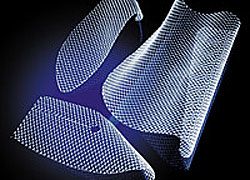

Jiru: Das ist ein Netz - ein Fasergitter - das aus Kunststoff besteht. Bei dieser "spannungsfreien" Operationstechnik wird mit dem Netz die Bruchlücke überdeckt, um das Wiederauftreten der Brüche zu verhindern. Früher hatte man relativ steife Netze mit kleinen Poren.

Für unsere laparoskopischen Operationen verwenden wir titanbeschichtete Netze. Durch die Porengröße kann sogar das normale Körpergewebe durchwachsen.

derStandard.at: Warum ist das so wichtig?

Jiru: So können Makrophagen eingedrungene Erreger "auffressen" und Infektionen verhindern. Die Angst, vor der erhöhten Infektionsgefahr durch Kunststoffnetze ist deshalb unbegründet. Unverträglichkeitsreaktionen, wie auch immer diese aussehen, gibt es nur relativ selten.

derStandard.at: Gibt es für all diese Methoden bereits Langzeitstudien zur Rezidivhäufigkeit (Wiederauftreten/Rückfall)?

Jiru: International konnte die Rezidivrate bei den Kunststoffmethoden um 30-50 Prozent gesenkt werden. Egal ob mit der offene Operationstechnik nach Liechtenstein, oder mit der laparoskopischen Technik.

derStandard.at: Wie hoch ist die Rezidivrate bei der Bassini-Technik?

Jiru: Verglichen mit den Kunststoffmethoden hat die klassische Bassinioperation weit über zehn Prozent Rezidive.

Eine andere offene Operationsmethode ohne Kunststoffnetz ist die Shouldice-Technik, die man bei Patienten unter dreißig Jahren gerne anwendet. Hier liegt die Rezidivrate bei fünf bis sieben Prozent. Laparoskopischen Operationen rezidivieren in zwei bis drei Prozent der Fälle.

derStandard.at: Wann würden Sie welche Technik empfehlen?

Jiru: Einseitige Leistenbrüche, werden bei erstmaligem Auftreten mit einer offenen Methode operiert. Meist nach der so genannten Liechtensteinmethode.

derStandard.at: Weshalb ist hier eine offene Technik der laparoskopischen vorzuziehen?

Jiru: Der Grund ist der, dass es eine relativ einfache Operation ist, die jeder Chirurg relativ rasch erlernen kann.

derStandard.at: Welche Nachteile hat die offene Technik?

Jiru: Also das ist eine relativ sichere Technik, wo auch die Patienten kaum Probleme haben.

derStandard.at: Wann würden sie die laparoskopische Technik empfehlen?

Jiru: Das laparoskopische Operieren hat die klassische Indikation, nämlich dann, wenn der Leistenbruch beiderseits auftritt und wenn schon einmal auf einer Seite ein Leistenbruch operiert wurde. Dann kommt man von der anderen Seite und arbeitet sich nicht durch fünf Schichten Narbengewebe. Da hat sich diese Methode bewährt.

derStandard.at: Wenn man jetzt die Diagnose Leistenbruch hat, sollte man dann sofort an eine Operation denken, oder sagt man da eher abwarten? Wann gibt es die medizinische Notwenigkeit?

Jiru: Die medizinische Notwendigkeit besteht dann, wenn „Einklemmungserscheinungen“ da sind.

derStandard.at: Wie äußern sich "Einklemmungserscheinungen"?

Jiru: Das merkt der Patient dadurch, dass er Schmerzen hat. Das ist interessanterweise eher bei kleineren Brüchen der Fall. Die großen Brüche bei älteren Männern, die oft bis in den Hoden hineinreichen und eine große Bruchpforte haben, machen wenig Beschwerden, sind aber kosmetisch nicht sehr schön.

Früher oder später sollte man sich seinen Leistenbruch schon operieren, da sich durch einen Hustenstoß oder Niesanfall eine Darmschlinge verklemmen kann. Die Folge kann beispielsweise ein Darmverschluss sein. Hier ist eine Notoperation erforderlich.

derStandard.at: Zu den Bauchwandbrüchen gehören auch Nabelbrüche, deren Altersgipfel bei Kleinkindern liegt.

Jiru: Ja, bei Säuglingen. Der zweite Altersgipfel liegt im höheren Alter, und geht häufig auf einen Kindheitsnabelbruch zurück, der einfach nicht versorgt worden ist. Wenn die Lücke ein bisschen größer wird, spürt man es.

derStandard.at: Wie wird hier operiert?

Jiru: Das sind, wenn man sie rechtzeitig operiert, relativ kleine Operationen, die sich dann doch mit einer direkten Naht reparieren lassen, wenn die Bruchlücke aber größer ist als drei Zentimeter, empfiehlt es sich mittlerweile auch mit Kunststoff zu versorgen.

derStandard.at: Eine dritte große Herniengruppe sind die Narbenbrüche.

Jiru: Narbenbrüche sind ein großes Thema. Vor allem bei Schnitten in der Mittellinie wie von Darm - oder Magenoperationen. Die Mittellinie ist sehr empfindlich gegenüber Spannung. Deshalb ist man in den letzten Jahren wieder auf dem Weg zurück zu einem queren Schnitt, obwohl man da mehr Muskeln durchtrennt. Da es für die Patienten vom Schmerzcharakter angenehmer ist und weniger Narbenbrüche entstehen.

derStandard.at: Wieviel Prozent der Mittellinienschnitte werden zu Narbenbrüchen?

Jiru: Schätzungsweise 20-30 Prozent aller Mittellinienschnitte bilden früher oder später einen Narbenbruch aus. Werden diese mit direkter Naht oder übereinander gelegt doppelt vernäht (Mayo Technik) kommt man auf Rezidivraten von 50,60 Prozent. Das haben wir selbst nicht glauben können.

derStandard.at: Wie reagieren die Chirurgen auf diese erschreckenden Ergebnisse?

Jiru: Das ist ein Grund, wieso nach Möglichkeit mit Kunststoff versorgt werden sollte. Mit der offenen Technik, der sogenannten Rives-Technik wird hinter das Bauchdeckenfell ein großes Kunststoffnetz einlegt. Das sind oft Netze, die 20 mal 30 cm groß sind.

derStandard.at: Eine Sonderstellung nimmt für den Chirurgen der Zwerchfellbruch ein. Warum?

Jiru: Der Zwerchfellbruch ist insofern eine Sonderstellung, weil man ihn erstens nicht von außen sieht und weil er zweitens immer mit Störungen des Magens "vergesellschaftet" wird. Das klassische Bild ist der Zwerchfellbruch, der zu einer Refluxerkrankung führt.

derStandard.at: Was heißt das?

Jiru: Der Zwerchfellbruch muss im Gegensatz zu den anderen Brüchen nicht unbedingt operativ versorgen werden. Es sei denn es gibt Beschwerden.

derStandard.at: Sind Zwerchfelloperationen häufig?

Jiru: 80 Prozent aller über Sechzigjährigen haben in irgendeiner Form einen Zwerchfellbruch, aber nur bei zehn Prozent macht das wirklich solche Beschwerden.

derStandard.at: Welche Operationsmethode ist beim Zwerchfellbruch empfehlenswert?

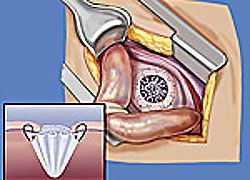

Jiru: Die klassische Operation derzeit ist sicher die laparoskopische Operation des Zwerchfellbruchs. Wobei einerseits die Zwerchfellschenkel wieder vernäht werden, andererseits die Speiseröhre in den Bauchraum hinuntergezogen wird, wo sie hingehört. Zusätzlich wird eine Manschette aus dem Magenfundus, also aus dem Anfangsteils des Magens gebildet, um spätere Schluckbeschwerden zu vermeiden.

derStandard.at: Wie erfolgreich ist diese Methode?

Jiru: In geübten Händen macht sie wenig Probleme und der Reflux ist weg. Aber es gibt doch Patienten, die danach noch Schluckbeschwerden haben.

derStandard.at: Werden bei Zwerchfelloperationen ebenfalls Kunststoff - Netze eingesetzt?

Jiru: Der Kunststoff hat da keinen Platz, da gibt es nur Probleme. Es gibt wohl erste Versuche, große Zwerchfelllücken mit Kunststoff zu decken, das hat sich bis jetzt aber nicht bewährt und ist eine sehr heikle Sache.

derStandard.at: Wie finde ich für eine Hernienoperation den geeigneten Chirurgen?

Jiru: Alles was man oft macht, macht man besser. Das zieht sich durch die gesamte Medizin. Gerade wenn es um laparoskopische Operationen geht, braucht man eher jemanden, der Erfahrung hat.

derStandard.at: Wie lange muss man für eine Hernienoperation stationär aufgenommen werden?

Jiru: Viele Bruchoperationen könnten eigentlich tagesklinisch ambulant durchgeführt werden. Im angloamerikanischen Raum wird ein Gutteil aller Bruchoperationen - außer die großen Narbenbrüche - in Lokalanästhesie durchgeführt.

Das lässt aber unser Verrechnungssystem nicht zu. Die Patienten müssen mindestens vier Tage im Krankenhaus sein, sonst gibt es Abzüge vom LKF (Anmerkung: Leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung).

derStandard.at: Warum ist das so?

Es gibt eine Mindestaufenthaltsdauer für Patienten im Spital. Die Chirurgengesellschaft versucht für viele chirurgische Erkrankungen diese Verweildauer in Verhandlungen herabzusenken. Das ist aber noch nicht passiert.

derStandard.at: Abgesehen von den Kosten, welche Patientenvorteile hätte eine kürzere Verweildauer?