Erdbeben können aus unterschiedlichen Gründen auftreten, ihre Folgen sind mit den Ursachen eng verwoben. Die stärksten Beben entstehen bei Verschiebungen zwischen kontinentalen und ozeanischen Erdplatten am Meeresgrund. Diese sogenannten Megathrust- oder Megaschub-Erdbeben bergen allein schon wegen ihres Entstehungsorts das Potenzial für gefährliche Tsunamis.

Da der Meeresboden für Messungen nur schwer zugänglich ist, sind die Folgen der Seebeben bisher kaum verstanden. Einem internationalen Forschungsteam ist es nun dennoch gelungen, mithilfe neuer Technologien in einem Seebebengebiet vor Alaska erstmals zentimetergenaue Untersuchungen durchzuführen.

Das Beben in der Nähe der Chignik Lagoon, Alaska, am 28. Juli 2021 ereignete sich 32 Kilometer unter dem Meeresboden und war mit einer Magnitude von 8,2 das siebstärkste Erdbeben in der Geschichte der USA. Die Erschütterungen ereigneten sich, weil die ozeanische Pazifikplatte unter die kontinentale Nordamerikaplatte gleitet und dadurch einen enormen Schub verursacht.

Enormes Zerstörungspotenzial

Die Schäden des Bebens vor Ort hielten sich in der dünn besiedelten Region zwar in Grenzen, generell jedoch haben solche Megathrust-Erdbeben in der sogenannten Subduktionszone ein enormes Zerstörungspotenzial. In diesen Zonen treffen ozeanische und kontinentale tektonische Platten aufeinander und lösen dabei mitunter auch mächtige Wellen aus. Diese sind am Entstehungsort zwar noch nicht sehr hoch, können aber Stunden später und viele 100 oder 1.000 Kilometer entfernt als katastrophaler Tsunami auf die Küsten treffen und viele Menschenleben gefährden.

Trotz der Dimension dieser Naturgefahren sind die relevanten physikalischen Prozesse, die bei Megathrust-Edbeben eine Rolle spielen, noch immer nur in begrenztem Maße verstanden. Daher ist es schwierig, die räumlich-zeitliche Entwicklung der gekoppelten Erdbeben- und Tsunamigefahr in Subduktionszonen abzuschätzen. Um die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beben einen Tsunami auslöst, besser prognostizieren zu können, untersuchte eine Gruppe um Benjamin Brooks vom United States Geological Survey (USGS) kurz vor und etwa zweieinhalb Monate nach dem Chignik-Beben den Meeresboden vor Alaska.

Hilfreiche Schwimmer

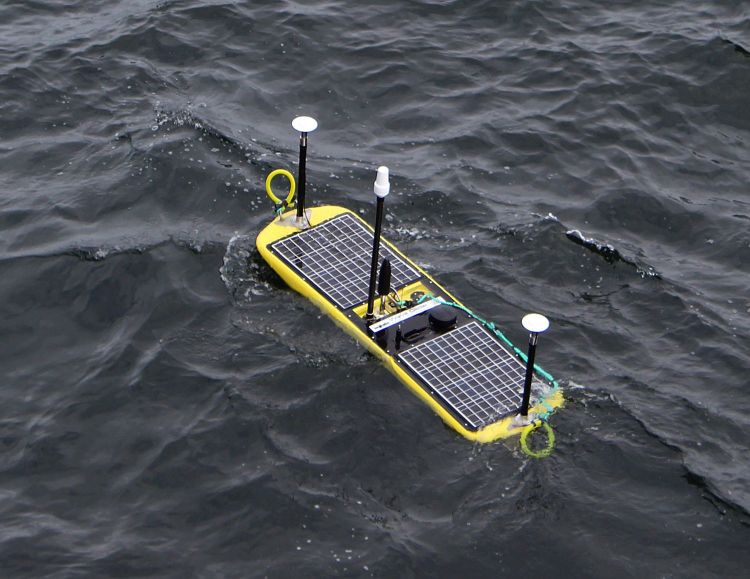

Für ihre im Fachjournal "Science Advances" veröffentlichten Messungen nutzten die Forschenden neben den Daten des globalen Navigationssatellitensystems (GNSS) auch Sensordaten eines akustischen Ortungssystems. Eine Schlüsselrolle spielten autonome Oberwasserfahrzeuge (Wave Glider), an deren Entwicklung James Foster von der Universität Stuttgart beteiligt war.

Die moderne Technologie erlaubte zentimetergenaue Messungen der Verschiebungen in den Subduktionszonen und lieferte damit ein präzises Bild der komplizierten Gleitprozesse und Verwerfungen. Besonderes Augenmerk war auf die flachen Abschnitte der Gleitzonen gerichtet, da diese entscheidend dafür sind, ob es zu einem Tsunami kommt oder nicht.

Messungen in bis zu 2.000 Metern Tiefe

Die Untersuchungen zeigten unter anderem eine kumulative horizontale Verschiebung von 1,4 Metern während und nach dem Beben in 60 Kilometern Entfernung von der Megathrust-Front. Die Analysen zeigten überdies, dass sich nach zweieinhalb Monaten die flacheren und tieferen Regionen ausgeglichen hatten. Dies würde bedeuten, so die Forschenden, dass ihr Potenzial für Tsunamis nun nicht höher ist als vor dem Erdbeben.

Die Messungen wurden in einer Wassertiefe von 1.000 bis 2.000 Metern durchgeführt. "Noch besser wäre es, wenn wir Messungen in 3.000 bis 4.000 Metern Wassertiefe direkt über dem flachsten Teil des Verwerfungssystems vornehmen könnten", sagt Foster. Die derzeit auf dem Meeresboden eingesetzten geodätischen Systeme können jedoch in diesen Tiefen nicht eingesetzt werden. (red, 8.6.2023)