Es war eine finstere, mondlose Nacht – und das mit über 500 Flüchtlingen und Migranten vollgepferchte, knapp 20 Meter lange Fischerschiff war schon fast am Ziel: Noch etwa eine Seemeile trennte das Gefährt von der Isola dei Conigli, der bei Touristen beliebten Haseninsel vor Lampedusa.

Um 3.15 Uhr erblickte einer der Schlepper die Positionslichter eines anderen Schiffs, das er für ein Rettungsboot der italienischen Küstenwache hielt. Um auf sich aufmerksam zu machen, zündete er eine Decke an – dabei geriet ausgelaufener Schiffsdiesel in Brand, worauf sich das Feuer auf dem hölzernen Schiff schnell ausbreitete.

Die Flüchtlinge und Migranten an Bord gerieten in Panik und rannten auf die andere Seite des Schiffs, woraufhin dieses kenterte. 368 Menschen verbrannten oder ertranken; 155 Passagiere überlebten die Tragödie, indem sie entweder an Land schwimmen oder noch rechtzeitig aus den Fluten gerettet werden konnten.

Opfer vor allem aus Eritrea

Das Flüchtlingsboot war von der libyschen Küste aus in See gestochen. An Bord befanden sich fast ausschließlich Geflüchtete aus Eritrea: Männer, Frauen und auch viele Kinder. Einer der Überlebenden war Joseph Gurja. Er hörte die verzweifelten Schreie seiner Weggefährten, die im Gegensatz zu ihm nicht schwimmen konnten und zu Dutzenden vor seinen Augen vom nachtschwarzen Meer verschluckt wurden. "Ich kann ihre Blicke bis heute nicht vergessen", erzählte er in diesen Tagen der Zeitung La Stampa.

Gurja lebt heute 3500 Kilometer vom Ort der Tragödie entfernt im norwegischen Trondheim, wo er Asyl erhalten hat und als Chauffeur arbeitet. Zum zehnten Jahrestag des Unglücks kehrt er, zusammen mit anderen Überlebenden, nach Lampedusa zurück, um der Toten vom 3. Oktober 2013 zu gedenken.

Schon vor dem Drama bei der Isola dei Conigli hatten Zehntausende von Flüchtlingen und Migranten ihre Reise der Hoffnung über das Mittelmeer mit dem Leben bezahlt. Dennoch war der 3. Oktober aufgrund der hohen Zahl der Opfer eine Zäsur: Die Staatskanzleien in ganz Europa zeigten sich erschüttert und gelobten, dass sich solche Dramen nie mehr wiederholen dürften.

Doch es dauerte nur eine Woche, bis bei einem neuen Schiffsunglück 268 Syrerinnen und Syrer den Tod fanden. Die damalige italienische Regierung unter dem Sozialdemokraten Enrico Letta rief kurz danach die Operation Mare Nostrum ins Leben – die größte Seerettungsoperation, die Europa bis dahin je gesehen hatte. Das Einsatzgebiet der italienischen Küstenwacheschiffe wurde bis vor die libyschen Küstengewässer ausgeweitet; unterstützt wurden sie von Aufklärungsflugzeugen der Luftwaffe. Insgesamt wurden im Rahmen von Mare Nostrum über 160.000 Menschen gerettet.

NGO-Schiffe im Visier

Die Aktion kostete den italienischen Staat jeden Tag 300.000 Euro – und so wurde Mare Nostrum später von den europäischen Operationen Triton und schließlich Sophia abgelöst. Doch der humanitäre Elan erlahmte zusehends. Die staatlichen Rettungsboote und erst recht die privaten NGO-Schiffe wurden von Kritikern schon wenige Monate nach der Tragödie von Lampedusa als "Meerestaxis" bezeichnet und deren Crews als "Komplizen der Schlepperbanden" diffamiert.

Besonders umstritten waren die Rettungsaktionen nicht zuletzt in Italien – was in erster Linie daran liegt, dass sowohl die europäischen als auch die privaten Retter darauf bestehen, dass die geretteten Flüchtlinge und Migranten immer von Italien aufgenommen werden. Die letzte europäische Rettungsoperation – Sophia – wurde deswegen auf Druck von Rom Ende 2018 eingestellt.

Planloses Europa

Seit dem Drama von Lampedusa ist Europa bezüglich einer gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik keinen Schritt weiter gekommen: Es existiert kein Konzept für eine gemeinsame europäische Seenotrettung, die Dublin-Reform ist seit Jahren blockiert, und von einem solidarischen Verteilschlüssel für die ankommenden Menschen ist schon gar nichts zu sehen.

"Es sind zehn Jahre vergangen, und nichts hat sich verändert", betont Tareke Brhane, der Präsident des "Comitato 3 Ottobre", das auf Lampedusa in diesen Tagen die Gedenkfeiern für die Tragödie organisiert. Noch immer sei die Situation der Menschen auf dem Mittelmeer dramatisch, noch immer gehe das Sterben weiter.

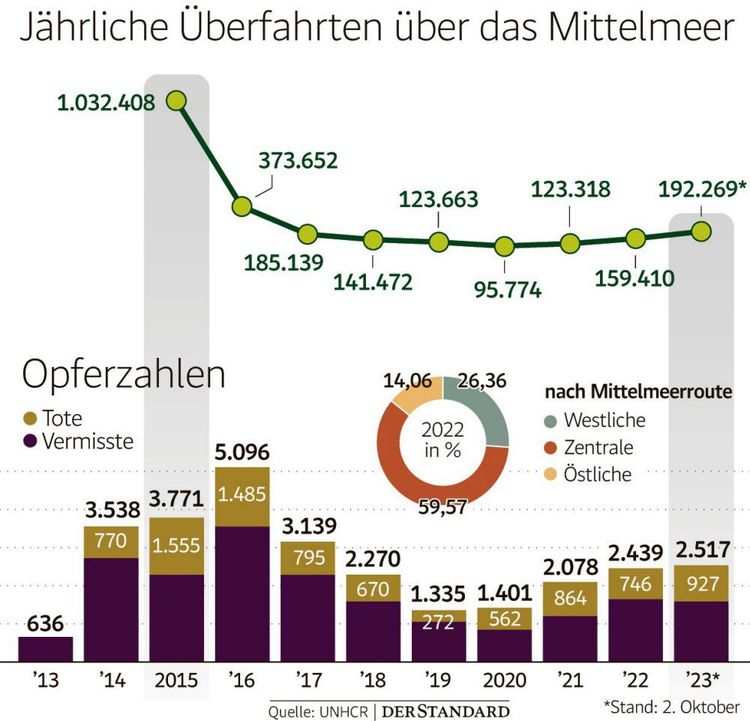

Mehr als 28.000 Geflüchtete und Migranten sind seit dem 3. Oktober 2013 laut Uno im Mittelmeer ertrunken (siehe Grafik). Das sind fast sieben pro Tag – die tausenden Namenlosen, die in keiner offiziellen Todesstatistik erscheinen, sind dabei nicht mitgezählt. (Dominik Straub, 3.10.2023)