Im Gespräch mit Martin Putschögl erweist sich der "reale" Egyd Gstättner jedenfalls quicklebendig; er erklärt, warum der so genannte "Jahrhundertherbst der österreichischen Literatur" seiner Ansicht nach aber schon bald wieder "mausetot" sein wird, wie sein vor fünf Jahren erlittener Herzinfarkt sein Leben und Schreiben verändert hat, und warum Bücher im "poetischen Kapitalismus" wie "Zahnpasta und Schleckeis" verkauft werden.

derStandard.at: Herr Gstättner, Ihr aktueller Erzählband hat ein – wenn man so will – sehr moralisches Ende, indem ihre literarische Gemahlin klagt, dass es auf die Gesellschaft zurückfällt, wenn die Schriftsteller nicht genug beachtet werden.

Gstättner: Ja, genau. Es sind alle Geschichten in dem Buch für mich wichtig, aber am wichtigsten ist wohl die letzte, die von der ganzen Branche handelt (Anm.: Gstättners Eröffnungsrede zur Klagenfurter Buchmesse im Vorjahr). Ich denke, in der ganzen Zeit, in der ich jetzt "dabei" bin – sagen wir: in den letzten zwanzig Jahren – hat sich vieles grundlegend verändert, und nicht zum Besseren. Ich habe nach dem Tod von Thomas Bernhard einen Essay geschrieben, der den "poetischen Kapitalismus" behandelt hat, und wie es nach Bernhard weitergehen kann. Das war damals als Satire angelegt, und hat auch viel Gelächter hervorgerufen. Nur: Heute würde niemand mehr darüber lachen, denn es ist einfach die Realität.

Geistesprodukte wie Bücher werden entweder nicht mehr wahrgenommen, kommen nicht mehr vor, oder werden verkauft wie Zahnpasta oder Schleckeis: zum schnellen Verzehr bestimmt. Sie unterliegen den selben Mechanismen wie das ganze geistlose Zeug, und es fällt schon niemandem mehr auf. Ich habe mir heute ein Buch gekauft, Urs Widmers "Der Geliebte der Mutter". Auf der Rückseite steht ein Satz von Elke Heidenreich: "Ein grandioses kleines Buch, verpassen Sie es bitte nicht!" Was mir beim Lesen dieses Satzes auffällt: Er soll flott sein, er soll lässig sein, gut klingen – und sie behandelt dieses Buch wie einen Zug. Und das ist sprechend: Weil der Zug ist weg, wenn man ihn verpasst. Ein Buch ist aber das, was bleiben soll. Was über den Tag hinaus gilt, Geschichte stiftet. Wenn man sich den ganzen Markt heute aber anschaut, dann spielt's das nicht mehr.

derStandard.at: Was ist aber dann mit dem so genannten "Jahrhundertherbst der österreichichen Literatur", den Bestsellerlisten, die seit längerer Zeit voll sind mit österreichischen Autoren...?

Gstättner: Ich habe so den Eindruck, dass der "Jahrhundertherbst der österreichischen Literatur" nur ein Schlagwort des Marktes ist, um zu verkaufen. Das Wort "Jahrhundert" gibt's in jeder Branche, das ist extrem inflationär. Wir haben bis jetzt noch nie Jahrhundertherbste der österreichischen Literatur gehabt, aber sehr, sehr viel gute Literatur, die sich verankert hat und geblieben ist. Ich wage zu behaupten: Von diesem "Jahrhundertherbst der österreichischen Literatur" wird praktisch nichts übrig bleiben. Und das spricht bitte nicht gegen die Autoren: Ich finde z.B. das, was der Thomas Glavinic macht, erstklassig. Das schaut so leicht aus, ist aber sauschwer, und das hat meinen größten Respekt. Es ist auch jedes zweite Schirennen ein Jahrhundertrennen und jedes lächerliche Fußballspiel ist ein Jahrhundertspiel. Und genauso haben wir jetzt einen Jahrhundertherbst. Aber schon im Frühjahr ist dieser Jahrhundertherbst mausetot, und sie werden die Produkte dieses Jahrhundertherbstes nächstes oder übernächstes Jahr in der Buchhandlung nicht mehr finden. Der Buchhändler gibt das, was er nicht verkauft hat, dem Vertreter zurück und sagt: "Schleich dich damit."

derStandard.at: Weil Sie Glavinic erwähnt haben: Auch in Ihrem Buch kommen ja einige andere Autoren vor, wie Gert Jonke oder Alois Brandstetter. Ist das so eine Modeerscheinung, dass die Autoren über ihre Autoren-Freunde schreiben?

Gstättner: Am glaubhaftesten und stimmigsten schreibt man eben, wenn man über seine Lebenswelt schreibt. Und wenn man sich in der Szene bewegt – ich meine, ich bin eh kein Szenehirsch, aber auch wenn du dich nur am Rand drin bewegst und du kennst die Leute, und sie kommen dort vor, dann kommen sie halt in den Büchern auch vor. So wie meine Frau oder mein Hund, oder was immer. Hund habe ich keinen, jetzt haben wir einen Hasen, also kommt in meinem nächsten Buch vielleicht ein Hase vor.

derStandard.at: Ist das nicht Ausdruck dessen, dass die Autoren heute mehr über ihr reales Privatleben preisgeben?

Gstättner: Die Autoren haben früher auch schon immer übereinander geschrieben – nur ist das halt nicht immer gleich veröffentlicht worden. Von Arthur Schnitzler über Thomas Mann bis zu Robert Musil wimmelt es von Aufsätzen über Kollegen, Urteile, Begegnungen, Beschreibungen – es ist eben das meiste nur posthum veröffentlicht worden, weil es Tagebücher waren.

derStandard.at: Eben: Keine Romane oder Erzählungen...

Gstättner: Naja, was ist ein Roman? Ein Roman ist ein schriftliches Druckwerk über mehr als 200 Seiten – mehr kann man das eh nicht eingrenzen. Wenn das neue Buch von Thomas Glavinic nicht als Roman firmieren würde, sondern als Tagebuch – was es genauso ist, und ich meine das nicht abwertend – dann verkauft er nur die Hälfte. Deswegen heißt es "Roman".

Bis vor fünf Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass es so etwas wie eine "Shortlist" oder "Longlist" gegeben hätte und das so knallhart als Marketinginstrument eingesetzt wird, so wie beim Song Contest. Das ist eine Erscheinung, die mit dem poetischen Kapitalismus kommt. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Es dient natürlich zum "Shooten". Aber die Gegenbewegung, die dann nicht mehr öffentlich passiert, ist leider das "Downhillen", wenn ich so sagen darf; das Abstürzen. Ich glaube, dass das für die einzelne Person sehr schwer zu verkraften ist: Wenn man jetzt den Trubel erlebt und bald als selbstverständlich empfindet, und das Nachfolgeprodukt ist dann vielleicht genau so gut, nur die Mechanismen greifen nicht mehr so – dass man dann völlig ratlos ist und nicht weiß, warum man plötzlich nicht mehr das ist, was man vor einer Saison war.

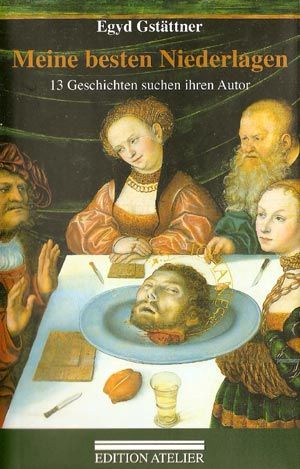

derStandard.at: In der "Rahmenhandlung" von "Meine besten Niederlagen" geht es darum, dass Sie selbst – oder vielmehr Ihr literarisches "Ich" – verschwinden. Ein Herr Inspektor Sichalich macht sich auf die Suche nach Ihnen und spricht mit Ihrer Frau und findet auf Ihrem verlassenen Schreibtisch 13 neue Erzählungen, durch deren Lektüre er sich Aufschluss über Ihr Schicksal erhofft. Durfte die reale Frau Gstättner eigentlich mitreden, was die "Frau Gstättner" im Buch zum Inspektor sagt?

Gstättner: Nein. Ich bin ja ein auktorialer Erzähler, und meine Figuren haben da kein Mitspracherecht. Die müssen schon das sagen, was ich ihnen in den Mund lege. Es gibt eine real existierende Person dieses Namens, die hat die Fahnen gelesen – aber das tut sie immer, weil sie orthografisch firmer ist als ich.

Damit muss sie leben, und damit müssen viele andere Menschen auch leben, die in meinen Büchern vorkommen. Es steckt ja meistens ein realer Mensch hinter einer Figur, teilweise auch zwei Menschen in einer Figur - zwar immer zu Kunstfiguren um –und hochgebaut -, aber mit dem Beschriebenwerden muss meine Umwelt leben.

(Teil 2)

derStandard.at: In der Erzählung "Die Entzauberung des Zauberbergs" beschreiben Sie Ihre Erlebnisse in einer Reha-Klinik nach Ihrem Herzinfarkt vor fünf Jahren. Sind die großteils genau so passiert, wie beschrieben?

Gstättner: Naja, es ist natürlich immer ein Prozess des Auswählens. Was Sie jetzt in der Hand haben, ist Papier, ist Druckerschwärze, konzentriertes, zu Buchstaben kondensiertes, gepresstes Leben sozusagen. Wer schreibt, wählt aus, sondiert, lässt weg – ob's wirklich so war, weiß ich nicht. Wenn man Personen fragen würde, die darin vorkommen, würden viele vermutlich auch sagen: "So war's aber nicht!" Ich hab's halt so erlebt.

derStandard.at: Auch die erbosten Leser-Reaktionen – von denen "Frau Gstättner" im Buch berichtet – die Sie ereilt haben, nachdem die Geschichte zu Weihnachten in der "Presse" abgedruckt worden war, sind vermutlich keine Erfindung?

Gstättner: Die waren real, ja. Und die hab ich im Buch auch eher noch verharmlost.

derStandard.at: Hat Sie das sehr getroffen?

Gstättner: Naja, man wird abgebrühter. Ich lese eigentlich kaum mehr Kritiken, und Leserbriefe auch nicht. Obwohl die Kritiken, wie ich gehört habe, gerade in den letzten Jahren, sehr gut bis ausgezeichnet sind. Ich lese sie aber deswegen nicht, weil: Wenn ich das Gute nicht lese, habe ich auch keine Verpflichtung, das Schlechte zu lesen. Und es bringt ja auch nichts: Was geschrieben ist, ist geschrieben – und ich werd's aufgrund eines Zurufs nicht mehr ändern. Das ginge schon rein technisch nicht. Wenn das ganze Postfach überquillt aufgrund einer Geschichte, das berührt einen natürlich schon. Unangenehm. Aber das gehört dazu.

derStandard.at: Wie hat Sie der Herzinfarkt in Ihrem Schreiben beeinflusst?

Gstättner: So etwas ändert das Leben von Grund auf, weil man gewisse Selbstverständlichkeiten verliert, wenn man immer zwischen Leben und Tod steht. Und das kann man nie ganz vergessen. Bei mir kommt hinzu, dass das in der Fremde passiert ist – in Spanien, in Salamanca, wo man nicht Deutsch und nicht Englisch kann und nichts. Eine sehr schöne Stadt zwar, aber leider halt dort, wo sich Don Quijote und Sancho Pansa "Gute Nacht" sagen. Das Gefühl der Ausgeliefertheit ist dann noch ärger, wenn man sich nicht verständigen kann. Und daraus resultierend hat sich bei mir eine große Reiseangst entwickelt. Andererseits reise ich aber sehr gern, und jedes neue Land ist ein kleiner persönlicher Triumph. Also man ist immer in einer fürchterlichen Zerrissenheit. Ich fühle mich seitdem zuhause eingesperrt und festgenagelt. Auf der anderen Seite habe ich die ärgsten Widerstände, meine engste Umgebung zu verlassen.

derStandard.at: Glauben Sie, dass Sie das Erlebnis mit dem Herzinfarkt auch in irgend einer Weise literarisch weitergebracht hat?

Gstättner: Literatur heißt für mich, Katastrophen – und mein Herzinfarkt war eine persönliche Katastrophe – nutzbar zu machen bzw. Niederlagen nutzbar zu machen. Mir ist irgendwann einmal aufgefallen, dass in der Gesellschaft immer alles als perfekt dargestellt wird und alle reden über ihre Siege und Triumphe, und seien sie auch noch so klein. Niemand redet aber über seine Niederlagen. Das ist alles sehr unglaubwürdig. Und da denke ich mir: Vielleicht ist es das bessere Lebenskonzept, einfach von seinen Niederlagen zu reden – also nicht larmoyant und wehklägerisch, zumindest nicht über einen gewissen Grad hinaus. Ich glaube, Niederlagen sind viel unterhaltsamer als Siege. Und auch besser zu analysieren. Ich sehe gerade, dass es in Österreich irrsinnig viele Analytiker gibt, die Niederlagen analysieren können – hoffentlich fangen wir nicht zu siegen an, weil das macht einen stumm. (Interview: Martin Putschögl, derStandard.at, 12.11.2007)