Datenmaterial, das unterschiedlich alt und deshalb schlecht vergleichbar ist, 23 völlig verschiedene Indikatoren, die jedoch bei der Bewertung gleich stark gewichtet werden – die Liste der Kritikpunkte am European Innovation Scoreboard (EIS) ist lang, bekannt und vor allem berechtigt. Berechtigt war sie freilich auch, als das EIS noch Anlass zu Polit-Jubel gab, weil Österreich eine Aufholjagd hingelegt und sensationell gut abschnitten hatte.

Als schlecht oder gar überflüssig befindet Gerhard Streicher von Joanneum Research, der mit seinen Kollegen Andreas Schibany und Helmut Gassler „Nutzen und Nachteil indikatorgeleiteter Länderrankings“ erforscht hat, das EIS trotzdem nicht: „Es gewinnt, wie alle Länderrankings, über den Zeitablauf an Aussagekraft.“ Und dazu sei das erstmals 2001 publizierte EIS einfach noch zu jung. Auch zum „Naming and Shaming“ sei das im Zuge des Lissabon-Prozesses entwickelte Ranking brauchbar. Denn auf europäischer Ebene könne der Innovationsanzeiger durchaus ein Indikator sein, um Politik zu machen, um Vorbilder und Nachzügler auszuschildern – und Druck auf die Mitgliedsländer auszuüben, ihre Politik in eine bestimmte Richtung zu ändern.

Wozu das EIS laut Streicher eher nicht taugt: Um die Stärken und Schwächen im Innovationssystem einzelner Volkswirtschaften darzulegen oder abzuleiten, „weil alle 23 Indikatoren wohl gleich gewichtet werden, für die Beurteilung der Performance eines Landes aber nicht gleich wichtig sind“.

Ein Beispiel: Österreich hat einen relativ hohen Anteil an Jugendlichen mit Sekundär-Abschluss, aber relativ wenige mit einem Hochschulabschluss. Diese beiden Werte seien gut und schlecht zugleich, führt Streicher aus, weil sich darin das Mittelmaß ausdrücke, in dem Österreich eine Art Weltmeister ist: Einerseits fallen aus dem Bildungssystem relativ wenige Jugendliche „heraus“ (denn die meisten haben irgendeinen Abschluss), andererseits bringt das Bildungssystem zu wenige Hochschulabsolventen hervor (was regelmäßig den Unis angelastet wird).

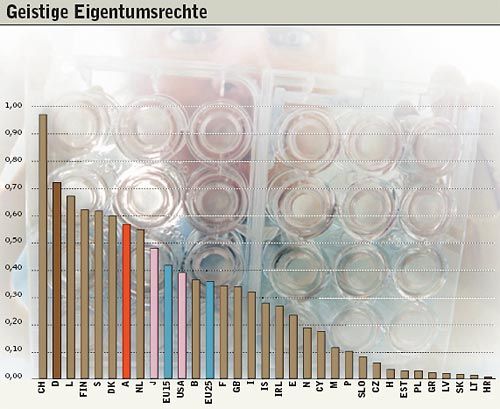

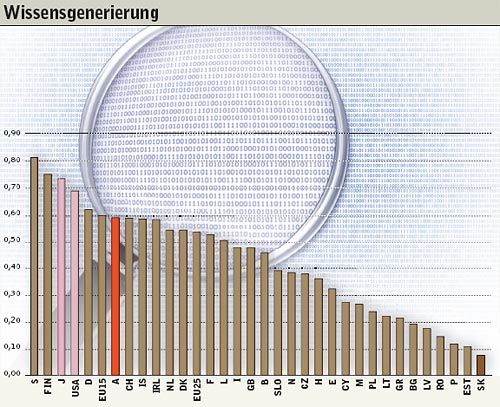

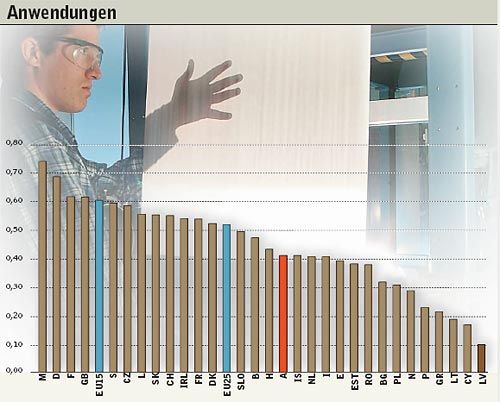

Errechnet werden sehr unterschiedliche Indikatoren, die mit Innovation sowie Forschung & Entwicklung im Speziellen prinzipiell nichts zu tun haben: Die Zahl der Patentanmeldungen, Anteil an Uni-Abschlüssen, Ausgaben für F&E durch den Staat, F-&-E-Ausgaben durch die Wirtschaft, F-&-E-Ausgaben gesamt, Zahl der Breitbandanschlüsse, Verfügbarkeit von Risiko-Kapital, Zahl der Unternehmensgründungen und auch die Ergebnisse der Unternehmensbefragung „Community Innovation Survey“ (CIS).

Gutes Mittelfeld

Österreich hat sich in den EU-Vergleichen seit 2002 stets im Mittelfeld, um Platz zehn positioniert. 2005 gab es kurzen Jubel über eine schlagartige Verbesserung auf Platz fünf, ein Jahr später folgte der Rückfall auf Platz neun.

Genau diese erratischen Ausschläge– warum Österreich 2005 extrem gut dastand, war ebenso wenig nachvollziebar wie der Rückfall 2006 – sind es auch, die den Joanneum-Innovationsexperten beim EI zu schaffen machen. Kurzfristige Trends abzuleiten ist laut Streicher sinnlos, weil letztlich aus einer Vielzahl an Parametern eine einzige Zahl errechnet werde, die medial auch noch viel Beachtung erfahre, über Schwächen oder Verbesserungspotenziale der Innovationsleistung in einem Land kaum etwas aussage.

Von fünf auf neun

„Eine Verschlechterung von fünf auf neun bedeutet nicht zwangsläufig die Verschlechterung eines Landes, sondern eine Veränderung des Rankings“, klärt Schibany auf. Die kurzzeitige Verbesserung Österreichs im Jahr 2005 beispielsweise sei überhaupt ein Artefakt gewesen.

Derartige Phänomene können entstehen, weil nicht alle Länder pünktlich vergleichbare Zahlen zur Verfügung stellen können. Viele Parameter werden daher mehr oder weniger geschätzt. Das trifft beispielsweise auf Österreich zu, wo die F-&-E-Ausgaben jährlich auf Basis der Budgetplanung geschätzt und erst nachträglich anhand des tatsächlichen Budgetvollzugs errechnet werden. So kamen die Joanneum-Studienautoren auch zu dem Schluss, dass es 2005 für Österreich weder eine Verbesserung noch einen anschließenden Absturz gab.