Robert Charles Wilson: "Chronos"

Broschiert, 396 Seiten, € 9,20, Heyne 2008.

... nicht zu verwechseln mit "Die Chronolithen" aus der seit 2004 im Corporate Design erscheinenden Wilson-Reihe im Heyne-Verlag. "Chronos" ist der bislang weiteste Rückgriff auf Frühwerke des Kanadiers: 1991 als "A Bridge of Years" veröffentlicht und drei Jahre später schon einmal auf Deutsch erschienen ("Bis ans Ende aller Zeit", Goldmann). Auch in dieser Geschichte wird an der Weltuhr gedreht, wenngleich auf gänzlich andere Weise.

Tom Winter ist 30, von seiner Frau verlassen, von der Firma gefeuert und in ständiger Gefahr wieder zur Flasche zu greifen. In seinem Geburtsstädtchen Belltower an der Nordwestküste der USA versucht er einen Neuanfang und kauft sich ein seit langem leerstehendes Haus. Doch in dem tun sich seltsame Dinge: Schmutziges Geschirr spült sich selbst, Zerbrochenes wird repariert. Winter entdeckt eine Armada kleiner Maschinen, die das Haus in Schuss halten, welches den Zugang zu einem Zeittunnel bildet. Aus dem gelangt Tom auf den - so sein erster Eindruck - Planeten der Hüte, genauer gesagt: ins Jahr 1962. Eine Zeit relativer Sicherheit, die Tom genau das Gefühl von Ruhe und Geborgenheit gibt, das er sucht. Er beschließt sich in der Vergangenheit niederzulassen - ohne zu ahnen, dass noch andere den Tunnel benutzen.

Wilson verzichtet auf die für ihn so typische Schaffung eines Rätsels, indem er bereits im Prolog die Bedeutung des Hauses schildert: Ein "Zeitreisender" aus dem 22. Jahrhundert fungiert als Hauswart, bis er von einem desertierten Soldaten aus der näheren Zukunft erschossen wird und der Tunnel brachliegt. (Vielleicht wollte Wilson so vermeiden, dass die LeserInnen in den ersten Kapiteln Genre-verfehlende Assoziationen zu Heinzelmännchen oder Elfen bekommen.) "Chronos" unterscheidet sich aber noch deutlicher von späteren Werken: "Blind Lake" ("Quarantäne"), "Spin", "Darwinia" und die "Chronolithen" transportieren allesamt eine globale Vision: Ein großes Ereignis, das die Weiterentwicklung der gesamten Menschheit betrifft - nicht unbedingt eine Veränderung zum Schlechten, aber immer eine zum Notwendigen. "Chronos" wirkt im Vergleich dazu geradezu harmlos und konzentriert sich ganz auf die Wünsche und Ziele der ProtagonistInnen.

Zwei wichtige Wesenszüge, die Robert Charles Wilson zum legitimen Erben Arthur C. Clarkes gemacht haben, fehlen hier also noch: Die visionäre Kraft und das genaue Eingehen auf wissenschaftliche Phänomene (sowohl die Zeitreise-Technologie als auch die Mikro-Maschinen bleiben in "Chronos" relativ vage abgehandelt). Ein dritter Zug ist aber bereits vorhanden und zeigt sich am deutlichsten in der Figur Billy Gargullos - eben jenes Soldaten aus dem 21. Jahrhundert. Er wurde für die Bürgerkriege der klimagewandelten Welt zwangsrekrutiert, zum Eunuchen gemacht und ist von seiner kybernetischen Rüstung körperlich abhängig wie ein Drogensüchtiger. Zum Serienmörder wurde er nur, weil die Rüstung ihn durch hormonelle Beeinflussung dazu zwingt - er selbst ist ein armes Schwein. Und Wilson eben ein unerschütterlicher Humanist.

Wolfgang Jeschke: "Das Cusanus-Spiel"

Broschiert, 703 Seiten, € 13,40, Droemer Knaur 2008.

Mitte des 21. Jahrhunderts wird die junge Botanikerin Domenica Ligrina im Auftrag des Papstes auf eine Zeitreise ins 15. Jahrhundert geschickt, um Pflanzenproben für die Revitalisierung des plutoniumverseuchten Deutschlands zu sammeln. - So könnte man die Handlung in aller Kürze umreißen, doch ist Jeschkes Buch nicht umsonst nach dem vom Kirchenlehrer Nicolaus Cusanus entwickelten Globoule-Spiel benannt. Dessen Hauptcharakteristikum: Auf direktem Wege erreicht man niemals das Ziel.

Man merkt Jeschke an, dass ihm als jahrzehntelangem Herausgeber der Science-Fiction-Reihe im Heyne-Verlag ganze Generationen gesellschaftlicher Dystopien (heute leider ein schwer vernachlässigtes Genre) durch die Hände gegangen sind. Brillant etwa die ebenso düstere wie plausibel extrapolierte Zeichnung Italiens im Jahr 2052: Mit einem unmenschlichen "Staustufensystem", das keinen Unterschied zwischen Klimaflüchtlingen, illegalen Einwanderern und den eigenen Staatsbürgern aus aufgegebenen Landesteilen macht, wurde der Migration nach Norden ein Riegel vorgeschoben. Hinter der Demarkationslinie herrschen Verfall, Anarchie und nackte Brutalität gegenüber den "Moros".

Ebenso gelungen die Schilderung der deutschen Verhältnisse, wo nach einem Super-GAU in Cattenom weite Gebiete für immer verseucht sind und Flüchtlingsströme zu einer sozialen Misere ohne Beispiel geführt haben. - Dazwischen - geografisch ebenso wie der Romanchronologie gemäß - liegt im einzigen weniger gelungenen (aber glücklicherweise kurzen) Abschnitt ein Österreich, das nach seinem EU-Austritt zu einer Art K.u.k.-Travestie re-evolviert ist. Im Vergleich zu den übrigen Ideen wirkt dieser "Zukunftsentwurf" - vom Luftschiff "Maria Theresia" über Salzburger Nockerl bis zum vögelnden Mozart-Hologramm wird so ziemlich jedes Klischee aufgefahren - doch etwas aufgesetzt: Eine zwar gelungene satirische Zuspitzung, die allerdings in Kontrast zu den nüchtern beschriebenen Szenarien in den anderen Ländern steht.

Doch auch wenn im Roman die Weltpolitik auf wirtschaftliche und ökologische Katastrophen mit unglaublichem Zynismus reagiert hat - nicht alles ist dystopisch: Die Kapitel in Venedig und Amsterdam etwa, wo man nur am Rande betroffen ist, drehen sich in erster Linie um High Tech wie Nano-Roboter und eine originelle Zeitreise-Variante als Weiterentwickung virtueller Realitäten. Dazu kommen Passagen aus dem 15. Jahrhundert ... oder genauer gesagt einigen 15. Jahrhunderten, denn der Zeitreise-Komplex ist untrennbar mit dem Vorhandensein und Schaffen paralleler Wirklichkeiten verbunden. Das Kapitel "Die Cusanische Acceleratio" über einen alternativen Geschichtsverlauf hatte Jeschke bereits einige Jahre vor dem Roman als Kurzgeschichte veröffentlicht.

Und es wird einige Male ans Ende aller Zeiten geblendet, von wo ein mysteriöser Reisender in die Vergangenheit(en) aufbricht und den ProtagonistInnen begegnet. Damit begibt sich Jeschke zwar auf das Gebiet der Science Fantasy, doch sind diese Passagen letztlich nur die logische Weiterführung des Zeitreise-Gedankens an sich.

... das klingt jetzt alles ein bisschen viel, und tatsächlich hat Jeschke de facto drei bis vier Bücher in einem geschrieben. Wollte man etwas bemängeln, dann den Umstand, dass er vor lauter übersprudelndem Ideenreichtum ein wenig das Ziel der Geschichte aus den Augen verloren hat. Doch wie gesagt: Beim "Cusanus-Spiel" kommt man nur über Umwege ans Ziel heran. Und niemals ganz.

Kathleen Bryan: "Der Orden der Rose"

Broschiert, 349 Seiten, € 12,40, Goldmann 2008.

Anklänge an Ursula K. Le Guins "Erdsee"-Saga lassen sich in der Konstellation der jugendlichen Hauptfiguren in "Der Orden der Rose" finden: Gereint, ein Bauernsohn mit großem magischen Talent, das jedoch niemals ausgebildet wurde, und die Herzogstochter Averil, die in der disziplinierten Welt einer Priesterinnen-Gemeinschaft aufgewachsen ist. Die US-Amerikanerin Judith Tarr - für ihre "War of the Roses"-Reihe hat sie auf ein Pseudonym zurückgegriffen - stellt die beiden an die Front eines Machtkampfs, der das Land Lys grundlegend umzukrempeln droht. König Clodovec ist dabei seine Vasallen - darunter auch Averils Vater - zu entmachten, um die direkte Kontrolle ausüben zu können. Eine vergessene Form der Magie ist ihm dabei nicht nur Mittel zum Zweck, um Fürsten, Ritterorden und Kirche auszuschalten. Sie anstelle der in Lys üblichen streng reglementierten Glas-Magie wieder zu etablieren ist sogar sein eigentliches Ziel.

Ohne zotig sein zu wollen: Weißgewandete Priesterinnen auf ihrer Gläsernen Insel voller Blumen und Apfelbäume, die von der Großen Schlange bedrängt wurden und Beistand von den Rittern der roten Rose erhielten, deren erster Paladin Longinus hieß ... also zu der Motivik hätte Freud wahrscheinlich auch noch das eine oder andere Wort ins Büchl notiert. Und tatsächlich muss in der sich anbahnenden Amour fou zwischen Averil und Gereint so einiges unterdrückt und sublimiert werden ...

Doch Tarr/Bryan verwendet auch noch andere archetypische Konzepte - etwa die verdrängte Erd- und Schöpfungsgöttin, zu der die ProtagonistInnen mit Hilfe von Gereints wilder Magie wieder Zugang finden - verpönt von der Kirche des Jungen Gottes, der für die Menschen gestorben und am dritten Tage nach seinem Tod verschwunden ist und nur einen Abdruck in seinem Leichentuch hinterlassen hat. Die Erwähnung der untergegangenen Reiche Hellas und Romagna verstärkt den Eindruck, dass die Autorin ihr Rosenkrieg-Epos teilweise als Parabel auf unsere Welt angelegt hat. - Zwar bietet "Der Orden der Rose" viel Bekanntes, doch ist er spannend (und nicht immer vorhersehbar) erzählt, die Hauptfiguren sind sympathisch und das märchenhaft-romantisierende Ambiente in sich stimmig.

Michael McCollum: "Sternenstürme"

Broschiert, 396 Seiten, € 9,20, Heyne 2008.

Michael McCollum ist schon ein Phänomen. Mit süßen 60 (2006 ist das Buch als "Gibraltar Sun" im Original erschienen) schreibt der Familienvater aus den USA über Sex wie einer, der noch nie welchen gehabt hat, und über Frauen wie jemand, der sich nicht näher als vier Schritte an eine herantraut und sich aus diesem Sicherheitsabstand so seine Gedanken macht. Welche dann eine Menge mit Stupsnäschen, Shopping-Trieb und Make-up zu tun haben. Und verhält sich mal eine nicht klischeegerecht, ist sie eben nicht damenhaft.

Dabei schreiben wir nicht 1956, sondern 2356, und eine blitzsaubere "Star Trek"-Erde sieht sich der größten Bedrohung, mit der die menschliche Rasse jemals konfrontiert worden ist, gegenüber: dem eine Million Sternsysteme umfassenden Reich der Broa, das keine Konkurrenz aufkommen lassen will. Einem seiner Vertreter, Sar-Say, sind die ProtagonistInnen Mark Rykand und Lisabeth Arden im Vorläuferroman "Sternenfeuer" per Zufall begegnet - auf die Erde verschleppt, verheißt Sar-Say der Menschheit offen Unterwerfung oder Untergang. Eine Aufklärungsmission ins Broa-Reich soll der Erde Informationen und eine dritte Möglichkeit bieten.

Einblick in die juvenile Gedankenwelt McCollums gibt aber nicht nur seine Zeichnung von Frauen - auch einige Handlungsabläufe sind etwas naiv geraten: Dass Sar-Say von irdischen Opportunisten entführt wird, die ihr Kommando mit falschen Bärten und geblümten Hüten tarnen, findet seine Entsprechung in der Erkundungsmission Rykands: Er lässt seine Leute auf anderen Planeten mit blauen Perücken oder bemalten Gesichtern als "Trojaner" einschleichen. Im letzteren Falle nach Abrasur aller Haare, inklusive das "Du-weißt-schon-was"-Haar, wie sich Rykand voll erwachsen gegenüber seiner Partnerin ausdrückt. Und solcherart "augenzwinkernd" wird permanent um alles annähernd Sexuelle herumgedruckst ...

... adäquat begleitet von einer Übersetzung, die die inhaltlich ohnehin nicht redigierbaren Kindereien auch stilistisch nicht rettet, leider. Michael McCollum ist seit knapp drei Jahrzehnten im Geschäft - man weiß also, wo seine Limits liegen. Diesmal ist er deutlich innerhalb geblieben.

Dirk van den Boom: "Tentakelkrieg 1 + 2"

"Tentakelschatten": 210 Seiten und "Tentakeltraum": 230 Seiten, jeweils broschiert, € 13,30, Atlantis 2007 bzw. 2008.

Alien-Bedrohung, die zweite: Dreckiger und zynischer wird das Grundthema beim Deutschen Dirk van den Boom behandelt ... nicht dass es bar jeden Zynismus' gewesen wäre, wenn McCollum seine "HeldInnen" euphorisch und gänzlich unreflektiert davon träumen lässt, zu Gunsten der Erde tausende Spezies Amok laufen zu lassen, um so das feindliche Imperium zu Fall zu bringen. In van den Booms "Tentakelkrieg" hingegen haben die Menschen erst mal mit eigenen Systemmängeln zu kämpfen.

Als die Tentakel - quasi-pflanzliche Wesen, die ihre Bevölkerung nach Funktionen geordnet in unterschiedlichen Subspezies heranzüchten - in breiter Front in die 37 Systeme der irdischen Sphäre vorrücken, trifft dies die Menschheit zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Vor Jahrzehnten tobte ein Bürgerkrieg, der Spuren hinterlassen hat - es herrschen wirtschaftliche Depression, Korruption und allgemeine Verluderung. Prototypisch dafür stehen zwei der drei Hauptpersonen, die als erste den Invasoren begegnen: Jonathan Haark, ein Schiffskommandant, der auf einen abgelegenen Posten abgeschoben wurde, weil er den Befehl eines De-facto-Kriegsverbrechers (jetzt allerdings Oberkommandierender der irdischen Streitkräfte) verweigert hat. Und Rahel Tooma, die aus dem Militär wegen sexueller Übergriffe ihrer Vorgesetzten ausgeschieden ist. Auf der verträumten Kolonialwelt, die ihr als Zuflucht gedient hat, muss sie bald erneut ihre Kampfpraxis - und die ist erheblich - unter Beweis stellen.

Die dritte Hauptperson ist der autistische Wissenschafter Jan DeBurenberg, der auf geniale Weise Informationen auszuwerten versteht und im zweiten Band ("Tentakeltraum") ebenfalls an die Front geschickt wird. Denn während in "Tentakelschatten" erst mal Dramatis personae in Bewegung gesetzt werden, dreht sich die Fortsetzung um eine großangelegte wechselseitige Täuschung, mit der Menschen und Tentakel einander auszustechen versuchen. Ein dritter Teil ("Tentakelsturm") ist für 2009 angekündigt.

Der "Tentakelkrieg" ist Genreliteratur - Space Opera im hartgekochten Military-SF-Stil- im klassischen Sinne und erfüllt alle entsprechenden Erwartungen: Spannend, geradlinig erzählt und kompromisslos von seiner Philosophie her. Dass der Name "Tentakel" simultan bei allen Beteiligten auftaucht, obwohl sie untereinander gar nicht kommunizieren konnten, ist ein kleinerer Logikmangel. Aber zumindest mokiere sich keiner darüber, dass die Menschen wieder einmal eine abwertende Bezeichnung für Fremde benutzen. Denn die haben ihrerseits auch einen Namen für die Menschheit: Dünger.

.jpg)

David Wellington: "Stadt der Untoten"

Broschiert, 350 Seiten, € 9,20, Piper 2008.

Das post-apokalyptische Szenario in David Wellingtons "Stadt der Untoten" ("Monster Island"; im Original gibt es bereits ein Pre- und ein Sequel) ist dieser Tage vor allem im Horrorfilm populär. Es kann aber, zumindest bis zum kurzfristigen Auftreten übernatürlicher Elemente, auch auf eine lange Tradition innerhalb der Science Fiction verweisen: Richard Mathesons "I Am Legend" etwa oder Algis Budrys' "Some Will Not Die".

Eine Seuche ist um den Globus gefegt und hat nahezu die gesamte Menschheit zu Zombies gemacht - bis auf diejenigen, die gefressen wurden, versteht sich. Zivilisation besteht schon wenige Monate später, als die Handlung des Romans einsetzt, nur noch an ein paar waffenstarrenden Orten - wie in der Free Women's Republic of Somaliland. Doch deren Warlady ist AIDS-krank, und so schickt sie den ehemaligen UNO-Waffeninspektor Dekalb auf die Suche nach Medikamenten. Als Afrika abgegrast ist, muss er zum UN-Hauptquartier im vor Zombies wimmelnden New York aufbrechen - und findet sich dort als eingeborener Führer einer Schwadron somalischer Kindersoldatinnen wieder: eine von vielen ironischen Noten des Romans.

Wellington steht vor einem alten Dilemma: Dramaturgische Steigerung, die nach mehrfachen Zombie-Attacken irgendwann nur noch durch die Einführung lenkender Elemente möglich ist, anzustreben oder den besonderen Charakter der Zombie-Thematik - nämlich die buchstäblich hirnlose Form der Bedrohung - zu bewahren. Er entscheidet sich ähnlich wie Stephen King in "Puls" für ersteres - bloß geglückter, indem er die Figur Garys einführt: ein ehemaliger Krankenpfleger, der sein Gehirn vor dem Absterben bewahren konnte und sich als einziger Untoter mit Denkvermögen zum Führer der Zombies aufschwingt. Nach menschlichen Maßstäben ist er eindeutig böse, nach seinen eigenen hat er einfach Hunger - wer könnte es ihm verdenken ...

Die abwechselnde Schilderung aus der Sicht Dekalbs bzw. Garys (für dessen Introspektion es am Schluss eine erschreckend einleuchtende Erklärung geben wird) ist eine von mehreren Strategien Wellingtons, um inmitten aller Splatterorgien moralische Graubereiche zu schaffen. Ganz anders also als - nochmal der Vergleich mit dem berühmten Kollegen - in Kings "The Stand", in dem nach einer apokalyptischen Seuche Gut und Böse "zum letzten Gefecht" antreten und die biblische Schwarz-Weiß-Zeichnung einige ausgesprochen bedenkliche Untertöne hervorbringt.

Aber natürlich hat auch "Stadt der Untoten" eine Moral: Bei Zombies immer auf den Kopf zielen. Und keine Ausnahmen machen.

Barb und J.C. Hendee: "Dhampir: Halbblut"

Broschiert, 380 Seiten, € 14,40, Egmont Lyx 2008.

Vampire sind längst vom Horror in die Fantasy rübergewandert. Mehr noch eigentlich in die Schiene Liebesroman mit Phantastik-Einschlag - das serviert das AutorInnen-Paar aus Oregon mit dem Beginn seiner "Noble Dead"-Reihe aber glücklicherweise nicht. Denn die junge Titelheldin Magiere lässt sich auf keine Romanze mit Vampiren ein, sie killt sie. Anstatt einer Fantasy-Buffy ist sie allerdings schon eher eine Faith: nicht nur ihrer Vorliebe für Lederklamotten, sondern auch ihrer kriminellen Veranlagung wegen.

Denn das magisch verbrämte Pfählen ist nur Show: Zusammen mit ihrem Komplizen, dem versoffenen Halbelfen Leesil, zieht Magiere über die Dörfer und gaukelt den BewohnerInnen eine erfolgreiche Jagd auf Vampire, an deren Existenz sie selbst gar nicht glaubt, vor, um sich reichlich entlohnen zu lassen. Die Dinge ändern sich, als das dynamische Duo eine Taverne im Hafenstädtchen Miiska übernimmt, weil Magiere einen nachhaltigeren Lebensstil anpeilt. In Miiska haben sich allerdings längst echte Vampire angesiedelt, eine plötzlich sehr reale Jagd wird unvermeidlich.

Plus- und Minuspunkte halten sich in dem insgesamt ziemlich durchschnittlichen Buch die Waage. Auf der positiven Seite schlägt der Verzicht auf Schwarz-Weiß-Zeichnung aus, speziell was die Charakterisierung der Vampire Rashed, Teesha und Rattenjunge betrifft. Sie sind Wesen mit Gefühlen (auch Ängsten!), Bindungen und Zwängen - auch erfährt man mehr über ihre Vorgeschichte als über die Magieres. Auf der Minusseite stehen stilistische Mängel: Nicht nur dass in einem herkömmlichen Fantasy-Setting Wörter wie (soziale) "Klasse" oder "Nachrichtenzentrum" fehl am Platz wirken, der Wortschatz ist auch insgesamt nicht der ausgefeilteste - abzulesen etwa an sich wiederholenden gleichlautenden Beschreibungen. Generell scheint es nicht die Stärke der AutorInnen zu sein, einen plastischen Eindruck vermitteln zu können: alles wirkt eher kulissenhaft als einer kreativen Schöpfungslust entsprungen. - Noch kann die Umsetzung mit der originellen Grundidee nicht mithalten, mal sehen wie sich die weiteren Teile entwickeln.

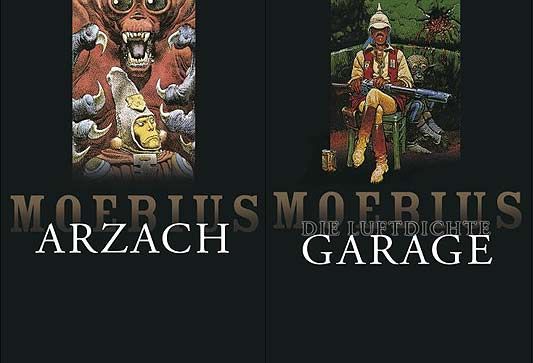

Moebius: "Arzach" und "Die hermetische Garage"

Gebundene Ausgaben, 64 Seiten und € 16,50 bzw. 128 Seiten und € 20,40, Cross Cult 2008.

Ausnahmsweise auch zwei Comics in der Rundschau, nicht weil sie - im Gegensatz zu den meisten hier vorgestellten Romanen - in gebundener Ausgabe erschienen sind, sondern weil es sich um zwei historische Höhepunkte des Comics- wie auch des Phantastik-Genres handelt, neu herausgegeben bei Cross Cult.

Jean Giraud alias Moebius hat mit Leutnant Blueberry und dem SF-Antihelden John Difool zwei Serien-Protagonisten mit riesigem Fankreis geschaffen. Auch "Arzach" und "Le Garage hermétique" wurden ursprünglich seriell - nämlich im Avantgarde-Magazin "Métal Hurlant" - veröffentlicht, von Graphic Novels wie bei "Blueberry" und "John Difool" lässt sich wegen der Erzählstruktur aber nur mit Einschränkungen sprechen.

"Arzach", 1974 bis '76 entstanden und hier um die ältere Kurzgeschichte "Die Umleitung" ergänzt, ist ein in Episoden, Fragmente und Tableaus aufgelöster surrealer Trip ohne Worte: Der Titelheld, letzter der Pterokrieger, gleitet auf seinem Flugtier über phantasmagorische Landschaften und begibt sich in archetypische Situationen wie Rivalenkämpfe oder den Wettstreit zwischen Kraft und Intelligenz. In den Massenszenen tauchen gleichfalls einige "Moebius-Archetype" auf, darunter auch der Tropenhelm-bewehrte Major Grubert aus der "Hermetischen Garage".

Die in den Jahren nach "Arzach" entstandene "Garage" entwirft eine nicht minder traumartige - wenn auch wesentlich geschwätzigere - Welt: Entstanden als Schöpfung des unsterblichen Majors und in mehrere Ebenen unterteilt, in denen sich Elemente aus Science Fiction, Fantasy, Western und Steampunk mischen, wird sie zum Schauplatz einer Auseinandersetzung zwischen dem Major, seinem ewigen Rivalen Jerry Cornelius und als dritter Partei einigen nach Autonomie gierenden Bewohnern der Fantasiewelt selbst, den Bakaliten. Keine Inhaltsbeschreibung könnte der verschachtelten, von Ironie und Zitaten wimmelnden Handlung auch nur annähernd gerecht werden, aber darum geht es auch gar nicht. Die "Garage" ist ein einziges großes Spiel mit dem Verwischen von Grenzen und Realitäten - und gemeinsam mit "Arzach" zu den Meisterwerken des 20. Jahrhunderts zu zählen. Um nichts weniger.

Robin Hobb: "Die Schamanenbrücke"

Gebundene Ausgabe, 671 Seiten, € 25,20, Klett-Cotta 2008.

Den Keim für einen interessanten inneren Konflikt legt die Kalifornierin Robin Hobb in ihren neuen Trilogie-Helden Nevare. Als Zweitgeborener eines Adeligen ist für ihn eine militärische Laufbahn als Soldatensohn vorgesehen - so handhabt man das in Gernien: Einem Land, das sich auf frühneuzeitlichem technologischen Stand befindet und in den Flachländern des Ostens Kolonialismus im Stil des zaristischen Imperiums betreibt. Man sieht sich als Verbreiter der Zivilisation, die den Weg in eine neue Ära bahnt und sich dabei im Licht des gütigen Gotts sonnt.

... das schreit natürlich nach einer Außenperspektive, und die bekommt Nevare zweifach zu spüren: Erst durch einen der unterworfenen Flachländer-Nomaden als Kurzzeit-Lehrer und dann durch eine magische Frau der Fleck, geheimnisvoller Wesen aus den Wäldern jenseits der östlichen Grenze. Diese wehren sich gegen die zerstörerischen Eindringlinge aus Gernien, sind in der Wahl ihrer Mittel aber keineswegs zimperlich. Nevare wird zweimal zum Werkzeug gemacht, es bleibt ihm eine tiefe seelische Spaltung zurück.

Soweit, so gut. Dann folgt jedoch ein mächtiger, 300 - 400 Seiten langer Bremsklotz in Form von Nevares Ausbildung an der Militärakademie. "Die Schamanenbrücke" wird damit über die Hälfte seines Volumens zu einem ganz normalen Internatsroman, mit all den klassischen Motiven wie Kameradschaft, Mobbing, Prüfungen und Initiationen. Sollte es Hobb um die persönliche Entwicklung ihres Helden gegangen sein, müsste man dem entgegen halten, dass Nevare durch seine Erlebnisse vor der Akademiezeit bereits einen Reifeprozess durchgemacht hat und nun - mit 18 - wieder auf das Niveau eines Jungen regrediert, der Rivalen Streiche spielt und sich empört, wenn andere bei der Prüfung Schummelzettel benutzen.

Auf den letzten 100 Seiten greift Hobb dann endlich wieder die Motive aus dem ersten Drittel auf und führt sie zu einem ersten Showdown zusammen. Schreiben kann sie - aber wieder einmal stellt sich die Frage, warum ein Roman (der noch dazu nur der Start einer Trilogie ist) unbedingt gleich 670 Seiten umfassen muss, wenn darin kaum mehr als die Ausgangslage künftiger Handlungen geschaffen wird.

Apropos künftig: In der nächsten Rundschau geht es unter anderem nach "Globalia" und an die Gestade des "Dark River"; außerdem brechen voraussichtlich harte Zeiten für Wespengift-Allergiker an.

(Josefson)