Wenn die Rede auf Karl von Terzaghi kommt, ist Dietmar Adam, Leiter des Forschungsbereichs Grundbau, Boden- und Felsmechanik und Vorstand des Instituts für Geotechnik an der TU Wien für dessen fachliche Arbeiten beeindruckt. "Egal wo man international hinkommt, wird man als Wiener auf Terzaghi angesprochen." Kein Wunder, hat Terzaghi doch jenes Institut begründet, das Adam als sein vierter Nachfolger leitet und die moderne Bodenmechanik im praktischen und theoretischen Bereich begründet.

Terzaghi war, wie viele berühmte Persönlichkeiten, die man mit Wien assoziiert, kein gebürtiger Wiener. Geboren wurde Karl am 2. Oktober 1883 in Prag, bald darauf übersiedelte die Familie nach Graz. Als sein Vater starb, wurde der Großvater Vormund. Er wollte, dass sein Enkel ein "energischer Ingenieur nach der alten Schule (werde)", so Terzaghi in seiner Autobiografie. Opa Terzaghi (Technikstudium in Wien) hatte Vorbildwirkung. "Seine starke, klare Persönlichkeit und sein aufrechter, männlicher Charakter beeinflussten meine Entwicklung bis ins reife Mannesalter."

Geprägt durch herausragende Vorbilder

Als zehnjähriger kam Karl in die Militär-Unterrealschule nach Güns (heute Kőszeg in Ungarn). Hier hinterließ ein Vortrag des Polarforschers Julius von Payer (1841 bis 1915) einen tiefen Eindruck. Nach der Matura (1900) in Graz folgten einige Semester Maschinenbaustudium an der Technischen Hochschule (heute TU-Graz), das er mit nicht allzu großem Ehrgeiz betrieb. Vielmehr fesselten ihn an der Universität Graz geologische Themen. Prägend waren in Graz der Wasserbauingenieur Philipp Forchheimer (1852 bis 1933) und der Techniker Ferdinand Wittenbauer (1857 bis 1922), der auch als Lyriker und Dramatiker bekannt ist. Letzterer wurde ihm zum "Vorbild auf dem Gebiet der Lebensgestaltung". Sein erstes Geld verdiente Terzaghi als Maschinenbauingenieur in Graz Andritz, stellte aber fest, dass er auf dem Gebiet "keine Befriedigung finden werde." Vielmehr faszinierte ihn die Geologie. Während seiner Militärzeit übte er sich in der Übersetzung von Sir Archibald Geikies (1835 bis 1924) "Outlines of Field-Geology", die als "Anleitung zu Geologischen Aufnahmen" 1906 erschienen.

Der Beginn als Ingenieur

Die nächste Station war Wien. "Im Herbst 1906 trat ich als Projektierungsingenieur in die Dienste der Betonbau-Unternehmung Adolf Baron Pittel in Wien" (heute: Firma Pittel+Brausewetter). Terzaghi lernte von älteren Kollegen rasch das notwendige technische Knowhow. Die Bedeutung des geologischen Untergrunds bei Bauwerken hatte er zweifelsfrei erkannt. "Fast alle technischen Schwierigkeiten, Unfälle und Fehlkalkulationen im Wirkungskreis der Unternehmung waren in letzter Linie auf geologische Umstände zurückzuführen, deren technische Auswirkung man gar nicht oder zu spät erkannt hatte." Unerwartete Bodensetzungen oder Schwierigkeiten bei Fundierungsarbeiten ließen in Terzaghi den Entschluss reifen, seine Arbeitskraft auf die Erforschung des Grenzgebietes zwischen Geologie und Bauwesen zu fokussieren. Das war, ohne dass der Name genannt wurde, die Geburtsstunde der Bodenmechanik. Eine dringend notwendige Disziplin an der Schnittstelle zwischen Bauingenieur und Geologen.

Vom Balkan in die USA

Sein nächstes Projekt führte ihn nach Siebenbürgen. Hier lernte er durch eigene "Fehlgriffe" die "Anfangsgründe des praktischen Bauwesens". Anders gesagt: Learning by doing. Es folgten Projekte in Niederösterreich, ehe er im Herbst 1909 nach Kroatien ging, wo es um den Bau eines Wasserkraftwerks ging. Im Karst erforschte er die wahre Natur der Poljen, großer unterirdischer Hohlräume. Er erkannte sie als Lösungserscheinungen ("Chemische Denudation", 1913).

So herausfordernd die bisherigen Projekte auch waren, Terzaghi wollte das gesamte Spektrum des Tiefbaus abdecken. Ehe es ihn in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in die USA, zog, wo damals große Bewässerungsanlagen gebaut wurden, machte er noch Station in Russland und im Baltikum (Riga). In St. Petersburg gab es Probleme beim Bau eines Bankgebäudes auf Schwemmland, das mit Moor- und Schlammschichten durchsetzt war. Eine neue Herausforderung – gerade richtig für den aufstrebenden Ingenieur. Quasi in letzter Minute vor der Reise über den Atlantik im Februar 1911, hatte er im Jänner 1911 in Graz den Doktortitel erworben.

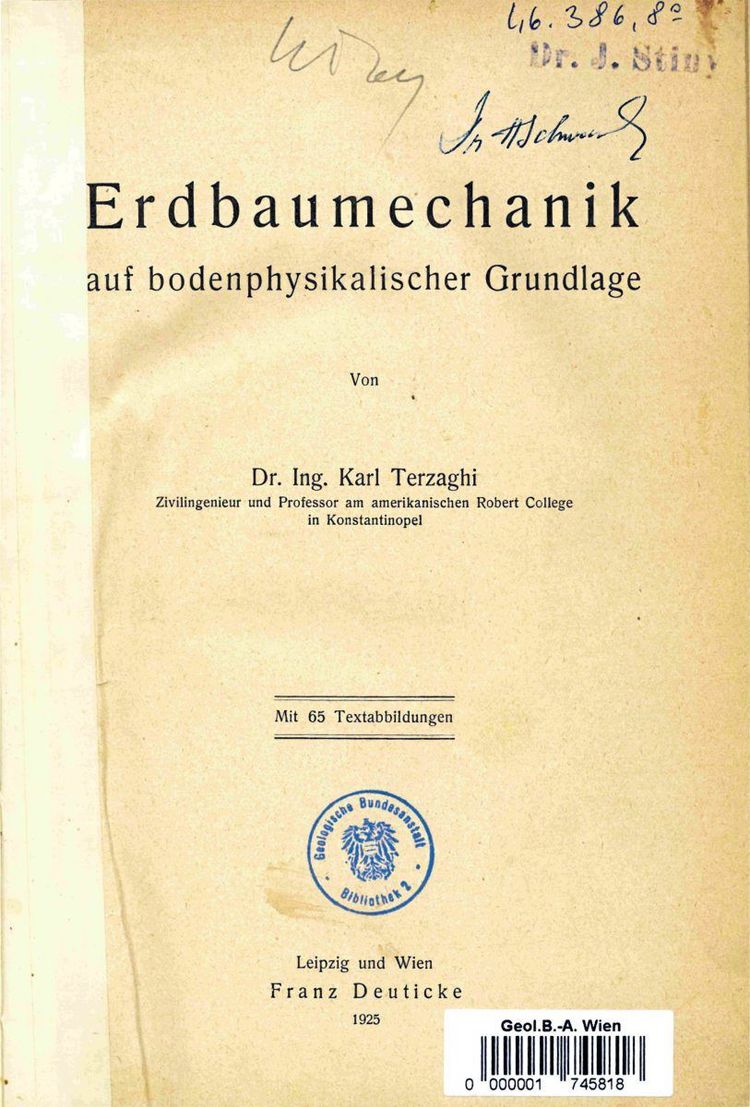

Von 1916 bis 1925 folgte er einem Ruf in die Türkei nach Konstantinopel (heute Istanbul) an das dortige Robert College, eine 1863 gegründet US-amerikanische Highschool, wo er mit einfachsten Mitteln Versuche machte. "Das Inventar meines Laboratoriums bestand lediglich aus leeren Zigarrenschachteln, der Küchenwaage der Hochschule, einer alten Apothekerwaage, die ich im Basar von Stambul gekauft hatte, und einigen Stahlbändern." Terzaghi wusste aus der Not eine Tugend zu machen und folgerte in seiner Autobiografie, "daß der Erfolg in der Forschung nicht von der Vollkommenheit der Versuchseinrichtungen, sondern von dem Wahrheitsgehalt der Leitgedanken abhängt." Terzaghi hatte nun genug Erkenntnisse gesammelt. 1925 erschien sein fundamentales Buch "Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage", das schließlich die moderne Bodenmechanik begründete. Die Jahre 1925 bis 1929 sollten ihn abermals in die USA führen.

1929 bis 1938: die Wiener Jahre

Anfang Oktober 1929 kam er zurück in die Alte Welt und folgte einem Ruf an die Technische Hochschule in Wien. Über seine amerikanische Zeit resümierte er: "Das Interesse an den Problemen der Bodenmechanik ist durch Wort und Schrift in der ganzen amerikanischen Fachwelt wachgerufen worden." Jenseits des Atlantiks hatte er mit seinen Arbeiten überzeugt. 1930 verlieh ihm die Amerikanische Gesellschaft der Zivilingenieure (American Society of Civil Engineers), ihre höchste Auszeichnung: die Norman Medaille. Drei weitere Male sollte Terzaghi diese Medaille noch bekommen: 1942, 1946 und 1955 – eine vierfache Ehrung gab es nie wieder.

In Wien begann Terzaghi mit dem Aufbau eines Erdbaulaboratoriums im Keller der Technischen Hochschule am Karlsplatz. Dank seines Grazer Maschinenbaustudiums konnte er die notwendigen Apparate selber bauen. Arthur Casagrande (1902 bis 1981), enger Mitarbeiter Terzaghis, sieht die Wiener Jahre als die wichtigsten. "Es ist keine Frage, dass während der neun Jahre von 1929 bis 1938 sich Wien rasch zum führenden Zentrum für Bodenmechanik in der Welt entwickelt hat."

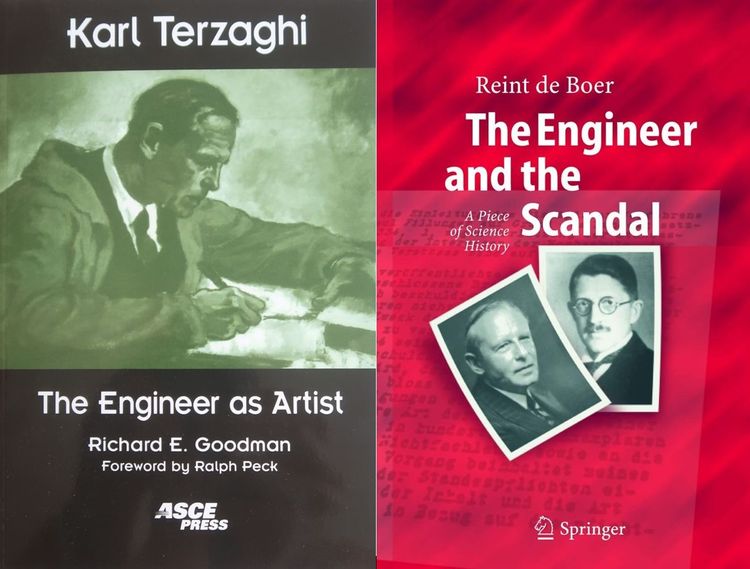

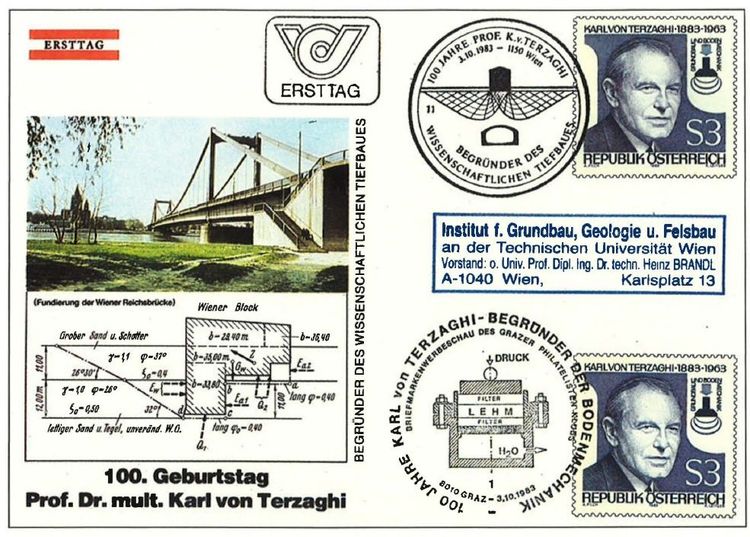

Die Kontroverse mit Paul Fillunger

In die Ära fallen auch die Bauarbeiten der Reichsbrücke über die Donau. Für die Fundierung der 373 Meter langen Hängebrücke war Terzaghi zuständig, die größte Herausforderung waren die Widerlager (Ankerblöcke), die der Verspannung der Seile dienten. Im Mai 1933 hatte er zusammen mit Casagrande ein Gutachten erstellt. Grundlage dafür waren Versuchsanordnungen, teilweise über mehrere Monate, an Proben aus Bohrungen. Die Arbeiten und Thesen Terzaghis führten zu Kontroversen mit seinem gleichalten Kollegen Paul Fillunger. Gab es zunächst polemische Publikationen von beiden Seiten, folgerte schlussendlich eine vom Rektorat eingesetzte Untersuchungskommission, dass Terzaghi nichts vorzuwerfen sei. Doch ehe deren Ergebnis vorlag, nahm am 7. März 1937 die Kontroverse eine dramatische Wende. "Selbstmord Prof. Fillungers und seiner Gattin", titelte die "Neue Freie Presse" am Tag darauf und schrieb weiter im Text: "Professor Fillunger, der seit fünfzehn Jahren als akademischer Lehrer an der Wiener Technischen Hochschule tätig war, hat sich diesen Streit, der schließlich zugunsten seines wissenschaftlichen Gegners endete, so zu Herzen genommen, daß er nunmehr sogar zum Selbstmord schritt."

Als die Reichsbrücke am 1. August 1976 einstürzte, stellte Emeritus Heinz Brandl, Vorgänger von Adam, klar, dass der Einsturz unvorhersehbar war und "in keinerlei Zusammenhang mit einem allfälligen Versagen der von K. Terzaghi konzipierten Fundierung (steht)." Ursache war vielmehr das Nachgeben eines Brückenpfeilers durch Überbeanspruchung der Betonaufstandsfläche.

Im Frühjahr 1938 suchte Terzaghi um Entlassung aus seinem Dienstverhältnis an der Technischen Hochschule, sein Ziel waren die Vereinigten Staaten, die Heimat seiner zweiten Frau. Ab 1939 lehrte er an der Harvard University in Massachusetts Bodenmechanik. In den nächsten Dekaden war er international höchst umtriebig und erfolgreich. So war er unter anderem Vorsitzender des Konsulentengremiums für den 1960 begonnenen Bau des Assuan-Staudamms in Ägypten. Terzaghi erhielt nicht weniger als neun Ehrendoktorate.

"Bevorzugung des völkisch eingestellten Teiles"

Terzaghis Einstellung zum NS-Regime zeigt sich in einem Schreiben aus den USA (Cambridge / Massachusetts) vom 24. November 1938 an das Rektorat der Technischen Hochschule: "Infolge meiner offenen Bevorzugung des völkisch eingestellten Teiles der akademischen Jugend musste ich jahrelang auf jegliche Förderung meiner Lehrkanzel durch die alte Regierung verzichten." Eine NS-Mitgliedschaft ist nicht bekannt, so Paulus Ebner, Archivar der TU Wien. Richard E. Goodman, der die englischsprachige Biografie Terzaghis verfasste, zitierte diesen wie folgt (S. 168): "The Fatherland denoted me as a Nazi, the Nazis as a Bolshevik, and the Bolsheviks as a conservative idealist. Certainly only one of the three could be right, and that one is the Bolsheviks." So gesehen sah sich Terzaghi, der mehrere politische Regime erlebt hatte, selber als konservativen Idealist.

Ungeachtet dessen wurde 1966, drei Jahre nach seinem Tod am 25. Oktober 1963, in Wien-Donaustadt, eine Gasse nach ihm benannt. Im Zuge des Projekts "Straßennamen Wiens seit 1860 als 'Politische Erinnerungsorte'" wurde die Terzaghigasse in die Kategorie "Fälle mit demokratiepolitisch relevanten biographischen Lücken" gereiht. Dazu die Studie im O-Ton: "Für eine kritische Beurteilung Terzaghis sind – insbesondere zu dessen Verbindungen zum NS Regime während des 2. Weltkriegs – noch weitere Forschungsarbeiten notwendig."

1967 wurde in der Technischen Hochschule der Hörsaal 16 (Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege I, 3. Stock) in Karl von Terzaghi Hörsaal umbenannt. Dafür spendete sein Assistent, Arthur Casagrande, eine Bronzebüste Terzaghis. Doch heute gibt es an der TU Wien den Terzaghi Hörsaal nicht mehr.

1983, anlässlich seines 100. Geburtstages, kam eine Sondermarke (Wert: 3 Schilling) der Österreichischen Post heraus, der Entwurf stammt vom Adalbert Pilch. Auf dem Ersttagkuvert befindet sich die 1937 eröffnete Reichsbrücke in Wien.

In Erinnerung an die wissenschaftlichen Verdienste von Terzaghi befindet sich derzeit ein Terzaghi-Archiv in den Räumlichkeiten der TU Wien im Aufbau. Die Eröffnung ist 2026 anlässlich der 21. Internationalen Konferenz für Bodenmechanik und Geotechnik im Wiener Austria Center vorgesehen. Anlass ist das 100-Jahr-Jubiläum von Terzaghis Klassiker "Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage". (Thomas Hofmann, 13.5.2024)