Nicht nur am alljährlichen World Quantum Day, der am 14.4. gefeiert wird, ist das Scheinwerferlicht auf Quantencomputer gerichtet. Denn diese sind so etwas wie der heilige Gral der Technologieforschung. Für Außenstehende ist ihre Funktionsweise mysteriös. Die Suche nach der besten Gerätelösung läuft über verschlungene Wege. Und heilbringend wiederum scheinen die Versprechungen, die mit Quantencomputern eingelöst werden sollen. Denn durch das enorme Rechenpotenzial könnten künftig selbst die Wechselwirkungen von Molekülen und damit völlig neue Materialien, aber auch Wirkstoffe für Medikamente und Impfungen entdeckt werden.

Im alltäglichen Gebrauch wiederum könnten sie unser Leben erleichtern, indem sie komplexe Routenplanungen spielerisch bewältigen, aber auch das Städte- und Ressourcenmanagement oder Wetter- und Klimasimulationen revolutionieren. Und ein Stück weit unheimlich sind sie auch, indem sie bestehende Verschlüsselungstechnologien auszuhebeln drohen. Doch so weit ist es noch lange nicht, zumindest was das Knacken sicherer Kommunikation und Datenspeicherung betrifft. Denn dafür müssten Computer mit weit über 1.000 fehlerfrei funktionierenden Quanten-Bits (Qubits) gebaut werden.

Wie funktioniert ein Qubit?

Anders als die Bits in herkömmlichen Computern, die nur mit zwei möglichen Zuständen – 0 und 1 – rechnen können, können einzelne Qubits durch quantenmechanische Verschränkungen mehrere Zustände gleichzeitig annehmen und dadurch deutlich schneller rechnen. Doch mit der steigenden Anzahl an Qubits in einem System steigt auch die Fehleranfälligkeit. Deswegen haben sich praktisch alle vermeldeten Durchbrüche, sei es, was die Anzahl von verbauten Qubits, aber auch die Überlegenheit von Quantencomputern gegenüber herkömmlichen Rechnern angeht, schon kurze Zeit später als zumindest zweifelhaft entpuppt.

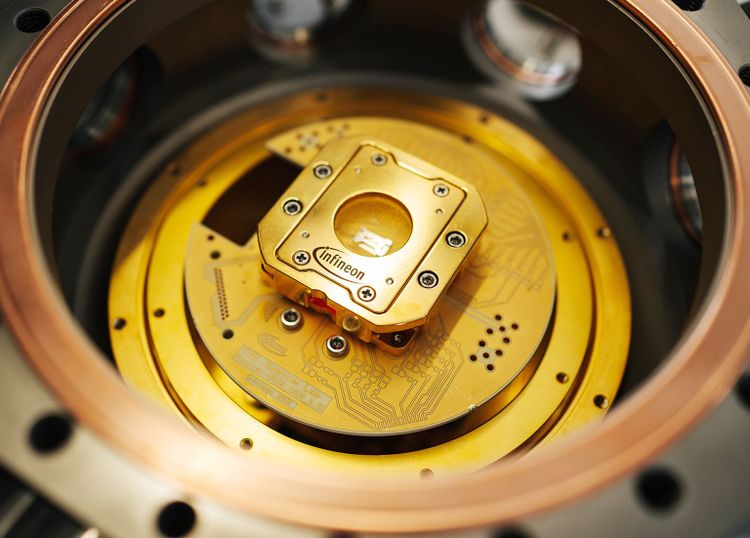

Ein Weg, um möglichst viele makellose Qubits in ein Gerät zu packen und die Fehlerquote in Schach zu halten, sind Prozessoren mit sogenannten Ionenfallen. Bei dieser Entwicklung vorn mit dabei ist der Halbleiterhersteller Infineon, der zusammen mit Forschungspartnern wie der Universität Innsbruck und Joanneum Research und kommerziellen Auftraggebern am Standort in Villach an entsprechenden Prozessoren mit integrierter Optik forscht. Dort wurde vor zwei Jahren auch ein Quantentestlabor eröffnet, in dem Tests von Modulen an nur einem Tag statt in mehreren Wochen durchgeführt werden können.

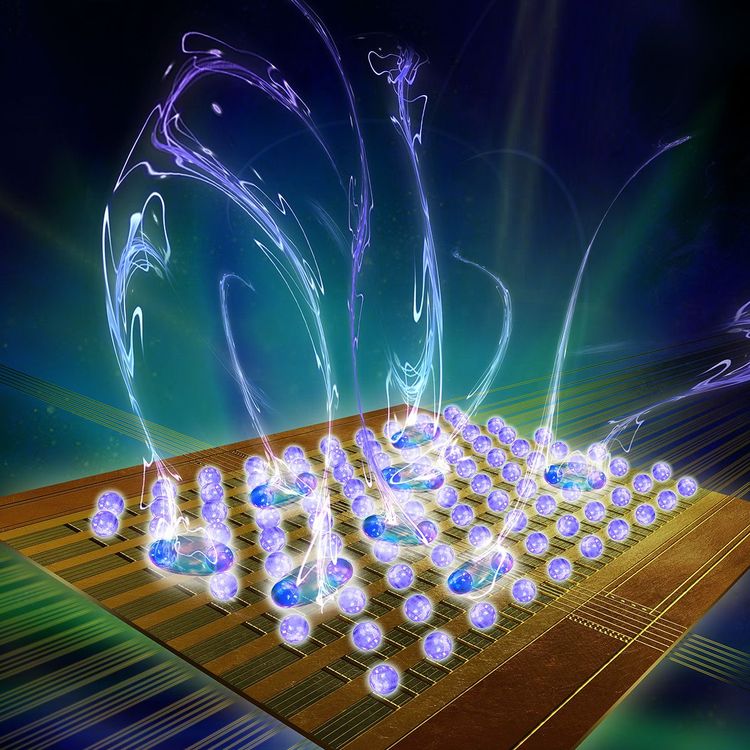

"Einzelne Ionen schweben zu sehen hat etwas sehr Erhabenes", erklärt Clemens Rössler, Quanten-Team-Leiter bei Infineon Austria. Er vergleicht die Funktionsweise derartiger Ionenfallenchips mit einem Verschiebebahnhof. Die Ionen, die gleichsam als Qubits fungieren, werden mittels Elektromagnetismus etwa 100 Mikrometer über dem Chip in Schwebe gehalten und können so zwischen den verschiedenen Zonen – zum Rechnen, Auslesen oder Speichern – hin- und hergeschoben werden. Derzeit sind solche Chips etwa vier mal acht Millimeter klein. Um künftig 1.000 Ionen beherbergen zu können, sind Chipgrößen von zwei mal zwei Zentimeter geplant, wie wir sie heute von Grafikprozessoren (GPU) kennen.

Makellose Ionen

"Der Vorteil der Technologie ist, dass alle Ionen identisch und makellos sind. Über den Einsatz von Laser- oder Mikrowellentechnologie erhält man folglich perfekte Qubits, die sich nicht voneinander unterscheiden", erklärt Rössler. Das Design solcher Chips habe etwas sehr Skalierbares. Wenn man ein Ion fangen könne, klappe das auch mit 1.000, der angestrebten Qubit-Anzahl.

Ganz so trivial ist das Ganze natürlich nicht, etwa was die Lichtführung betrifft. Da ein externer Laser beim Anstrahlen eines Ions unweigerlich auch andere treffen würde, muss die Lichtführung in den Chip integriert werden. In einem photonisch integrierten Schaltkreis wird Licht stattdessen in den Chip geleitet und direkt unter dem anvisierten Ion ausgekoppelt und nach oben gestrahlt. Eine weitere Herausforderung ist der Anschluss von 10.000 Elektroden, die in einem 1.000-Ionen-Chip notwendig sind. "Man kann natürlich nicht 10.000 Kabel anschließen, zumindest die Zuordnung der Spannungen auf die vielen Elektroden muss in den Chip integriert werden", erklärt Rössler.

Die Umsetzung dieses Unterfangens ist auch Teil des Forschungsprojekts Optoquant, das im Juni 2021 startete und noch bis Mitte dieses Jahres läuft. Neben Infineon, das Teil der Plattform Photonics Austria ist, sind das Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck und das Joanneum-Research-Institut Materials an dem Projekt beteiligt. Das Fördervolumen beträgt 2,7 Millionen Euro und wird von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung finanziert. Die Geldmittel werden vom Bund, etwa durch das Wissenschafts- und das Klimaschutzministerium, beigesteuert.

Österreichs Rolle in der Quantenforschung

Dass Österreich nicht zuletzt mit Nobelpreisträgern wie Anton Zeilinger und Ferenc Krausz, aber auch den entsprechenden Uni-Zentren in Wien und Innsbruck eine starke Tradition und weiterhin führende Stellung in der Quantenforschung einnimmt, ist unbestritten. Ob das im Wettlauf mit China und den USA reicht, wo mit IBM und Google gleich zwei Tech-Giganten die kommerzielle Vorherrschaft bei Quantencomputern erringen wollen, ist unklar. Rössler zufolge dürfe sich Österreich und auch Europa jedenfalls nicht kleiner machen, "als wir sind". Auch Innsbrucker Ausgründungen wie Parity QC und AQT Alpine Quantum Technologies würden "das spielen, um das zu gewinnen", sprich mit ihrer Technologie weltweit zu reüssieren, ist Rössler überzeugt.

Auch wenn in den vergangenen Jahren viel Hype mit teilweise überzogenen Erwartungen geherrscht habe, seien nutzbringende Quantencomputer mittlerweile wirklich in greifbarer Nähe. Als Richtwert gilt, dass Systeme mit 40 bis 50 Qubits einen echten Mehrwert gegenüber herkömmlichen Supercomputern liefern können – vorausgesetzt, die Fehleranfälligkeit kann minimiert werden. Als Zwischenschritt könnten sich aber auch Systeme mit weniger Qubits durchsetzen, glaubt Rössler, einfach weil sie bestehende Aufgaben deutlich energieeffizienter lösen können als ein Servercluster. "Ein Quantencomputer auf Basis von Ionenfallen benötigt wenige Kilowatt, egal ob er mit 20 oder 100 Qubits ausgestattet ist."

Für den endgültigen Durchbruch der Technologie oder zumindest einen weiteren Schub in der öffentlichen Wahrnehmung könnte ein Aha-Erlebnis sorgen, wie es im Bereich Künstlicher Intelligenz mit ChatGPT der Fall war. "Wenn durch einen Quantencomputer ein konkretes Medikament entwickelt würde, das vielen Menschen hilft oder sogar Leben rettet, würde das jeder verstehen", ist Rössler überzeugt. In welchem Bereich so ein Durchbruch gelingt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht vorhersagen. "Es wird aber nur mehr wenige Jahre dauern." (Martin Stepanek, 14.4.2024)