Mathematiker finden schneller einen Job und verdienen weit mehr als Absolventen anderer Studienrichtungen.

"Studieren, was nicht alle studieren." Damit wirbt die Initiative Mint des Wissenschaftsministeriums. Mint steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Diese haben ein gemeinsames Problem: Es gibt zu wenige Interessenten. Ein Problem, das vor allem die Wirtschaft beschäftigt: Laut Ministerium haben 40 Prozent der Industrieunternehmen Schwierigkeiten, genügend Fachkräfte im Bereich Technik und Produktion zu finden, 54 Prozent der Industrieunternehmen geht es ebenso mit Hochqualifizierten im Bereich von Forschung und Entwicklung. Und 40 Prozent der Firmen erwarten, dass der Bedarf in den nächsten Jahren weiter steigen wird.

Dabei haben diese Studien durchaus ihre Vorteile: Das Verhältnis zwischen Studenten und Professoren ist meist gut. Absolventen finden rasch einen Job - einen gutbezahlten, wie eine Studie des Karriereservice Uniport der Universität Wien für die Jahre 2003 bis 2008 ergeben hat. Sechs Monate nach Studienabschluss haben mehr als 99 Prozent der Absolventen der Natur- und Lebenswissenschaften ihre erste Stelle. Ihr mittleres Monatseinkommen liegt ein Jahr nach Studienabschluss bei 1791 Euro brutto, für Mathematiker sind es 2256. Zum Vergleich: Der Schnitt aller Studienrichtungen liegt bei 1730 Euro. Mathematiker suchen nach dem Uni-Abschluss durchschnittlich nur etwas länger als einen Monat nach einem Job. Der Durchschnitt aller Studierenden der Uni Wien braucht knapp drei Monate.

Laut Michael Landertshammer, dem Abteilungsleiter für Bildungspolitik bei der Wirtschaftskammer Österreich, haben Unternehmen vor allem in Oberösterreich, aber auch in anderen Industriegegenden Probleme, passend ausgebildete Mitarbeiter zu finden. Landertshammer zufolge müsse man bereits im Kindergarten ansetzen, um Talente zu identifizieren und zu fördern. "Die Begeisterung für Technik ist selten vorhanden und wird selten von Kind an gefördert. Eltern geben das dann an ihre Kinder weiter. Das ist oft eine Spirale nach unten."

Falsches Bild von Mathe

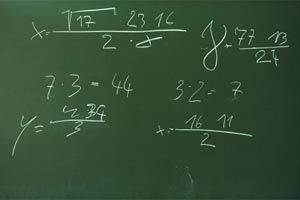

Wenn sich dann Schüler für ein Studium aus dem Mint-Bereich entscheiden, kommen sie oft mit falschen Vorstellungen auf die Uni - was zu hohen Abbruchsraten führe, sagt Andreas Cap, Studienprogrammleiter für Mathematik an der Universität Wien. In der Schule werde ein falsches Bild von Mathematik vermittelt. Die Maturanten glauben, ein Mathematikstudium sei so wie das Rechnen in der Schule, nur ein bisschen schwieriger.

Außerdem wüssten viele Schüler gar nicht, wo Mathematik überall eingesetzt wird: zum Beispiel wenn es darum geht, Suchmaschinen im Internet schneller werden zu lassen, wenn eine Musikdatei von einer CD in ein MP3 umgewandelt wird, wenn ein Computertomograf ein Bild erstellt, oder wenn man verstehen will, wie Finanzmärkte funktionieren. Diese Bedeutung der Mathematik für viele Lebensbereiche sei nur wenigen bewusst. Damit sich das ändert, organisiert Cap Fortbildung für Lehrer.

Dass Mathematiker so gefragt sind, liegt Cap zufolge gar nicht so sehr an deren fachlichen Fähigkeiten. Die Absolventen könnten einfach gut analytisch denken, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden und Probleme lösen - ein typischer Nebeneffekt des Studiums. Dabei sieht Cap die Klage der Unternehmen nicht ganz unkritisch: Schließlich sei die Universität nicht ausschließlich dazu da, Fachkräfte für Unternehmen auszubilden und der Wirtschaft die Mühen der Ausbildung zu ersparen.

Freilich ist auch in den Mint-Fächern Studium nicht gleich Studium. Die Biologie sei zum Beispiel sehr gefragt, die Jobchancen dementsprechend schlechter, sagt Bernhard Wundsam, Geschäftsführer von Uniport. Auch in der Mathematik unterscheiden sich Lehramts- und Diplomstudium stark. Information über die Studienfächer allein sei zu wenig, meint Landertshammer. Oft gäbe es sogar zu viel davon. Und schließlich würden oft auch ganz andere Faktoren über die Wahl des Studiums entscheiden: So wählen manche einfach jenes Studium, das schon ein Freund oder eine Freundin belegt. (Mark Hammer/DER STANDARD, Printausgabe, 13.10.2010)