Wien - Sie ist ein klassisches Krisenopfer: die Reform des Beamtendienstrechts. Aus Gründen der Budgetknappheit wurde sie um "ein, zwei Jahre" verschoben, wie Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) sagte. Nur bei den Lehrern wird über ein neues Besoldungsschema verhandelt.

Wie eine Reform, die Einsparungen bringen soll, dem Sparkurs widersprechen kann? Ganz einfach: weil sie nur mittelfristig günstiger ist. Regierung und Gewerkschaft sind sich nämlich einig, dass die öffentlich Bediensteten künftig am Anfang ihrer Karriere mehr, am Ende dafür weniger verdienen sollen. In den ersten Jahren kommt eine flachere Gehaltskurve also teurer (rund 200 Mio. Euro): Die Neuen bekommen ein höheres Gehalt, bei den Alten ändert sich zunächst nichts. Aktuell liegt das durchschnittliche Beamtengehalt bei 40.400 Euro (Frauen) bzw. 44.400 Euro (Männer) im Jahr. Zum Vergleich: Arbeiter kommen auf 21.000 (Frauen) bzw. 30.200 Euro (Männer), Angestellte auf 29.500 (Frauen) bzw. 44.500 Euro (Männer).

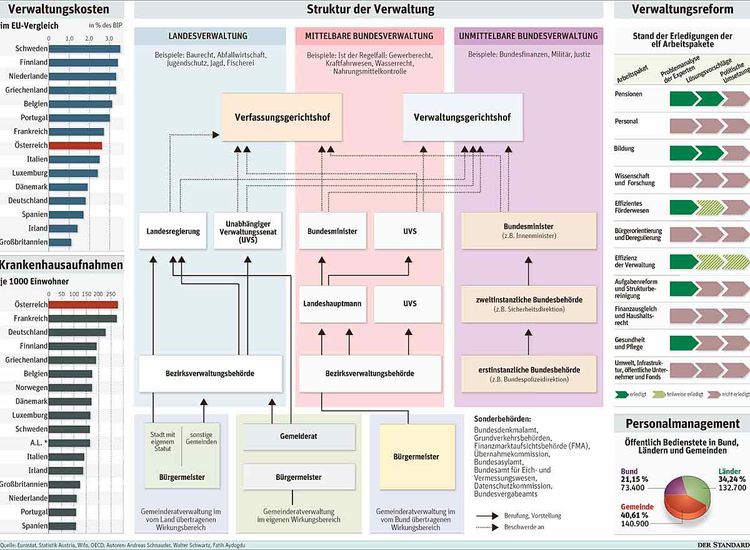

Die Kostenentwicklung im öffentlichen Dienst zeigt den Handlungsbedarf klar auf: Der Bund zahlte 2010 unter dem Titel Arbeitnehmerentgelte 27,1 Milliarden Euro aus, drei Jahre zuvor waren es noch 23,8 Mrd. Die jährlichen Steigerungsraten lagen also bei über vier Prozent. Hintergrund für die steigenden Kosten sind vor allem die automatischen Gehaltsvorrückungen (Biennien). Der Personalstand des Bundes war mit 132.000 in etwa gleich hoch wie 2004. Inklusive Länder und Gemeinden gab es 2009 sogar um 33.000 öffentlich Bedienstete weniger als fünf Jahre zuvor.

Schwache Führung

Neben den Biennien schlagen Experten - etwa beim Wifo - einen schwächeren Versetzungs- und Kündigungsschutz vor. Man dürfe die gesetzliche Ebene aber auch nicht überschätzen, sagt der Verfassungsrechtler Heinz Mayer, der von Heinisch-Hosek-Vorgängerin Doris Bures bereits 2007 zu einer Dienstrechtsenquete eingeladen wurde. Wer zu wenig Leistung bringe oder sich etwas zuschulden kommen lasse, könne von den Vorgesetzten auch jetzt schon versetzt werden. "In der Praxis passiert es aber nicht", kritisiert Mayer. Viele Führungskräfte seien ehemalige Personalvertreter oder Gewerkschafter, die Dienstgeberfunktionen zu wenig wahrnehmen würden.

Der Rechnungshof wiederum hat wiederholt den Zulagendschungel kritisiert, wobei der Bund darauf 2009 reagiert hat und seine Nebengebühren von 600 auf 258 reduziert hat.

Noch größer ist der Handlungsbedarf in den Ländern. In der Steiermark wurde zwar 2003 ein neues Dienstrecht beschlossen, bei den Zulagen hat sich aber wenig geändert, kritisiert der Rechnungshof. Zudem gibt es keine Systematik bei den Zulagen und keine Überprüfung, ob die Leistung tatsächlich erfolgte. Ein Kuriosum: Amtsärzte bekommen eine Zulage fürs Impfen. In Wien gibt es gar 1500 Nebengebühren: etwa eine Zulage für Kanzleibedienstete, die überwiegend als Stenotypisten oder für Maschinschreibarbeiten eingesetzt werden. Oder: Amtsgehilfen, die am Bildschirm tätig sind, kriegen 3,38 Euro extra pro Tag. (Günther Oswald, STANDARD-Printausgabe, 3.5.2011)