Bei den Kampfmittelräumern geht es locker zu. "Ich bin der Michl", sagt Michael Bloch und legt eine eben ausgegrabene Stabbrandbombe zur Seite. Er steht auf dem Gelände des zukünftigen Bahnhofsviertels in Wien-Favoriten und hält im Auftrag des Innenministeriums bei jedem Hub der Baggerschaufel Ausschau nach Kriegsrelikten. Seit Beginn der Arbeiten am 12. Juli wurden vier Fliegerbomben, ein vollständig eingegrabener Panzer und etliche Kleinbomben gehoben.

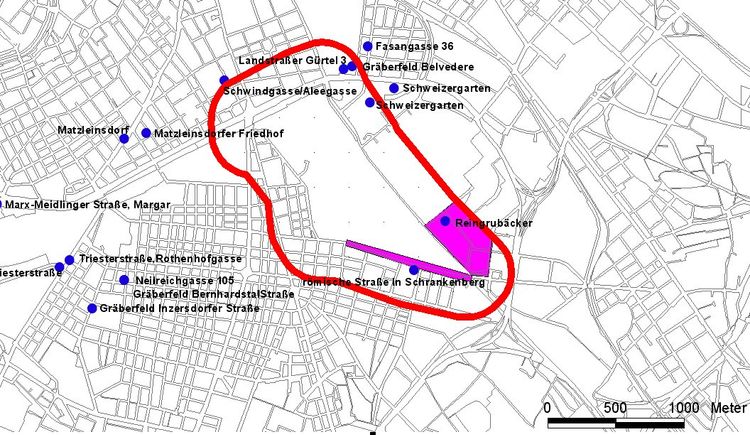

Eigentlich gilt die Suche aber Überresten der 7.000 Jahre währenden Siedlungsgeschichte Wiens. Die großen archäologischen Sensationen sind bisher noch ausgeblieben. "Es ist ein Hoffnungsgebiet", schildert Karin Fischer Ausserer, die Leiterin der Wiener Stadtarchäologie: "Aus einer Datenbank mit archäologischen Ergebnissen aus den letzten fünf Jahrhunderten wissen wir von einem Gräberfeld und einer Römerstraße in der Gegend. Außerdem führte hier in der Barockzeit ein unterirdischer Wasserkanal vom Urselbrunnen zu den Fontänen des Palais Schwarzenberg durch."

Das Klischee vom glücklich grabenden Archäologen

Das neue Bahnhofsviertel hat eine Fläche von der Größe des Bezirks Wien-Josefstadt. Es ist die größte Baustelle und gleichzeitig das größte archäologische Projekt im Land. Weil sie eine solche Fläche nicht mit Pinsel und Spachtel bearbeiten können, haben sich die Archäologen für stichprobenartige Ausgrabungen an exponierten Stellen entschieden: 35 sogenannte Suchschnitte, je 50 Meter lang, eineinhalb Meter tief und zwei Meter breit, hebt der Baggerführer aus.

Werner Chmelar und Martin Penz, Grabungstechniker der Stadtarchäologie, wechseln sich auch an diesem heißen Julitag acht Stunden lang ab und prüfen mit geschultem Auge, was der Bagger freilegt: "Sie haben den Blick fürs Wesentliche und sind in ihrer Arbeit felsenfest; nicht aus der Ruhe zu bringen und gleichzeitig reaktionsschnell", lobt sie ihre Chefin. Insgesamt sind 32 Personen bei der Stadtarchäologie Wien beschäftigt.

Darunter sind Experten für die Ur- und Frühgeschichte, für die Römerzeit, das Mittelalter und die Neuzeit, Spezialisten für Glas, Keramik oder Metalle, für technische Vermessungen, redaktionelle Tätigkeiten oder grafische Auswertung. "Und manche haben sich eben auf Grabungen spezialisiert", sagt Fischer Ausserer mit leichtem Südtiroler Akzent. "Dass Archäologen nur dann glücklich sind, wenn sie etwas ausgraben können, ist aber ein Klischee. Es liegen noch so viele Funde in Depots, die erst einmal wissenschaftlich ausgewertet werden müssen."

Organisierte Zerstörung

Dennoch werden zahlreiche Bauprojekte für Ausgrabungen genutzt. "Wenn jemand baut, müssen wir davor in den Boden schauen und retten, was zu retten ist", sagt Karin Fischer Ausserer entschieden, räumt aber ein, dass die Kulturschicht auch durch die Arbeit der Archäologen nicht ganz unberührt bleibt: "Archäologie ist organisierte Zerstörung." Denn um zu den Stücken der Ur- und Frühgeschichte zu gelangen, müsse man jene der mittelalterlichen und der römischen Epoche beschädigen.

Das Denkmalschutzgesetz schafft den Archäologen einen rechtlichen Rahmen für ihre Arbeit: Hätten die ÖBB als Bauherr einfach zu graben begonnen und etwaige Funde ungemeldet gelassen oder zerstört, dann wäre das strafbar gewesen. Obwohl die Zusammenarbeit demnach gesetzlich verordnet ist, gibt es selten Probleme mit Bauherren oder -unternehmen und nur in Ausnahmefällen Verzögerungen oder gar Baustopps. "Es hat sich herumgesprochen, dass es besser ist, nichts zu verschweigen und die Archäologie von Anfang an ins Boot zu holen. Außerdem wollen wir in einer Stadt, die wachsen muss, diesem Wachstum keinesfalls im Weg stehen", erklärt Fischer Ausserer.

Archäologie als Wirtschaftszweig

Obwohl die Stadtarchäologie die einzige außeruniversitäre Institution dieser Art in Wien ist, sieht sie sich vermehrt Konkurrenz ausgesetzt. In den letzten Jahren sei die Archäologie zu einem Wirtschaftszweig geworden, und viele Bauherren würden für die vorgeschriebenen Ausgrabungen kostengünstigere Privatunternehmen engagieren. "Diesen fehlen aber oftmals die erforderlichen Möglichkeiten und entsprechenden Ressourcen, um die Funde nach der Grabung auszuwerten, sodass diese dann meist unbearbeitet im Depot enden. Das bedeutet wiederum einen großen wissenschaftlichen Verlust. Es fehlt dann ein Teil im Puzzlespiel zur Geschichte Wiens. Wir hingegen haben einen Forschungsauftrag und machen Ausstellungen, Führungen und Publikationen. Diese Vermittlung ist für mich das Grandiose, vor allem gegenüber Kindern, weil sie so begeistert Fragen stellen."

Wenn sie über die Natur der Archäologie spricht, wird Karin Fischer Ausserers Freude an ihrem Beruf deutlich. "Die Geschichte, die an den Dingen hängt, ist es, was uns begeistert." Dass um die Römerzeit 20.000 Menschen in Vindobona gelebt haben oder der Graben in der Innenstadt nach einem mittelalterlichen Befestigungssystem benannt ist, wisse man nicht aus schriftlichen Quellen, sondern durch die Auswertung von Bodenfunden.

"Österreich hat in dieser Hinsicht so viel zu bieten. Gerade Wien lebt von der Geschichte. Das sieht man heute noch an den Bauten", bemerkt sie. "Bei aller Innovation und zukunftsweisender Technologie sollten wir nicht vergessen, dass auch vor uns Menschen gelebt haben, von denen wir heute noch lernen können. Sie haben uns ihre Spuren hier im Boden hinterlassen."

"Jeder mag Indiana Jones"

Karin Fischer Ausserer hebt kurz ihre Stimme, um gegen die Motorengeräusche eines heranrumpelnden Lkw anzukommen. Er sprüht Wasser auf den provisorischen Weg, damit die Baufahrzeuge keinen Staub aufwirbeln. "Für den Archäologen ist alles interessant, was die Geschichte der Menschen erzählt. Da kann ein Nachttopf oder eine Müllgrube wertvoller sein, als eine Schatulle voller Münzen." Die Jagd nach verlorenen Schätzen – ein verklärtes Bild der Archäologie?

"Jeder mag Indiana Jones, ich auch", lacht die seit 2003 tätige Leiterin der Stadtarchäologie. "Aber das ist nicht Archäologie, das ist Fantasie." Richtige Archäologie sei kein Abenteuer, sagt sie, sondern ein Knochenjob. Der finde nicht nur im Sommer bei schönem Wetter statt, sondern genauso im tiefsten Winter, wenn der Boden friert. Dann wird der Untergrund eben mit Flammenwerfern aufgetaut. "Wir widmen uns mit sehr viel Geduld, Ehrgeiz und Engagement einer Sache, die selten die großen Sensationen abwirft. Es sind Details, die glücklich machen."

Der Ziegel mit dem doppelköpfigen Huhn

Eher archäologische Kleinodien als Sensationen sind es auch, die das Gelände des neuen Hauptbahnhofs bisher freigegeben hat. Werner Chmelar etwa hat mehrere Ziegelsteine aus der Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden, zum Teil mit kuriosen Prägungen und dem Beweis, dass gewerblicher Betrug kein Phänomen der letzten Jahre ist: "Der Hersteller hat offenbar nicht die Genehmigung erhalten, den offiziellen k.u.k. Doppeladler zu verwenden. Stattdessen hat er einfach ein Doppelhuhn benutzt."

"Wir haben etwas Münzähnliches entdeckt", erstattet auch Martin Penz seiner Chefin Bericht. "Vielleicht ist es eine Eisenbahnerplombe", grinst Werner Chmelar. Seit der Eisenbahnpionier Matthias von Schönerer 1839 die erste Dampflokomotive per Schiff und Ochsenkarren von Philadelphia nach Wien bringen ließ, war diese Gegend ein wichtiger Standort der österreichischen Bahnindustrie. "Deshalb heißt auch die Philadelphiabrücke drüben so", erklärt Fischer Ausserer.

Ein neues Bahnhofsviertel bis 2019

Auf der derzeit unverbauten Fläche, die man in dieser Größe so zentral in Wien kaum vermuten würde, stand bis zum Zweiten Weltkrieg unter anderem eine Lokomotivfabrik und danach ein Güterbahnhof. Dieser Tage ragen noch Kräne in den Himmel, am Boden wechseln sich Haufen aus Schutt und Erde mit Baumaschinen und Materialstapeln ab. Doch bis 2019 soll das fertige Bahnhofsviertel 20.000 Menschen einen Arbeits- und weiteren 13.000 einen Wohnplatz bieten.

So lange werden die Archäologen nicht brauchen, um ihre Arbeiten zu beenden. Sechs bis acht Wochen sind für das Projekt veranschlagt, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Längere Regengüsse würden die Arbeiten ebenso erschweren, wie die Sicherung von gefährlichem Kriegsmaterial.

"Wie verrückt die Menschen früher waren"

"Es hat von vier bis halb neun gedauert, bis sie draußen war", erzählt Resul Alili über die Bergung einer Fliegerbombe. Er arbeitet für den Baukonzern Strabag auf dem Gelände. "Hast du schon ein Bild gesehen?", fragt er und zeigt auf seinem Handydisplay ein Foto der Bombe. "Da siehst du, wie verrückt die Menschen früher waren. Sind sie eh jetzt auch noch, aber was soll man machen?", sagt Alili schulterzuckend.

Kurz vor fünf reicht er eine Plastikbox mit Brotfladen durch die Runde. "Das ist so ähnlich wie Börek mit Frischkäse." Alle greifen zu, als wäre es das Kommando für das Ende eines Arbeitstages. Wenig später fahren die Techniker und die Arbeiter in Kleinbussen und Kombis von der Baustelle. Sie wirbeln Staub auf; das auf dem Weg versprühte Wasser ist längst wieder verdunstet. (Michael Matzenberger, derStandard.at, 21.7.2011)