Es klingt ziemlich abstrakt, wenn Gesundheitsökonomen, Politiker und Standesvertreter über die verschiedenen Schnittstellen im Gesundheitssystem diskutieren. Gar nicht abstrakt ist diese Problematik, wenn man plötzlich eine Rechnung bekommt, weil niemand für eine bestimmte Leistung zuständig sein will. Einer 85-jährigen Frau passierte genau das im Frühjahr: 105 Euro sollte sie für einen Einsatz des Samariterbundes zahlen.

Die allein lebende Wienerin trug ein Heimnotruf-Armband und brauchte ab und zu Hilfe dabei, wieder auf die Beine zu kommen. Irgendwann verweigerte die Wiener Gebietskrankenkasse die Übernahme der Kosten und gab der Frau einen seltsamen anmutenden Rat: Sie solle sich doch ins Krankenhaus transportieren lassen, dann könne die Kasse den Einsatz bezahlen. Auf das stundenlange Herumsitzen in der Ambulanz hatte die ältere Dame freilich keine Lust, abgesehen davon sei das ja wohl "total unwirtschaftlich", konstatierte sie.

Finanzierungs-Wirrwarr

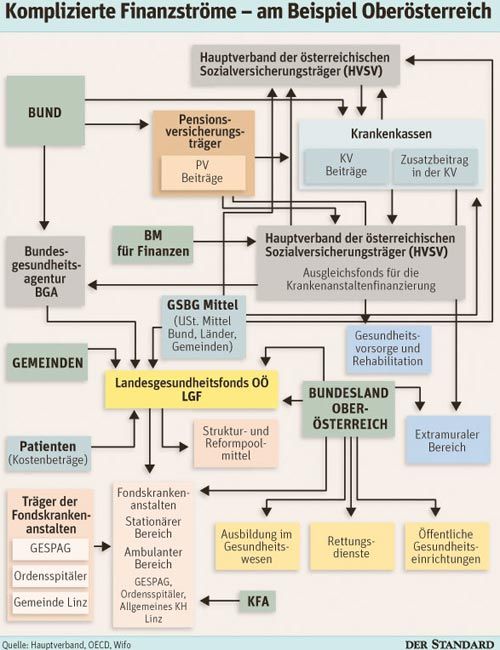

Der Fall ist exemplarisch für das stark fragmentierte Gesundheitssystem, in dem nicht nur Geld, sondern auch Patienten hin und her geschoben werden. Man kann die Diskussion drehen und wenden, wie man will, am Ende landet man immer bei einem grundlegenden und scheinbar nicht aufzulösenden Finanzierungsproblem: Die Sozialversicherungen sind für die Administration und Bezahlung der niedergelassenen Ärzte zuständig, die Länder für die Spitäler. Vereinfacht gesprochen, denn betrachtet man das Gesamtsystem, ergibt sich ein undurchschaubares Wirrwarr aus Finanzierungs- und Entscheidungsströmen (siehe Grafik).

So lange das System nicht grundlegend reformiert werde, könne "integrierte Versorgung nicht funktionieren", sagt Patientenanwalt Gerald Bachinger: "Jeder hat ein selbstverständliches, legitimes Interesse daran, dass sein Bereich möglichst wenig belastet und möglichst viel zum anderen hinübergeschaufelt wird." Das ergibt in Österreich ein sehr spitalslastiges System, was nicht nur nervenaufreibend ist für jene, die stundenlang in den Ambulanzen warten müssen: Viele Behandlungen, die in Spitälern erfolgen, könnte ein niedergelassener Arzt ebenso gut ohne das "Hinterland" eines ganzen Krankenhauses erledigen. In erster Linie scheitert dies an den Öffnungszeiten der Ordinationen.

Bachinger plädiert daher unter anderem für einen "Tabubruch": Ärzte sollen nicht mehr als Einzelunternehmer tätig sein, sondern sich in ambulanten Versorgungszentren (AVZs) zusammenschließen, um die Spitäler zu entlasten. Widerstand ist programmiert; als 2007 die damalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky AVZs vorschlug, gingen die Wiener Ärztevertreter sogar auf die Straße.

Die Ärztekammer (ÄK) hat einen anderen Vorschlag, wie man den niedergelassenen Bereich besser einbinden könnte: Der Hausarzt soll gestärkt und als eine Art Führer durchs Gesundheitssystem etabliert werden. Er soll den Patienten beraten, wo dieser welche Leistung in Anspruch nehmen solle, was nicht nur ganzheitliche ärztliche Betreuung, sondern auch ökonomische Effekte bringen soll. Laut einer Berechnung der ÄK fallen in der Ambulanz pro Patientenkontakt Kosten von 84 Euro an, in der Ordination sind es 25 Euro. Die frei gewordenen Mittel könne man zur besseren Honorierung gewisser Leistungen verwenden. Ein von Ärzten vielbeklagter Umstand ist etwa, dass die Kassen nur 11,88 Euro für ein "ausführliches diagnostisch-therapeutisches Gespräch" zahlen, und zwar gedeckelt für maximal 18 Prozent der Patienten pro Quartal. Mehr reden, weniger Medikamente verschreiben - auch so könne man Geld sparen, meinen die Ärzte.

Viele Schubladen

Viele Probleme entstünden, weil das Gesundheitssystem nicht volkswirtschaftlich, sondern betriebswirtschaftlich betrachtet werde, meint Patientenanwalt Bachinger: "Jeder schaut auf seine Schublade, übrig bleibt der Patient." Zumindest für die Benutzer von Heimnotrufknöpfen hat sich mittlerweile eine Lösung gefunden: Der Samariterbund verrechnet bei Knopfdruck künftig nicht mehr 105 Euro, sondern 58,90 Euro. Und in Härtefällen wird die Gebühr überhaupt erlassen. (Andrea Heigl, DER STANDARD, Printausgabe, 28.12.2011)