Jak Tuggener, "Fabrik". Mit einem Nachwort 2011 von Martin Gasser. € 69,90 / 112 Seiten. Steidl-Verlag, Göttingen 2011

Das Buch ist nagelneu, es riecht nach Druckerei, der Cellophaneinband ist unberührt, die Bindung makellos. Doch es ist alt, ist Geschichte. Man sieht es an der Typografie, an den Sujets der 72 ganz- oder doppelseitigen Fotos, die fast den ganzen Inhalt ausmachen. Man vermeint, es am Papier zu spüren und vor allem an dem Schwarz-Weiß, dem wie Patina ein gelblicher Hauch anhaftet. Ein Faksimile-Band also, aber was für einer.

Der fotoaffine Drucker Gerhard Steidl, zu dem auch die

anspruchsvollsten Bildkünstler der Gegenwart nach Göttingen pilgern,

wenn es um das letzten Quäntchen Qualität geht, hat sich eines praktisch

verschollenen Werks von Jak Tuggener angenommen. Der Schweizer Fotograf

bekam mitten im Zweiten Weltkrieg von der Maschinen- und Rüstungsfabrik

Oerlikon den Auftrag, eine Firmenbroschüre zu erstellen. Er erfüllte ihn

anders als erwartet. Kein Loblied auf frohes Schaffen entstand, nicht

der Mensch stand im Mittelpunkt, wie es immer so schön heißt, sondern

die Maschine.

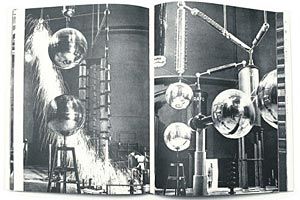

Fabrik, so das damalige Vorwort, "hebt wie eine Pastorale an". Das stimmt. Und auch, dass Tuggener "die Gesetze des Stummfilms auf die Bildfolge übertragen und dabei (...) den Rhythmus neu entdeckt" hat. Er hält sich allerdings nicht lange bei der Schäferstimmung auf, der Bildrhythmus zieht den Betrachter in einen expressionistischen Albtraum à la Metropolis hinein. Riesige Kräne, Turbinenräder, Öfen, Transformatoren reduzieren die, die Hand anlegen, zu Rädchen. Nahaufnahmen bestärken nur, als Kontrast, den Befund. Bilder aus der Umgebung, seien es die Siedlungen, die Wasserläufe oder die Bahntrassen, ergänzen das "Gesicht der Arbeit": Alles wird der nie ruhenden Fabrik zugeführt.

Wenn ein Bild mal an Charlie Chaplins Modern Times erinnert, dann ist das ebenso wenig Zufall wie die Bakelitpuppe, die auf dem Bretterboden steht - zwischen Granaten. Tuggeners ungeschönt nüchterne Herangehensweise hat Schule gemacht. Robert Frank war einer der Schüler. Steidl sei Dank, dass der Lehrer nicht vergessen wird. (Michael Freund / DER STANDARD, Printausgabe, 4./5.2.2012)