Wien - Sie stehen an der Kassa und wickeln Rechnungen unter Hochdruck ab. Kassiererinnen sind sie auf dem Lohnzettel dennoch keine. Zumindest nicht bei H&M. Die Textilkette ignoriert seit Monaten ein Urteil des Obersten Gerichtshofes, auf das andere Handelskonzerne längst reagierten. Dieses besagt, dass Kassierer auch als solche einzustufen sind und folglich mehr verdienen als Kollegen, die überwiegend im Verkauf arbeiten.

Gespräche mit den Sozialpartnern im Jänner blieben fruchtlos. Es gebe keine reinen Kassenkräfte, heißt es bei H&M. Die Zeit, die mit dem Kassieren verbracht wird, "soll die Hälfte der Gesamtarbeitszeit nicht überschreiten". Für die Gewerkschaft eine Umgehung der Regeln, die sie so nicht mehr hinnehmen will: Aktionen gegen die Modekette sind in der Pipeline.

"Kultur des Wegschauens"

Fälle wie jene bei H&M sind nur die Spitze des Eisbergs, sagen Ar- beitnehmervertreter. Und sie kosteten vor allem Frauen erhebliche Teile des Einkommens. Nicht nur die Karenz und bewusste wie unbewusste Benachteiligung ließen die Gehaltskluft zwischen den Geschlechtern aufgehen. Ein Drittel der Differenz entstehe schon beim Einstieg in ein Dienstverhältnis, ist die Frauenvorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten Ilse Fetik überzeugt - und zwar im Zuge falscher Einstufungen. "Wir haben eine Kultur des Wegschauens, die aufgebrochen gehört."

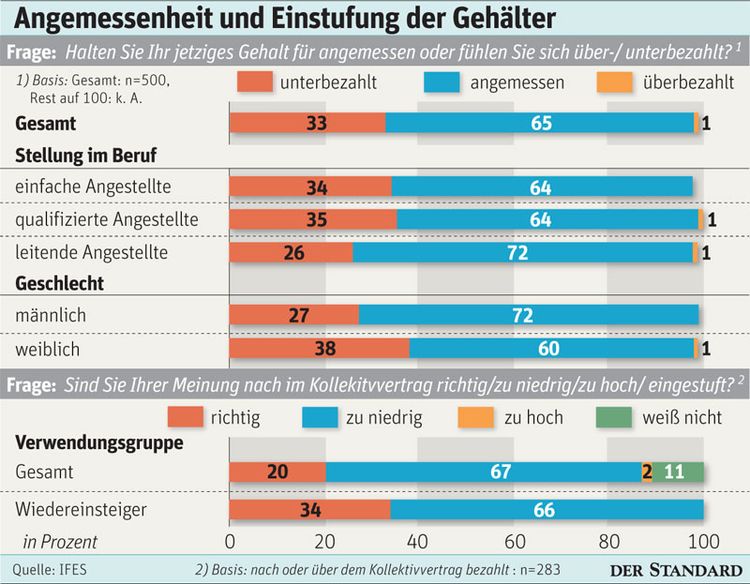

Gut ein Fünftel der Angestellten sieht sich zu niedrig eingestuft und um Vordienstzeiten gebracht, erhob eine Umfrage des Meinungsforschers Ifes unter 500 Beschäftigten. Vielen jedoch ist gar nicht bewusst, dass ihre Arbeit im Kollektivvertrag geregelt ist.

Wolfgang Katzian schätzt, dass insgesamt jeder dritte weniger verdient, als ihm zusteht. Er wolle keine Systematik unterstellen - auffallend sei freilich, dass vor allem Frauen mit niedrigen Qualifikationen betroffen seien, sagt der Chef der GPA-djp. Verluste durch falsche Einstufungen summierten sich innerhalb weniger Jahre zu hohen Beträgen. "Was von Anfang an fehlt, lässt sich im Laufe einer Berufslaufbahn kaum aufholen."

"Gewerkschaft hätte versagt"

Helmut Hofer, Arbeitsmarktexperte des Instituts für Höhere Studien, zweifelt, dass die Unternehmen einem Drittel ihrer Mitarbeiter zu wenig bezahlen. "Wäre dem so, hätte die Gewerkschaft völlig versagt, und die Betriebe müssten große Gewinne einfahren. Ich bin skeptisch, dass dem so ist."

René Tritscher von der Bundessparte Handel weist die flächendeckende falsche Einstufung von Angestellten scharf zurück. Tatsache aber sei, dass Unternehmen Rechtssicherheit brauchten. Und diese sei derzeit bei der Komplexität des Kollektivvertrags seiner Branche nicht gegeben. Grundübel sei, dass das Einstufungssystem mit seinen schwammigen Begriffen der modernen Arbeitswelt nicht mehr entspreche. Es brauche daher Vereinfachungen. Katzian wiederum will Verfallsfristen, innerhalb derer falsche Einstufungen beeinsprucht werden können, streichen - die Unternehmer stemmen sich dagegen.

Unterbezahlt

38 Prozent der befragten Frauen fühlen sich unterbezahlt. 27 Prozent sind es unter den Männern. Vier von zehn gaben an, dass ihre früheren Dienstverhältnisse nicht berücksichtigt wurden. Bei jedem Zweiten fielen Ausbildungszeiten und Karenz unter den Tisch. Verhandlungsspielraum beim künftigen Einkommen gibt es wenig: Bei 74 Prozent der einfachen Angestellten legte der Dienstgeber das Gehalt einseitig fest. Nur ein Viertel der Frauen handelte es selbst aus, unabhängig davon, ob sie wenig qualifiziert waren oder in leitenden Jobs. Unter den befragten Männern waren es doppelt so viel.

Deutlich seltener als männliche Kollegen erhielten Frauen laut Ifes leistungsbezogene Lohnbestandteile. Außertourliche Erhöhungen erlebten 29 Prozent der Männer, aber nur 18 Prozent der Frauen. Was auch daran liegt, dass doppelt so viele Männer als Frauen dabei die Initiative ergriffen. 63 Prozent der Frauen und weit weniger als Männer kamen nie in den Genuss einer Prämie, sagt Georg Michenthaler von der Ifes. Frauen werde oft schon im Vorfeld signalisiert, dass man sie beim Wunsch nach mehr Geld vor den Kopf stoße. (Verena Kainrath, DER STANDARD, 17.4.2012)