Amman/Wien - "Nach den Wahlen werden wir ein parlamentarisches Regierungssystem ansteuern", versichert Abdullah II. von Jordanien schriftlich den Wahlberechtigten, die heute, Mittwoch, ein neues Parlament wählen sollen. Aber wie um die Jordanier und Jordanierinnen vor zu hohen Erwartungen zu bewahren - und der Enttäuschung, dass das kommende Parlament womöglich nicht viel anders aussehen wird als jene zuvor - schreibt der König auch: "Internationale Erfahrungen zeigen, dass es etliche parlamentarische Zyklen braucht, damit sich so ein System entwickelt."

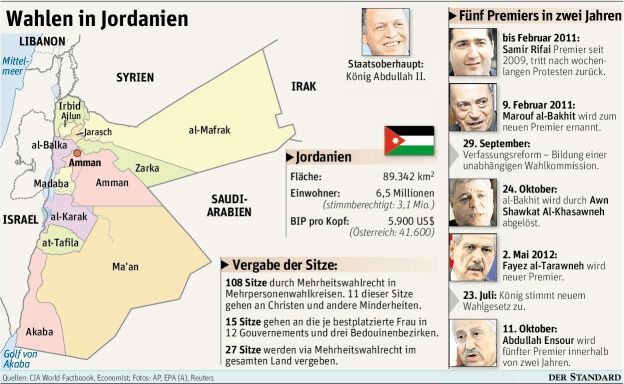

Abdullah will mit seinen politischen Diskussionspapieren, die in den loyalen Medien begeistert kommentiert werden, zeigen, dass er das Heft in der Hand hat, was Reformen in Jordanien anlangt - und nicht die Straße. Dazu gehört auch, dass der König in den vergangenen zwei Jahren viermal den Premiersposten neu besetzt hat.

Im jordanischen Frühling will sich das System selbst reformieren. Seit dem Beginn der Umstürze in der arabischen Welt wird auch in Jordanien immer wieder protestiert, wobei aber eine Demonstration vergangenen Freitag, die ein starkes Signal der politischen Unzufriedenheit vor den Parlamentswahlen setzen sollte, unter den Erwartungen der oppositionellen Veranstalter blieb.

Die Jordanier demonstrierten in den vergangenen beiden Jahren gegen Korruption (ein Privatisierungsschub in Jordanien bot dazu viel Gelegenheit), gegen steigende Preise (eine Demo gegen die Streichung der Gaspreisstützung im November war die bisher größte), gegen den mächtigen Geheimdienst und für politische Reformen. Dazu gehört unter anderem, dass das Parlament den Regierungschef wählen können soll, der bisher vom König bestimmt wird. Verschiedentlich wird auch der Abtritt Abdullahs und der Sturz des ganzen Systems gefordert, wenn auch mit geringerer Vehemenz als in den Ländern des Arabischen Frühling.

Teile der Opposition, darunter die IAF (Islamische Aktionsfront), die wahrscheinlich stärkste einzelne Gruppe, boykottieren die heutigen Wahlen, weil der König eine ihrer wichtigsten Forderungen nur sehr halbherzig erfüllt hat: eine Wahlrechtsreform. Nachdem bei den Wahlen 1989 Islamisten mehr als ein Viertel der Sitze ergatterten, begann in Jordanien die Zeit der maßgeschneiderten Wahlgesetze: Ein-Wähler/eine-nicht-übertragbare-Stimme im eigenen Wahlkreis, was in einer Gesellschaft wie Jordanien politische Parteien benachteiligt, sowie die Schlechterstellung der bevölkerungsreichen urbanen Bezirke zugunsten der ländlichen, wo die "echten Jordanier" (im Gegensatz zu den palästinensischstämmigen) leben, führten zu loyalistischen Parlamenten.

Die Opposition, zu der die 2011 entstandenen Jugendgruppen gehören, forderte 50 Prozent der Sitze für landesweite Listen zu öffnen. Die Wahlrechtsreform ist nun aus ihrer Sicht weniger als ein Kompromiss, denn von (aufgestockten) 150 Mandaten werden 108 weiter nach dem alten System besetzt, nur 27 sind für nationale Listen plus 15 für Frauen vorgesehen. Die Ungleichheit der Repräsentanz der Wahlbezirke bleibt: So haben die 200.000 Einwohner von Karak zehn Sitze im Parlament, die eine Million von Zarqa nur elf.

Saubere Wahlkommission

Positiv wird hingegen die Schaffung einer glaubwürdigen Wahlkommission vermerkt. So soll es bei diesen Wahlen, wenn schon nicht demokratisch nach westlichen Standards, so zumindest ehrlich zugehen. Es gibt auch internationale Wahlbeobachter.

Aber System und Boykott favorisieren die alten Kräfte, das bedeutet, dass aus dem neuen Parlament wenig Reformfreudigkeit kommen wird. Abdullah wird sich dennoch nicht leisten können, alles beim Alten zu lassen. Es gibt viele Konfliktpotenziale. Die palästinensischstämmigen Jordanier, die längst die Bevölkerungsmehrheit bilden, stoßen politisch von jeher auf eine gläserne Decke. Dabei bilden sie die aufstrebende Unternehmerklasse, die die Wirtschaft so dringend braucht. Und von urbanen Mittel- und Unterschichtpalästinensern bekommen auch die Islamisten viel Zulauf.

Die unzufriedenen Stämme

Aber die haschemitische Monarchie befindet sich aus anderen Gründen in ihrer vielleicht größten Krise seit Bestehen. Bei ihren traditionellen Stützen, den Stämmen, ist Abdullah schlecht angeschrieben - und noch mehr seine mondäne palästinensischstämmige Frau, Rania, die für den westlichen Lebensstil und den mangelnden Respekt des Königshauses verantwortlich gemacht wird.

Es wurden bereits einzelne Rufe laut, dass Abdullah - der, englisch erzogen, wegen seines beschränkten Arabisch belächelt wird - zugunsten seines Halbbruders Hamza abdanken soll. Abdullah machte Hamza 1999 dem Wunsch des sterbenden Königs Husseins entsprechend zu seinem Kronprinzen, setzte aber später seinen eigenen Sohn Hussein ein.

Viele tribalen Jordanier sehen sich als Modernisierungsverlierer in einem sich wandelnden Land. Aber gerade die Stammesjugend hat in den letzten zwei Jahren einige aktive Reformbewegungen hervorgebracht, die nicht auf alte Privilegien setzen, sondern auf echte politische Reformen. Bei ihnen fehlt auch weitgehend das antipalästinensische Element: was hoffen lässt, dass die jordanischen Gesellschaft doch noch zusammenwächst. (Gudrun Harrer, DER STANDARD, 23.1.2013)