An der Universität Wien forscht Arnd Florack unter anderem zu den Themen Markenmanagement sowie Konsumenten- und Sozialpsychologie. Bei den Fragen zur Wiener Volksbefragung ortet er gleich zwei vehemente Regelverletzungen: Einerseits seien sie voreingenommen und andererseits würden die Bürger damit zu Entscheidungen gedrängt. Im Interview mit derStandard.at spricht Florack auch über zufällige Antworten, verärgerte Bürger, versteckte Politabsichten und dass auf die Befragung tatsächlich Entscheidungen folgen müssen.

derStandard.at: Gutes Beispiel für direkte Demokratie oder Ablenkung von wirklichen Herausforderungen? Wie bewerten Sie die Wiener Volksbefragung ganz generell?

Florack: Der Grundgedanke hinter der Befragung ist gut, aber es mangelt bei der Umsetzung. Natürlich ist es wichtig, Bürger an Entscheidungen teilhaben zu lassen. Ich denke aber, dass eine Volksbefragung für die meisten der aktuellen Fragen nicht das richtige Mittel ist: Es ist eine Abstimmung, ich muss also ja oder nein sagen. Ich kann aber meine Gründe dafür nicht vorbringen, obwohl ich eigentlich gerne sagen würde, warum ich etwas gut finde oder nicht. Das erzeugt Unzufriedenheit und Ärger und dient nicht der Schaffung von Fairness oder Partizipation, die ein Engagement der Bürger auslösen würde.

derStandard.at: Wie hätte man es besser machen können?

Florack: In der Forschung nennen wir den Umstand, dass Bürger so partizipieren können, dass sie gehört werden, "prozedurale Fairness". Das heißt, man hört sich unvoreingenommen an, was die Bürger zu sagen haben. Bei der Wiener Volksbefragung wurden gleich zwei Regeln verletzt: Die Fragen sind nicht unvoreingenommen und sie drücken in Richtung einer Entscheidung. Tatsächlich hat man bei bestimmten Fragen das Gefühl, dass man gar nicht beteiligt wird.

Dabei ist viel wichtiger, sich die vielschichtigen Argumente der Bürger anzuhören, diese zu berücksichtigen soweit es geht, oder zu sagen, warum man sie nicht berücksichtigen kann. Wenn es die Möglichkeit gibt, Kommentare abzugeben, ist das viel effizienter, als die Leute nur in eine Entscheidung einzubinden. Das bedeutet viel mehr Aufwand, ist aber wesentlich gewinnbringender für die Projekte, die man erfragt.

derStandard.at: Wäre es sinnvoll, so eine Möglichkeit noch im Nachhinein anzubieten?

Florack: Diese Diskussion gibt es bei einigen der Fragen ja schon. Wenn es sich um Projekte handelt, die noch in Planung sind, macht es Sinn. Aber es darf nicht der Eindruck entstehen, dass eigentlich schon alles entschieden ist und dann erst die Leute angehört werden. Bei politischen Entscheidungen geht es natürlich nicht, es immer allen recht zu machen - aber die Bürger sollen ihre Meinung äußern können.

derStandard.at: Es wurde auch kritisiert, dass man keine verbindliche Volksabstimmung statt der Volksbefragung gemacht hat.

Florack: Das kommt darauf an, ob sich die Politiker an das Ergebnis binden wollen. Das ist nicht notwendigerweise gut. Kommt bei der Frage zu Olympia etwa ein Nein heraus, könnten die Politiker sagen, dass sie nicht klar genug gemacht haben, wie sie das umsetzen wollen und dass sie das jetzt deutlicher kommunizieren werden.

derStandard.at: Sie sind also kritisch, was Volksabstimmungen anbelangt?

Florack: Ja, nehmen Sie zum Beispiel die aktuelle Frage nach erneuerbaren Energieprojekten oder jene nach der Privatisierung von kommunalen Dienstleistungen. Da gehört sehr viel Hintergrundwissen dazu, um das gewissenhaft beantworten zu können. Wurde das nicht entsprechend kommuniziert, ist es heikel, sich auf solche Abstimmungsergebnisse zu verlassen. Besonders, wenn die Beteiligung auch noch niedrig ist.

derStandard.at: Kann man überhaupt von jedem Bürger und jeder Bürgerin verlangen, genug Hintergrundwissen zu haben, um die teils komplexen Fragen beantworten zu können?

Florack: Die Fragen zu Privatisierungen und Bürgerbeteiligungen sind sehr komplex. Die meisten Leute sind vermutlich nicht in der Lage, adäquat zu beantworten, was das genau bedeutet. Sie müssen sich aber für eine Antwort entscheiden und wenden dann eine Faustregel an: Es geht nicht mehr um die Sache, sondern um eine politische Grundmeinung à la "Ich weiß, das kommt jetzt von der und der Partei, also sag ich mal 'Ja'". Das ist sehr kritisch, weil es dabei nur darum geht, herauszufinden, wo die Bevölkerung politisch steht.

Es wird auch viel in einer Frage zusammengeworfen und generalisiert. Man kann ja zum Beispiel auch nur dagegen sein, dass die Wasserversorgung privatisiert wird, aber bei den Spitälern anders darüber denken. Und was "vor einer Privatisierung schützen" bedeutet oder wie es funktionieren würde, wenn man die Kanalwirtschaft privatisiert, weiß man auch nicht. Es fehlt die Möglichkeit, den Ausgang der Frage tatsächlich einzuschätzen. Man könnte natürlich sagen, dass das gar nicht beabsichtigt wurde - aber das suggeriert, dass eigentlich nur politische Meinungsrichtungen erfragt werden.

derStandard.at: Das ist ein Vorwurf an die Regierungsparteien, dass sie mit der Art der Fragestellungen strategische Absichten verfolgen.

Florack: Fragen sind ein hervorragendes Werkzeug, um Meinungen zu verändern und zu gestalten. Sie haben den Vorteil, dass ich mir Gedanken über ein Thema mache, selbst wenn ich die Frage nicht beantworten kann. Ich beginne, mir eine Meinung zu formen, auch wenn ich vorher gar keine gehabt habe.

Habe ich keine politische Meinung zu einer Frage, muss ich sie mir beim Lesen konstruieren. Wäre es eine strategische Absicht, der Regierungsparteien mit den Fragen zur Meinungsbildung beizutragen, wären solche Fragen ein Mittel. Aber wahrscheinlich steht etwas anderes im Vordergrund. Als Befragter weiß ich, dass ich mit meiner Antwort ein politisches Signal nach außen sende: Ich weiß, welche politische Richtung dahinter steht und signalisiere Unterstützung oder nicht. Wenn man aber nur die Unterstützung der Parteien abbilden möchte, reicht es ja, wenn die Bürger bei der nächsten Wahl ihr Kreuz hinter dem jeweiligen Kandidaten machen. Da braucht es keine Volksabstimmung mit solchen komplexen Fragen.

derStandard.at: Die Fragestellungen selbst wurden von ExpertInnen als schwammig, suggestiv, verwirrend oder abstrakt kritisiert. Sind Sie auch dieser Meinung?

Florack: Meine erste Reaktion, bevor ich die Fragen gelesen habe, war: Man wird sowieso Kritik ernten, weil es die perfekte Frage nicht gibt. Die aktuellen Fragestellungen sind jedoch so weit weg von perfekt, dass es nicht mehr um kleine Kritikpunkte geht, sondern um größere Mängel.

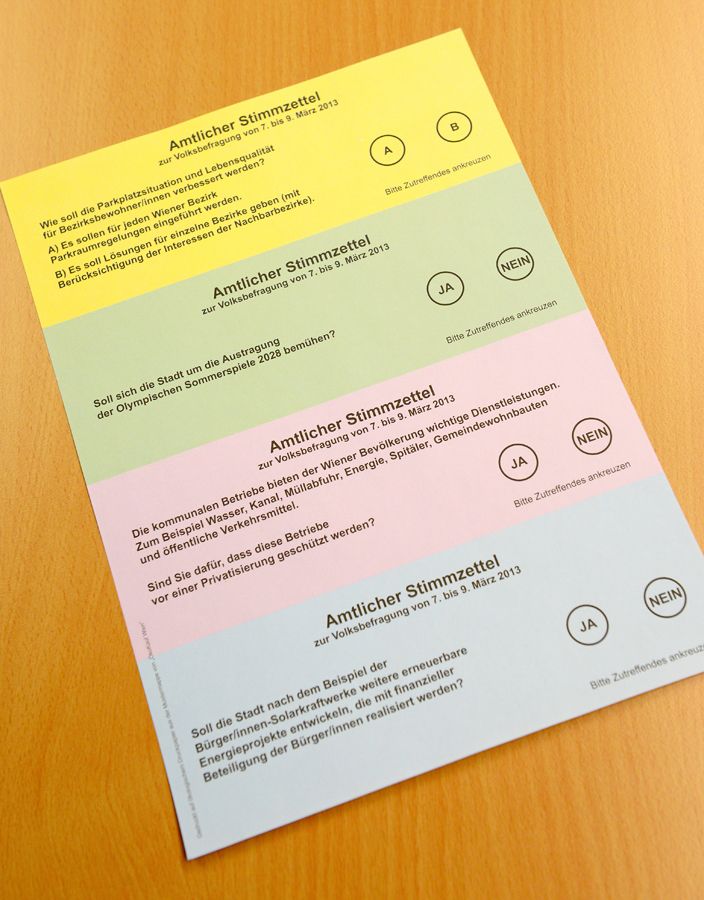

Sehr suggestiv gestellt ist vor allem die Frage 3. Genau genommen dürfte man nicht schreiben, dass kommunale Betriebe "wichtige Dienstleistungen" erbringen, sondern müsste ganz sachlich fragen. In etwa: "Sind Sie für oder gegen die Privatisierung kommunaler Betriebe?" Und Frage 4 beantwortet sich eigentlich von selbst: Es ist unwahrscheinlich, dass Bürger dafür sind, dass Bürger sich an etwas nicht beteiligen sollen.

In der Werbung wäre diese Frage hingegen gelungen: Die Bürger erfahren dadurch, dass es Energieprojekte mit Bürgerbeteiligung gibt. Einige werden dann vielleicht nachgoogeln, welche Projekte schon umgesetzt wurden. So machen sich ein paar mehr Leute darüber Gedanken und können die Information später erneut verwenden, wenn das Thema wieder zur Sprache kommt.

derStandard.at: Kommen denn komplexe Formulierungen und Begriffe wie "erneuerbare Energieprojekte" überhaupt an?

Florack: Der Werbepsychologie nach eindeutig nein. In der Kommunikation abseits der Fachsprache sollten möglichst einfache und klare Sätze verwendet werden, da sie sonst als Absender unglaubwürdig wirken.

Experten dürfen auch komplexere Sprache verwenden und verlieren dabei ihre Glaubwürdigkeit nicht. Bei der Volksbefragung ist es jedoch schwierig, zu deuten, wen die Befragten als Absender identifizieren. Politiker? Fachleute? Mir ist das nicht klar.

derStandard.at: Denken Sie, dass BürgerInnen vor der Komplexität der Fragen zurückschrecken und sich mit der Einstellung "Da kenn ich mich eh nicht aus" gar nicht erst an der Befragung beteiligen?

Florack: Wenn wir bei Umfragen in der Marktforschung komplizierte Fragen stellen, merken wir, dass die Leute aussteigen oder wir bekommen ganz komische Antworten. Daran erkennen wir, dass sie die Fragen nicht wirklich verstanden haben. Ich glaube nicht, dass sich die Leute deshalb nicht beteiligen, aber dass sie bestimmte Fragen vielleicht einfach auslassen oder blind ankreuzen.

derStandard.at: Es könnte also sein, dass manche der Fragen häufig nicht beantwortet werden?

Florack: Den Effekt, der eintreten könnte, nennen wir in der Werbung "Weißes Rauschen": Sie bekommen viele Antworten zurück, wo die Leute nur zufällig ein Kreuzchen hingesetzt haben. Das ist für die Interpretation des Ergebnisses nicht günstig.

Viele Leute werden zum Beispiel bei Frage 3 nur den ersten Satz lesen und dann ein Ja ankreuzen, weil sie denken: "Ja, die kommunalen Betriebe machen gute Dienstleistungen". Und der zweite Teil der Frage wird gar nicht mehr genau angeschaut. Man versteht die Frage also nur halb und das, was man verstanden hat, darüber entscheidet man dann.

derStandard.at: Rot-Grün streitet bereits über die Verbindlichkeit der Ergebnisse. Welche Konsequenzen durch die Volksbefragung erwarten Sie?

Florack: Die Politik muss darauf reagieren. Sie kann zum Beispiel etwas entscheiden und sie kann beschließen, künftig besser mit den Bürgern zu kommunizieren. Sie kann auch Sachverhalte klarer darstellen und Dinge besser erklären. Das wäre ein durchaus positiver Effekt. (Isabella Lechner, derStandard.at, 7.3.2013)