Wien/Dublin - US-Unternehmen, die Steuern sparen wollen, stehen derzeit zwei Wege offen. Die Konzerne können es machen wie Google. Das Optimierungsmodell des IT-Giganten baut auf unzähligen verschachtelten Tochtergesellschaften auf. Die Google-Töchter in Irland, den Niederlanden und auf den Bermudas schieben Gewinne hin und her, bis sich die Steuerlast minimiert. Kritiker sprechen ironisch vom "Double Irish With a Dutch Sandwich".

Das zweite Modell ist simpler. Ein US-Unternehmen schluckt einen kleineren Konkurrenten in Irland, Großbritannien oder Kanada. Im Zuge der Übernahme wird der Konzern so umgebaut, dass die neue Konzernmutter kein amerikanisches Unternehmen mehr ist. Die Unternehmenszentrale wandert nach Dublin, London oder Ottawa. Dieser im US-Recht "Inversion" genannte Prozess bietet einen wichtigen Vorteil: eine Millionen-Steuer-Ersparnis.

Angewandt wird dieser Trick derzeit vor allem in der US-Pharmaindustrie. Am Montag wurde bekannt, dass AbbVie, ein auf Rheumamittel spezialisiertes Chicagoer Unternehmen, den irischen Konkurrenten Shire erwerben wird. AbbVie bietet 39 Milliarden Euro für Shire, dessen Verkaufsschlager ein Mittel gegen das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom ADHS ist. AbbVie wird sich nach Einschätzung von Analysten Abgaben in Millionenhöhe ersparen. Dieselbe Strategie verfolgte auch Pfizer: Der US-Pharmariese wollte den britisch-schwedischen Konkurrenten AstraZeneca nicht zuletzt aus Steuerspargründen übernehmen. Der Deal scheiterte im Mai am Widerstand der Briten.

Aber nicht nur die Pharmaindustrie setzt auf Zukäufe im Ausland zwecks Abgabenoptimierung. Auch die Fusion des US-Bananenproduzenten Chiquita mit dem irischen Unternehmen Fyffes bedeutet für die Konzerne eine Steuerersparnis.

Aber warum zieht es Chiquita und Co in die Ferne?

Zunächst sind die Steuersätze im Ausland niedriger. In den USA liegt der Unternehmenssteuersatz bei 35 Prozent, in Irland dagegen bei 12,4 Prozent, in Großbritannien wird er gerade (bis 2015) auf 20 Prozent gesenkt. Doch ist die Höhe des Satzes gar nicht der entscheidende Aspekt aus Sicht der Konzerne. In den USA werden Unternehmenseinkommen weltweit besteuert. Chiquita etwa muss in Amerika für seine in Irland erwirtschafteten Gewinne ebenso Steuern bezahlen wie für seinen Profit in den USA.

Teure Heimholung

Die Steuer für im Ausland gemachte Gewinne fällt in den USA aber erst an, wenn der Profit nach Hause gebracht wird: sei es in Form einer Dividendenausschüttung oder einer Übertragung der Gewinne im Ausland an den Mutterkonzern in der Heimat. US-Unternehmen haben hunderte Milliarden Dollar an unversteuerten Gewinnen im Ausland angesammelt. Allein bei Pfizer sind es laut Bilanz 70 Milliarden Dollar.

Durch die Inversion entfällt die Steuerpflicht für diese ausländischen Gewinne in den USA. Denn in Irland, Großbritannien, Kanada und den Niederlanden werden nur im Inland erwirtschaftete Unternehmensprofite erfasst.

Laut einer Analyse des wissenschaftlichen Dienstes im US-Kongress wird die Strategie immer interessanter. 47 solcher steuersparenden Übernahmen registrierte man in den vergangenen zehn Jahren. Nur 29 waren es in den 20 Jahren zuvor.

Im US-Kongress läuft bereits seit Monaten eine von den Demokraten forcierte Debatte darüber, Inversionen zu verbieten. Die Diskussion dürfte ein Mitgrund für die Zunahme der Deals in den vergangenen Monaten sein.

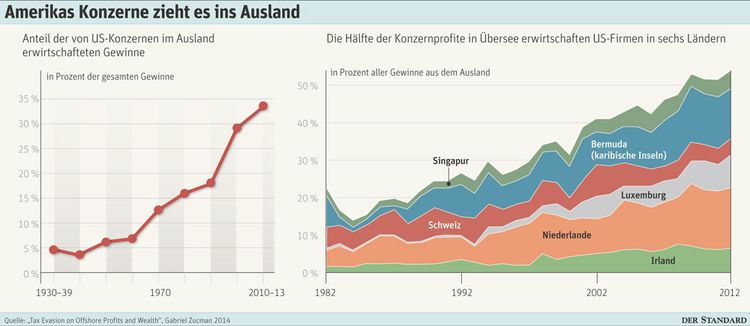

Dass US-Unternehmen grundsätzlich nach immer neuen Strategien suchen, um ihre Gewinne - nicht ihre Geschäftstätigkeit - ins Ausland zu verlagern, belegt auch eine neue Studie des Ökonomen Gabriel Zucman von der London School of Economics. Der ehemalige Schüler Thomas Pikettys hat anhand von Daten der US-Steuerbehörde errechnet, wo US-Konzerne ihr Geld verdienen. Rund ein Drittel ihrer Gewinne machen US-Firmen inzwischen im Ausland, so Zucman. Die Hälfte davon entfalle "auf die sechs Steueroasen" Schweiz, Niederlande, Bermudas, Singapur, Luxemburg und Irland. (szi, DER STANDARD, 15.7.2014)