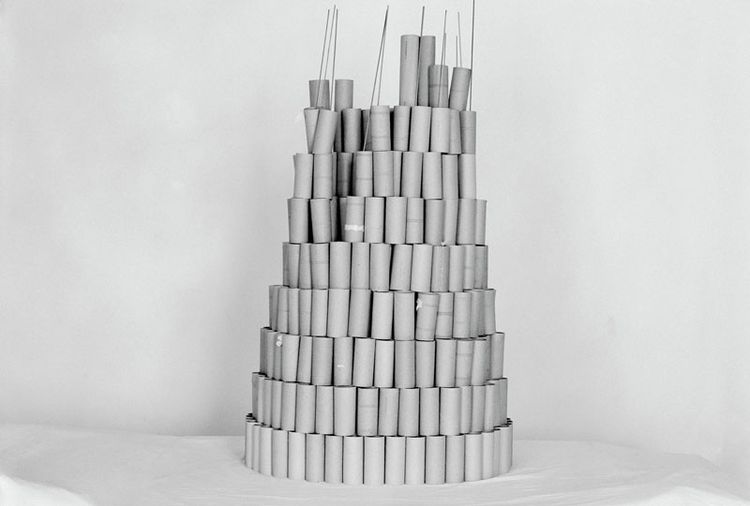

In der Serie "Orbis Pictus" befasst sich Künstler Gregor Schmoll mit der Gemachtheit von Weltbildern. Im Bild: eine Annäherung an "Turmbau zu Babel" von Pieter Bruegel d. Ä., Rotterdamer Fassung.

Krems - Er sei vielleicht neun Jahre alt gewesen, als die Bilder für ihn ihre Unschuld verloren, schrieb der Künstler Gregor Schmoll in einem Briefwechsel mit der Kunsthalle Krems-Kuratorin Stephanie Damianitsch. Ausschlaggebend war Salvador Dalís Gemälde Die Metamorphose des Narziss in der Londoner Tate Gallery. Der Surrealist spielt darin auf jenes wahrnehmungspsychologische Phänomen an, das etwa auch dafür sorgt, dass man spätnachts aus dem Schlaf aufschreckend einen Eindringling im Zimmer vermuten mag, bis die Vernunft eruiert hat, dass es doch nur der Mantelständer ist.

"Was sehen wir wirklich" - diese Frage begleite ihn seit seinem "Tate-Erlebnis", schrieb Schmoll. Um das "Abwegige, Verborgene und Geheimnisvolle" der Bilder zu ergründen, bedient der 1970 in Bruck an der Mur geborene Künstler sich dabei der Fotografie - also ausgerechnet jenes Mediums, dem man nachsagt, das Objektivste zu sein. "Nur mit Mühe" könne man die Kamera zum Lügen zwingen, meinte etwa Edward Weston.

Gregor Schmoll steht der Definition des Medienphilosophen Jean Beaudrillard wohl näher. Dieser meinte, jede Fotografie sei ein "nahezu perfektes Verbrechen", insofern sie die Welt auflöse und nur Schein übriglasse. Solche Scheinbilder - oder "Simulacren" - sah Beaudrillard als bestimmend für die moderne Mediengesellschaft an, in der Abbilder der Wirklichkeit zusehends die Realität ersetzen.

In der Sphäre dieser Abbilder operiert Schmoll: Wenn er die Frage stellt, was wir wirklich sähen, dann soll der Betrachter nicht zuletzt auf Bilder aus dem kollektiven Gedächtnis gestoßen werden. Die visuelle Grammatik unserer Bilderwelt soll offengelegt werden. Wenn Schmoll für seine Serie My Life As Monsieur Surrealist etwa in die Rolle des Meisterverbrechers Fantômas schlüpft oder sich als Dalí inszeniert, dann sind diese Selbstdarstellungen vor allem auch als Koketterie mit Zitaten zu begreifen: Inwiefern kann das Ich bestehen bleiben, wenn es seine Sprache doch immer schon vorfindet?

Was sehen wir wirklich?

Es ist bezeichnend, dass man in Schmolls Personale Orbis Pictus in Krems von einer Spinnennetzinstallation begrüßt wird, die einen wie ein Wurmloch einsaugen zu wollen scheint: in ein intertextuelles Geflecht, das sich zwischen Popkultur und Kunstgeschichte aufspannt.

Ein hintersinniges Zitateraten ist so auch die Serie Aus der Privatsammlung: Schmoll machte immer dann einen Schnappschuss, wenn er irgendwo in seiner privaten Umgebung ein Bild der Kunstgeschichte wiedererkannte. Wer braucht einen Häuser zerlegenden Gordon Matta-Clark, wenn er eine Baustelle vor dem Fenster hat. Dass auch Weltbilder etwas bloß Gemachtes sind, zeigt schließlich die titelgebende Serie Orbis Pictus, in der Schmoll für den Betrachter durch die Geistesgeschichte "zappt". (Roman Gerold, DER STANDARD, 28.10.2014)