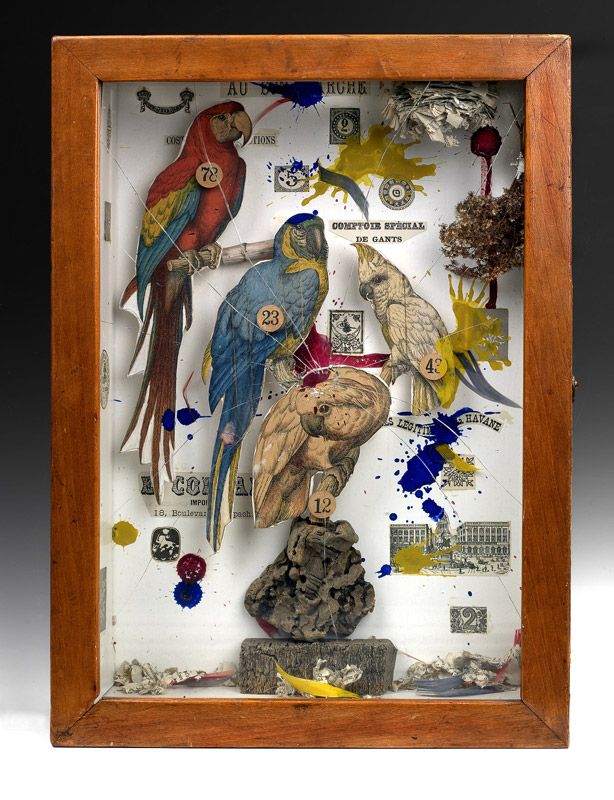

Wien – Fünf Sekunden lang habe er den Schrecken mitgespielt, so Kurator Jasper Sharp, habe sein Team im Kunsthistorischen Museum (KHM) im Glauben gelassen, die Cornell-Box mit den Papageienvögeln sei beim Transport beschädigt worden. Aber so heikel, weil fragil, die Guckkästen des Joseph Cornell (1903–1972) auch sind und so sehr Transportfragen beim Bangen um das Zustandekommen der Ausstellung eine Rolle spielten: Das Glas hat in diesem Fall der Künstler selbst durchschossen.

Eine drastische und ungewöhnliche Geste im Werk des New Yorker Künstlers. Denn in Cornells ebenso umfangreichem wie auch verrätseltem Werk (die Summe seiner Arbeiten liegt im Dunkeln) findet sich sonst keinerlei Aggression. Und obendrein auch keine – zumindest keine offensive, körperliche – sexuelle oder politische Anspielung, wie sie der Bildsprache der Cornell beeinflusst habenden europäischen Surrealisten eigen ist. Liebreiz statt Provokation.

Betritt man die Welt des Joseph Cornell, dann ist das so, als öffne man einen seit den 1950er-Jahren versperrten Dachboden, hebe in der staubschwangeren Luft und verträumt-optimistischen Atmosphäre die Deckel von Schachteln und Kisten und berge Schätze wie mit Satinband verschnürte Briefe, Poesiealben und eine Menge mit fremden Erinnerungen aufgeladenen Krimskrams: Glasmurmeln, Schaumpfeifen, Eintrittskarten, alte Stiche und Atlanten aus viktorianischer Zeit, Reiseerinnerungen sowie Reproduktionen Alter Meister, Illustrationen aus dem Reich der Tiere oder der Welt von Zirkus und Ballett.

Cornell hat diese mit Nostalgie angesoffenen Dinge aber nicht gefunden, sondern bei Expeditionen in Trödel- und Souvenirgeschäften in der 42. Straße erjagt. Daraus baute er – zuerst nächtens, später, nachdem er den Brotberuf in der Textilbranche aufgeben konnte, tagsüber – seine Guckkästen mit ihrer sehr privaten, zarten Geheimpoesie. Gerade deswegen ist Sharp jene "Shadow-Box" von 1943 (Habitat Group for a Shooting Gallery) mit dem zersprungenen Glas so wichtig: Denn sie soll dabei helfen, die Schublade vom weltabgewandten Träumer Cornell zuzuschieben

Weggesperrte Märchen

Cornell habe nicht in einer Blase gelebt. Vielmehr habe der nahezu "universell" Interessierte (Naturwissenschaft, Religion, Literatur, Ballett und Kunst) stets Radio gehört in seinem Atelier im Souterrain seines Elternhauses im Stadtteil Queens. Im Krieg erreichten ihn dort am Utopia Parkway (eine Adresse, die in Bezug auf seine Sehnsuchtsräume fast schicksalhaft erscheint) die Nachrichten von zerbombten europäischen Städten, Orten, die Cornell lebtags nur im Kopf bereist hatte und der diese Fernweh-Destinationen nur bildlich beschwor. Die Bomben über Europa scheinen den Schuss in die Assemblage aus domestizierten Vögeln, französischen Worten und Illustrationen von europäischer Barockarchitektur zu erklären.

Bei der KHM-Präsentation des verspielt-wundersamen, einst rasch von Peggy Guggenheim oder Galerist Leo Castelli geförderten Œuvres siegt allerdings wieder das Märchenhafte, jener in sanftes Dämmerlicht getauchte rückwärtsgewandte Wunderkammergedanke: Er fügt sich samt der Idee historischer Sammlungen – die ganze Welt en miniature einzufangen – sehr schön in dieses Haus. Ja, man verschränkte die Sonderschau sogar mit der Kunstkammer, wo das Kostbare auch hinter Glas, in Vitrinen verwahrt liegt.

Bild nicht mehr verfügbar.

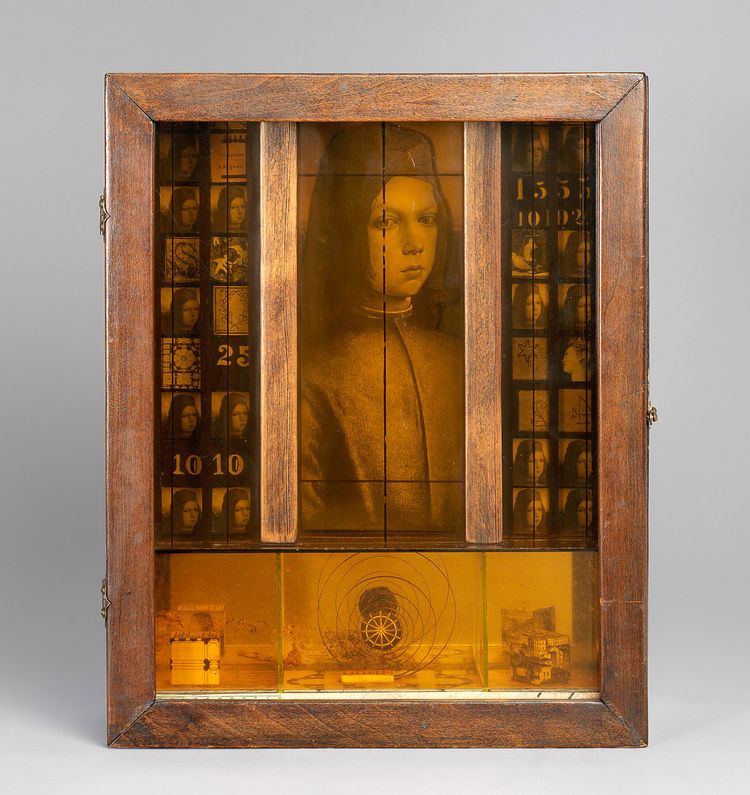

Und auch Cornell, der sowohl als schüchtern, aber in Bezug auf Gespräche über seine Arbeit auch als überschäumend Beschriebene, sperrte alles hinter Glas: all seine Träume und all die Erinnerungen an die Kindheit, an den Zirkus und den Vergnügungspark in Coney Island, bevor er sich in die Verantwortung eines Familienernährers und Pflegers des kranken Bruders zurückzog, sich in seinem Gefängnis einrichtete. Dort stülpte er dann den von ihm regelrecht obsessiv bewunderten Tänzerinnen (etwa Tilly Losch) und Schauspielerinnen (beispielsweise Lauren Bacall) oder den Renaissance-Gemälde-Schönheiten (insbesondere jene von Parmigianino) den Glassturz über, stutzte den Vögeln, Sinnbild der Freiheit und des Fliegens, im übertragenen Sinn die Flügel. Die Romantik scheute er nicht, aber auch mit dem Kitsch kollidiert er (bisweilen).

Harmlose surreale Spielart

Anders der Kooperationspartner Royal Academy in London: Dort zeigte man die rund 80 Arbeiten unter dem Titel Wanderlust in weißen, neutralen Räumen. Trotz Cornells in die Vergangenheit gerichteten Blicks können sich in dieser Umgebung dessen formale Neuerungen wohl mehr entfalten.

Zwar war ihm eine eher harmlose Spielart des Surrealismus eigen, dennoch führte der Künstler die Technik der Collage ins Dreidimensionale über. Cornell inspirierte Künstler (Andy Warhols Idee des seriellen Porträts könnte von Cornell stammen.), kooperierte mit Marcel Duchamp, mit dem er auch in intensivem Briefkontakt stand, schuf außergewöhnliche Experimentalfilme und war, wie Beispiele illustrieren, auch zu bemerkenswerter Reduktion fähig, ja schien darin sogar den Minimalismus um gute 15 Jahre vorwegzunehmen.

Stets rutscht aber der Blick weg von den Arbeiten hin zur Biografie des eigenwilligen Außenseiters, der sich sein ganzes Leben lang nur von Kuchen und anderen Süßigkeiten ernährt haben und als Jungfrau gestorben sein soll, weicht Versuchen der Psychologisierung. Diese scheinen mehr zu faszinieren. Eine nicht unproblematische Blickverschiebung. (Anne Katrin Feßler, 21.10.2015)