Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao sprach auf der chinesischen Ablegerkonferenz des Davoser Weltwirtschaftsforums über die "größte Herausforderung" für die Wirtschaft seines Landes: Unter dem Druck zurückgehender Exporte "verschärfen sich unsere Probleme mit Überkapazitäten". Sein Chefplaner von der Entwicklungs- und Reformkommission warnte vor Bergen unnützen Zements und der Vizepräsident der Bank of China, Zhu Min, vor Stahl ohne Ende.

Das war im Spätsommer 2009 mitten in der Weltfinanzkrise, die auch China schockte. Peking versuchte mit gigantischen Investitionen sein taumelndes Wachstum aufzufangen. Banker Zhu sorgte sich, dass China Ende 2009 Rekordmengen von 690 Millionen Tonnen Stahl produzieren könnte und "bei einer Nachfrage von höchstens 540 Millionen Tonnen" darauf sitzenbleiben würde. Die Auslastung werde auf 80 Prozent sinken.

Probleme über Probleme

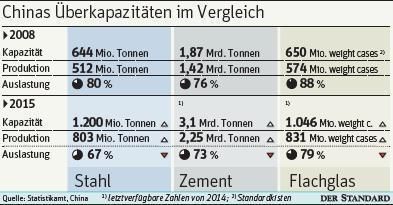

Heute wirken die damaligen Probleme bescheiden. Beispiel Stahl: 2015 produzierte China mit 803 Millionen Tonnen fast doppelt so viel wie 2009, hätte aber 1200 Tonnen herstellen können. Die Auslastung der Werke sank auf 67 Prozent, viele Stahlkocher schrieben rote Zahlen. Auch in der Zementindustrie verdoppelte sich der Überschuss von 450 Millionen Tonnen im Jahr 2008 auf 850 im Jahr 2014. Die Auslastung: 73 Prozent. Ebenso verschwenderisch ging es bei der Herstellung von Industrieglas und Papier zu, bei Ölraffinerien oder Werften.

Nirgendwo funktioniert der Markt in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt richtig. Sie ist immer noch ein Flickenteppich zwischen Markt und Plan. Mächtige Interessengruppen in den Provinzen nutzen das aus. Die EU-Handelskammer in Peking thematisierte diese Erkenntnisse, im November 2009 warnte sie auch vor dem Phänomen der ruinösen Massenproduktion: Ohne Strukturreformen werde China in eine gigantische Krise schlittern.

Manche geißelten das als Schwarzmalerei. Auch Chinas Führung hörte nicht auf Ratschläge, mit marktwirtschaftlichen Hebeln, darunter Fiskal- und Steuerreformen, und gezielter Preispolitik für Ressourcen, Boden oder Energie die Fehlentwicklungen zu bremsen. Stattdessen pumpte sie immense Summen in den Wirtschaftskreislauf, um sein Wachstum anzutreiben. Chinas Führung erlaubte den Provinzen, die Kredithähne aufzudrehen und ihre Staatsunternehmen weiter auszubauen. Das zweistellige Wachstum verhüllte alle Verluste. China schien sich selbst am Schopf aus dem Krisensumpf zu ziehen. Doch dem war nicht so.

Von schlecht zu schlimm

Diese Woche legte die EU-Handelskammer ihre zweite Studie zum Problem der Überkapazitäten in China vor. Sie sind alle noch da. EU-Kammerchef Jörg Wuttke: "Die Lage hat sich nur von schlecht zu schlimm gewandelt." Der Report liest sich wie ein Lehrbuch über die reale Wirtschaft Chinas, ihre Bewegkräfte und darüber, warum die von Peking angekündigten Marktreformen vor den Provinzen stets haltmachen. Das Wirtschaftswunderland war nie ein effizientes Modell. In den Provinzen geht es noch immer um Größe und Marktanteile. In den vergangenen sechs Jahren wuchsen überall Produktionsanlagen in den Himmel.

Die EU-Studie beschreibt das Überangebot in acht Branchen. Das Institut China Entrepreneur Survey System (CESS) untersuchte mehr als ein Dutzend weiterer Produktionen von Konsumgütern bis Verkehrsausrüster. Überall das gleiche Bild: hohe Anlageinvestitionen, Produktionserweiterungen und sinkende Auslastung. Im Durchschnitt aller untersuchten Industrieunternehmen fiel sie von 2010 bis 2015 von 78,3 auf 66,6 Prozent. Chinas Premier Li Keqiang warnte noch dringlicher als sein hilfloser Vorgänger Wen vor der Last der Überkapazitäten für Staatsbetriebe. Sie können Maschinenparks und Anlagen nicht effizient nutzen, und so fehlt das Geld, um in Modernisierung und Innovation zu investieren. Hier schließt sich der Kreis.

Explosiver Untergrund

Auch Chinas Banken sollten sich warm anziehen. Sie sitzen auf Krediten in unbekannter Höhe, mit denen sie die Erweiterungen der Produktionen für rund 150.000 Staatsbetriebe finanzierten. 80 Prozent der Banken nannten laut einer Umfrage die Überkapazitäten ihr "aktuell größtes Problem", sagt Wuttke. Die Fehlentwicklungen wirken auch nach außen. Europas Stahlarbeiter demonstrierten in Brüssel aus Angst um ihre Arbeitsplätze. Chinas Stahlexporte in die EU stiegen 2015 um 50 Prozent, die EU strengte Anti-Dumping-Klagen gegen chinesische Stahlproduzenten an.

Programmiert ist auch politischer Streit mit dem Ausland. Weder USA noch EU sind bereit, Peking nach 15 Jahren Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation Marktwirtschaftsstatus zuzusprechen. Eine Anerkennung würde Anti-Dumping-Klagen erschweren. Misstrauisch beäugt werden auch Initiativen wie die Erschließung einer neuen Seidenstraße oder die Asiatische Investitionsbank für Infrastruktur, um Absatzmärkte für Überschussproduktionen zu erschließen. (Johnny Erling aus Peking, 25.2.2016)