Innsbruck – Schöne, komplexe Welt der experimentellen Quantenphysik: Dieses Forschungsfeld scheint wie geschaffen für Gerhard Kirchmair. Der heute 35-Jährige wurde in Hall in Tirol geboren, wuchs in Sistrans auf und besuchte aufgrund einer frühpubertären Affinität zur Funktionalität von Elektrogeräten und Schaltkreisen die HTL für Elektrotechnik. Danach wollte er schon auch noch wissen, warum all die Technik, die er in der "rezeptartigen Ausbildung" (Zitat Kirchmair, Anm.) kennenlernte, so scheinbar reibungslos funktioniert, und daher die Grundlagen erfahren.

Der logische Weg führte ihn zum Physikstudium an die Universität Innsbruck und schließlich zu Rainer Blatt, der sein Doktorvater wurde. Der Wissenschafter ist ja einer der Gründer des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Ihm wird nachgesagt, Studenten für das Fach begeistern zu können, was rückblickend betrachtet sicher nicht der einzige, aber einer der Gründe ist, warum Kirchmair heute, obwohl er es nie plante, Quantenphysiker ist – derzeit in der Position eines Universitätsprofessors mit zeitlich begrenztem Vertrag und eines Junior Research Directors am IQOQI.

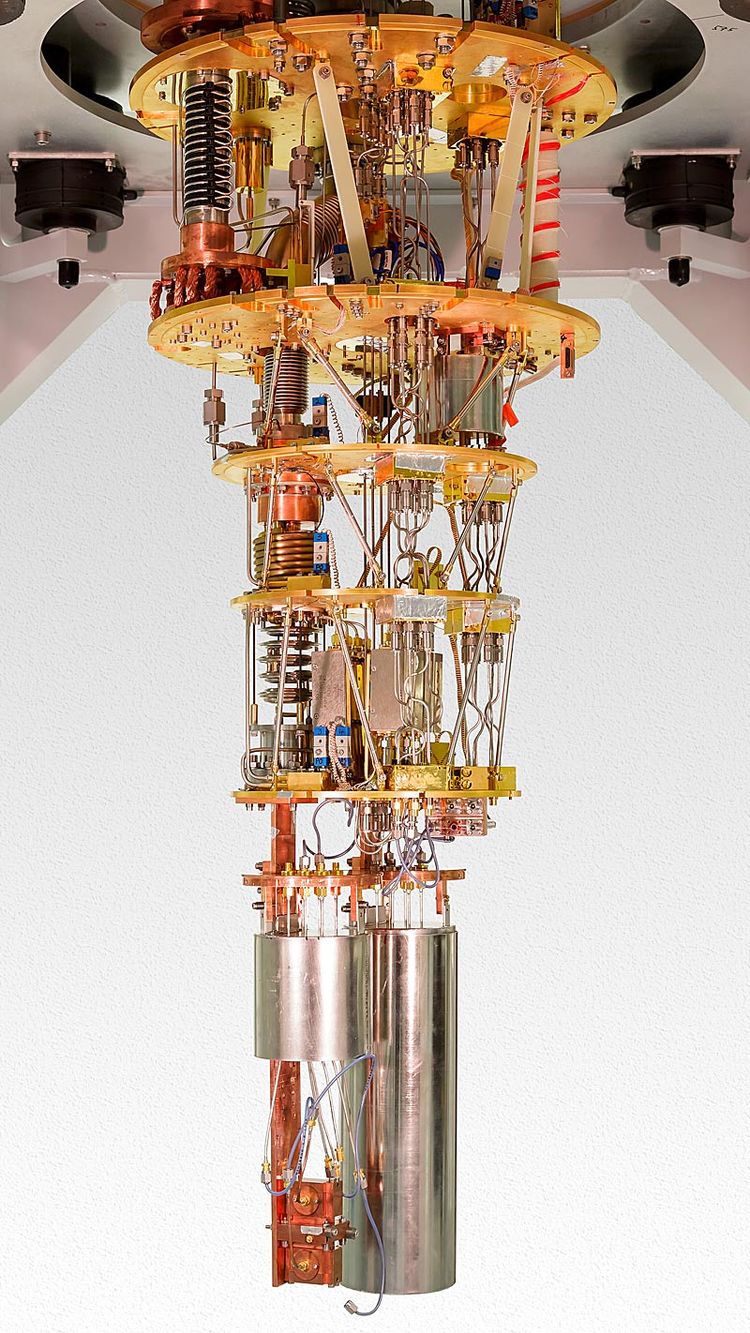

Kirchmair spezialisierte sich auf die Technologie des Quantensimulators, eine der vielversprechendsten Anwendungen in der Quanteninformationsverarbeitung. Er baut nun gemeinsam mit seinem Team einen Quantensimulator, um Modelle von Festkörpern anzuschauen, die eigenartigerweise supraleitend sind, ihr elektrischer Widerstand also bei einer bestimmten Temperatur gleich null ist, obwohl das eigentlich gar nicht geht. Als Hintergrund muss man wissen: Für die meisten Materialien ist die Temperatur, bei der sie supraleitend werden, sehr niedrig. Doch für einige, sogenannte Hochtemperatursupraleiter, ist sie eben, wie der Name schon sagt, vergleichsweise hoch – das heißt immer noch bei etwa minus 150 Grad Celsius. Kirchmair: "Das für Supraleiter verwendete physikalische Modell sagt eigentlich, dass das nicht funktionieren kann."

Für die Quantenbits verwendet Kirchmair eine spezielle Art von Spulen, sogenannte Josephson-Kontakte: Das sind zwei Supraleiter, die durch eine nichtleitende Oxidschicht getrennt sind. Sie erzeugen ein nichtlineares Verhalten, das für Quantenexperimente notwendig ist.

ERC-Förderung erhalten

Im Winter des vergangenen Jahres erhielt Kirchmair für diese Forschungen einen Starting Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC) mit insgesamt 1,5 Millionen Euro zugesprochen. Die Laufzeit des Projekts beträgt fünf Jahre.

Grundlegende Arbeiten für die Technologie hat Kirchmair schon in seiner Zeit als Postdoc an der Yale University durchgeführt. Vorarbeiten für das Projekt wurden aber auch in gemeinsamen Forschungen mit den Theoretikern um den Innsbrucker Peter Zoller entwickelt.

Kirchmair hofft, ein System aus mehreren Quantenbits herstellen zu können. In Aussendungen steht 40 bis 50. Er wäre aber wohl auch schon mit 20 zufrieden, sagt er. In jedem Fall ist es ein recht ehrgeiziges Ziel, wenn man bedenkt, dass der Rekord bei 14 Qubits liegt, aufgestellt mit einer Ionenfalle von der Gruppe um Rainer Blatt.

Aber der Quantensimulator, den er mit dem ERC-Geld baut, hat Vorteile. Hier muss man nicht wie bei anderen Technologien zur Quanteninformationsverarbeitung alles perfekt kontrollieren (schlecht ist vor allem Einfluss von der Umwelt), wie Kirchmair erzählt. Es genügt, einen Teilbereich genauestens zu kontrollieren. Jedoch: Hoffnungen, mit dieser Technologie dann schnell zu einem handelstauglichen Quantencomputer zu kommen, dämpft der Wissenschafter. Er sagt dazu zum STANDARD: "Vermutlich wird ein Quantencomputer aus mehreren Technologien bestehen, der Simulator könnte bestenfalls eine davon sein. Man wird sehen, wie die Zusammensetzung genau sein wird."

Was die eigene Zukunft betrifft, ist Kirchmair wesentlich bestimmter. In den vergangenen vier Jahren konnte er am IQOQI eine eigene Forschungsgruppe aufbauen. Nach einer Evaluierung wird er sich nun auf eine permanente Position an der Universität Innsbruck und am IQOQI bewerben. Dieser von Peter Zoller initiierte Karriereweg ist vom international üblichen Tenure-Track-Verfahren inspiriert, unterscheidet sich von diesem aber in einem wesentlichen Punkt: In vergleichbaren Ländern wie den Niederlanden gibt es keine neuerliche offene Ausschreibung. Eine nochmalige Bewerbung ist für einen positiv evaluierten Kandidaten nicht notwendig.

Schöne niederländische Forscherkarrierewelt. (Peter Illetschko, 4.6.2017)