Wien – Eine steigende Zahl von multiresistenten Bakterien ist nicht das einzige Problem in Krankenhäusern. Auch herkömmliche Infektionen stellen ein zunehmendes Hygienerisiko in Gesundheitseinrichtungen dar. Welche Rolle die Wechselwirkungen zwischen den Reinigungsmitteln und den verwendeten Textilien spielen, untersucht ein neues Forschungsprojekt.

Krankenhauskeime, mit denen sich Patienten erst im Zuge einer Behandlung infizieren, stellen eine lange unterschätzte Herausforderung im Gesundheitsbereich dar. In Verbindung mit ohnehin bereits angeschlagener Gesundheit können diese zu ernsthaften Komplikationen führen. Laufend aktualisierte Hygienepläne und die Erforschung der dahinter stehenden Prozesse sind entscheidend um Infektionen vorzubeugen.

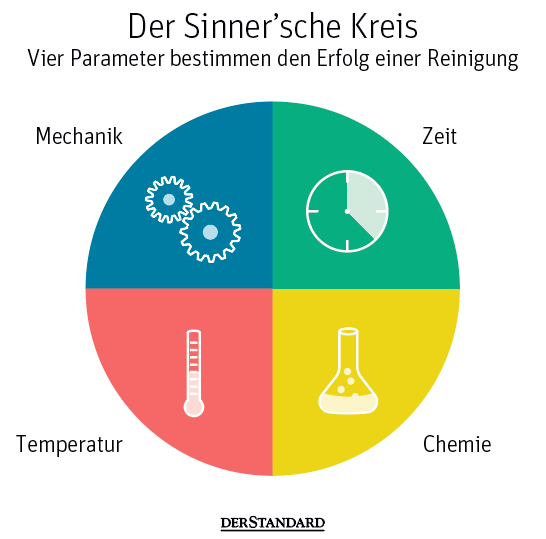

Beim Einsatz von Desinfektions- und Reinigungsmitteln gilt es auch, mögliche Wechselwirkungen mit den jeweiligen Materialien zu beachten. Dabei spielen nicht nur Unterschiede bei der Oberfläche eine Rolle, also z.B. Metall oder Kunststoff, sondern auch, ob diese beschichtet ist oder nicht.

Der Einfluss der verwendeten Textilien

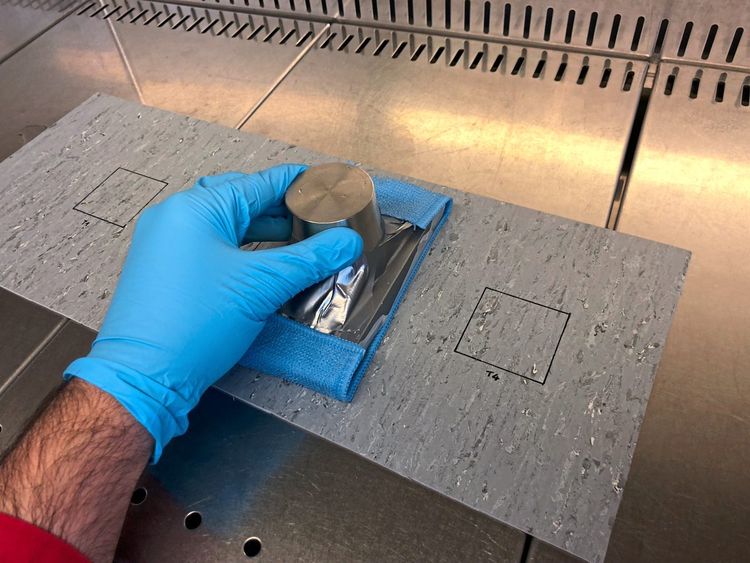

Dazu kommt eine mögliche Interaktion mit dem verwendeten Tuch, denn nicht nur beim kücheneigenen Schwamm ist das Gegenteil von gut oft gut gemeint. Gut ist es, wenn die Textilien Bakterien und Schmutz aufnehmen und entfernen; gut gemeint, wenn darunter auch Wirkstoffe aus dem Putzmittel sind. Schließlich fehlen diese dann für die Bekämpfung von Keimen und der gewünschte Erfolg kann nicht mehr gewährleistet werden. Diese beiden gegensätzlichen Effekte werden in speziellen Tests beobachtet.

Das Projekt SaferTex vereint Anwender, Hersteller und Entwickler von Reinigungsprodukten und Textilien aus Industrie und Forschung. Von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) unterstützt, untersuchen diese die komplexen Wechselwirkungen und Mechanismen aus dem Zusammenspiel der Textilien mit den Putzmitteln.

"Für mich ist es ein Erfolg, wenn wir wissen, welches Tuch in Kombination mit welchem Reinigungs- und Desinfektionsmittel den bestmöglichen Effekt erzielt", sagt Projektleiterin Gabriele Ettenberger-Bornberg vom österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik (OFI) in Wien. In der zweijährigen Laufzeit werden dafür reale Situationen in Gesundheitseinrichtungen simuliert und verschiedene Materialien und Herstellungsmethoden der Textilien getestet. Das Wissen, ob und welche Interaktionen dabei stattfinden, soll künftige Reinigungsmethoden optimieren. (Markus Plank, 27.4.2019)