Österreichische Debüts, vier an der Zahl, decken zusammen ein ganzes Spektrum der heimischen Gegenwartsliteratur ab – konkret die Themen Reisen und osteuropäische Nahferne, Beziehungsgeflecht, Musik und Kindheit.

Erster Schauplatz: die Stadt Charkiw in der Ostukraine. Nicht gerade ein touristisches Ziel. Dorthin hat es eine Österreicherin verschlagen, für ein Jahr als Fremdsprachenlektorin an die Universität.

Bianca Kos erzählt von Wohnungssuche, Plattenbauten, von ihrer Sprachklasse, mit der sie das Projekt eines Stadtführerbuchs beginnt. Sie erzählt davon, wie sie akquiriert wird für eine Hörbuchaufnahme, wie sie Anschluss findet, wie sie ihre Annahmen, Urteile und Schlüsse, die "schnell, falsch und ungerecht" sind, fallenlässt, sie erzählt von Babuschkas, den Concierges, vom Erlernen der von ihr geliebten russischen Sprache, die Kos partout nicht zurücklieben will, von ihrer vergeblichen Suche, den Autor Serhij Zhadan zu treffen. Bis es sie kurz vor der Abreise in ein Kellerlokal verschlägt, wo dieser mit seiner Band auftritt.

Die Grazerin, die in Klagenfurt lebt, hat ihren ersten Roman autobiografisch unterfüttert. Denn sie war selbst in Charkiw Hochschullektorin. Das eigene Leben leicht verschleiert für den ersten Roman zu nutzen ist ja ein literarischer Standardvorgang.

Das haben von Hermann Hesse und Thomas Mann bis zu Josef Winkler viele getan. Aber der erste Roman mit 60? Schon daher fällt Bianca Kos' Das Mundstück aus der Reihe. Weil das Buch gekonnt mit Ferne und Nahkontrasten spielt.

Spiel der Emotionen

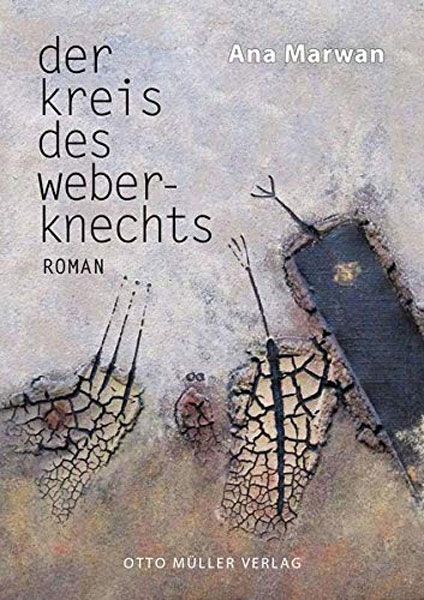

Elf Jahre sind vergangen, seit die 1980 geborene, in Ljubljana aufgewachsene und seit langem in Wien ansässige Ana Marwan den Exil-Literaturpreis erhielt. Ergebnis dieser Jahre: Der Kreis des Weberknechts.

Lipschitz, den Vornamen Karl erfährt man erst gegen Ende, ist ein selbsterklärter Misanthrop. Bis er, der an einem größeren philosophisch-anthropologischen Werk arbeitet, sich wider Willen in einem Gefühlssturm wiederfindet. Er verliebt sich Schritt für Schritt in die Nachbarin, die ihn um den Finger wickelt.

Diese Mathilde ist so klug wie erfahren, klüger und lebenserfahrener als Lipschitz mit seinen unangenehm charaktermännlichen Rechthabereien. Und dann, als er tatsächlich in vollem Liebesbrand steht, macht er, maskuliner Tölpel, der er ist, Fehler nach dummem Fehler. Woraufhin Mathilde die Beziehung beendet.

Er, anfangs stolz allein, ist nun unglücklich allein. Er stürzt sich in die Arbeit an seinem Manuskript, bis ihm ein Belesener buchstäblich vor Augen führt, dass das, was er als eigene Gedanken zu Papier gebracht hat, sich alles schon bei Friedrich Nietzsche findet, dessen Bücher Lipschitz nicht gelesen hat.

Man realisiert recht schnell, worauf Ana Marwan hinauswill, auch romandramaturgisch. Auf ein Metaspiel, in dem die Konstruktion stetig ironisch blitzend hindurchschimmert. Das ist überwiegend unterhaltsam bis, einige Male, wirklich geschlechterscharfsinnig und geschliffen aphoristisch. An manchen Stellen will jedoch die Gefühlsinszenierung nicht so recht zünden, mutet sie schief und steif an.

Mediale Stars vor 300 Jahren

Das Barock und die österreichische Literatur. Das war ein lange von Literaturwissenschaftergeneration zu Literaturwissenschaftergeneration weitergereichtes Klischee, das 1966, mit dem Tod Heimito von Doderers, allerspätestens sieben Jahre später mit dem Tod Albert Paris Güterslohs endgültig verdunstete.

Wenn auch etwa bei H. C. Artmann mehr als nur Fermente einer sprachmusikhistorischen Welttotalen-Resonanz zu finden sind. Kastraten, jene Sänger, die einst ihre Männlichkeit für einen Stimmumfang von drei bis dreieinhalb Oktaven dreingaben, waren vor 300 Jahren Modephänomene und mediale Stars avant la lettre.

Viele Komponisten des Barocks buhlten mit Opernwerken um die äußerst populären Sänger mit den engelsgleichen Stimmen. Farinelli, Caffarelli, Senesino waren Diven, gekrönte Häupter hofierten sie, sie wurden mit Reichtümern überschüttet.

Kastraten und klassische Musik waren vor einem Vierteljahrhundert kulturell in Mode. Damals kam ein Spielfilm in die Kinos (Farinelli), Helmut Kraussers Melodien und Robert Schneiders Schlafes Bruder erschienen.

Nun präsentiert Daria Wilke, einer Moskauer Schauspieler- und Puppenspielerfamilie entstammend und seit zwanzig Jahren in Wien lebend, einen bemerkenswert virtuosen Roman über diese Sopranisten, deren Stimmhöhe heutzutage Countertenöre erreichen.

Ein mysteriöses Privatinternat, genannt "Haus Settecento", in der Südoststeiermark, das die Kastraten-Ausbildungsschulen im Neapel des 18. Jahrhunderts mit Zuchtreglement imitiert, Matteo, der höchstbegabte der eisern getrimmten Sänger, der unentwegt an Doru denken muss, einen etwas älteren Freund, der als einer der wenigen dem Haus und dem bizarr-exzentrischen Regelwerk entfliehen konnte und in der Welt als Sänger Erfolg hat.

Dann flieht Matteos Schwester, die sich all dieser künstlich barocken Minimundus-Sangeswelt entziehen will. Matteo bricht auch aus, will sie wiederfinden, schlägt sich nach Wien durch, ist anfangs obdachlos, verdient dann etwas Geld als Straßensänger, kommt schließlich bei einem exzentrischen "Windfänger" auf der Wieden unter.

Matteo wird am Ende für eine Inszenierung von Francesco Cavallis Oper Eliogabalo vom Theater an der Wien unter Vertrag genommen. Hier entdeckt nach einer ersten Settecento-Geheimaufführung die gesamte Welt seine "Hyazinthenstimme". Am Schluss geht das "Haus Settecento" an ihn über.

Daria Wilke hat keinerlei Angst vor farbsattem Duktus und vor Pathos, vor weit ausgreifenden Satzkaskaden, vor allem nicht vor einem magischen Realismus, der Unbelebtes belebt, vor Märchenhaftem und albtraumhaft Dunklem.

Erstaunlich, wie selten Wilke jene Leitplanken touchiert, die das Areal des Kitsches arrondieren. Ein rauschhaftes Buch ist dies, das wahrlich einen barocken Rausch auslöst und überzeugend wie mitreißend und musikhistorisch kundig eine aus der Zeit gefallene Andersromanwelt erstehen lässt. Ein schwindelmachendes, ein reifes Debüt.

Stahlstadtrand

Denkbar weit weg von Barock, Oper und überflutenden Gefühlen ist der Glöcknerweg in Kleinmünchen in Linz. Barbara Schwarcz lässt die späten 1970er-Jahre wiederauferstehen und mit ihr ein "Stahlstadtrandkindlebensgefühl".

"Du stolperst", heißt es in Sommerverschwendung, "durch deine Erinnerungen wie durch ein Spiegelkabinett, das dir dein Leben vergrößert oder verkleinert, schmäler oder breiter, in jedem Fall aber verzerrt zurückwirft, als wär es ein Traum."

Autobiografisch grundiert mutet in diesem hochgelungenen Spiegelkabinett-Roman manches an, inklusive lustig verfremdeter Musikzitate zwischen Patrick Hernandez und Abba.

Das Raffinierte der Schwarcz'schen Prosa ist der Einsatz der vielleicht schwierigsten Erzählform, des Du. Das ganze Buch, das die ersten, so langen Sommerferien der Hauptfigur, eines siebenjährigen Mädchens, Nesthäkchen ihrer großen Familie mit ungarischen und siebenbürgischen Wurzeln, umfasst, ist in der zweiten Person Singular gehalten, was Nähe und Ferne erzeugt.

Die zusätzliche Raffinesse dieses stilistisch feingeschlängelten Buchs ist, dass es eine plastische Kindererzählung ist und zugleich eine Reflexion über Zeit, Veränderungen, Untergegangenes.

"Die Entdeckung", schreibt Schwarcz an einer Stelle klug, "dass, wenn du dir ein Wort oft genug vorsagst, dir dieses Wort immer fremder wird, so fremd, dass du das Gefühl hast, eine willkürlich zusammengewürfelte Kombination aus Buchstaben oder Lauten auszusprechen, bis das Bezeichnete zu verblassen beginnt und schließlich ganz hinter dem Bezeichnenden verschwindet und man auf diese Weise also mit Wörtern Dinge wegzaubern und gleichzeitig Wörter in Dinge verwandeln kann." (Alexander Kluy, 25.10.2019)