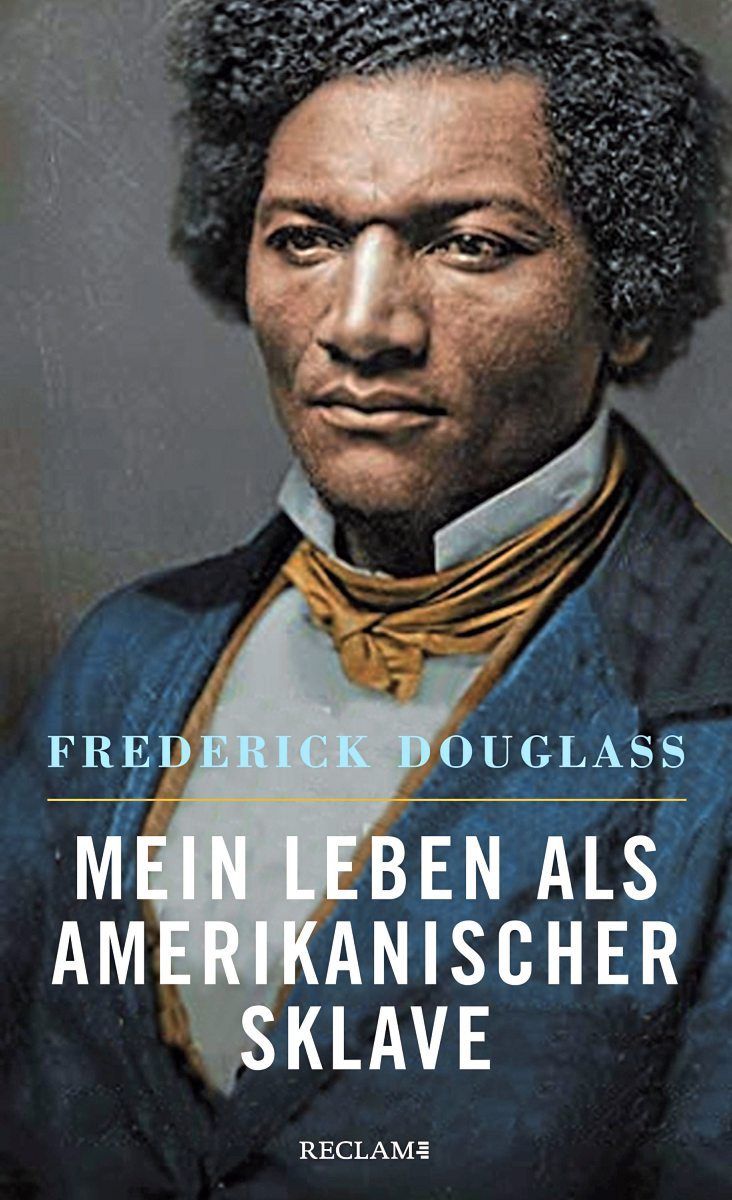

Irgendwo in den Gassen Baltimores muss Frederick, elf- oder zwölfjährig, gehockt sein, ganz genau konnte er das angesichts seines ihm unbekannten Geburtsdatums nicht sagen. Es war das Jahr 1829. Mit einem Buch in der Hand saß er da und sog begierig auf, was auf den Seiten stand. Den Preis, die 50 Cent für Caleb Binghams Redensammlung The Columbian Orator, hatte er sich mühsam durch Schuhputzen verdient und auf die hohe Kante gelegt.

Gebannt las Frederick, der sich selbst im Geheimen Lesen und Schreiben beigebracht hatte, die Reden Washingtons und Franklins wie die fiktiven, die Figuren der Weltgeschichte wie Cato oder Sokrates in den Mund gelegt sind. Frederick las das Schulbuch immer wieder. Nie in der Schule. Denn als Sklave ging er nicht zur Schule.

Seitdem Frederick Bailey acht war, arbeitete er für seinen "Master". Seine entfernt lebende Mutter sah er nur vier-, fünfmal; Jahre später erfuhr er zu spät, dass sie todkrank war, dass sie gestorben, dass sie beigesetzt worden war. Wer sein Vater war, erfuhr er in seinem langen Leben, das im Februar 1895 endete, nie.

Überwältigender Redner

Als er fünf Jahre vor der Jahrhundertwende einem Herzinfarkt erlag, war er der Amerikaner, der seit 1850 am häufigsten fotografisch auf Metallplatte gebannt worden war, häufiger als der zum Mythos gewordene Präsident Abraham Lincoln, Douglass – den Nachnamen hatte er nach seiner abenteuerlichen Flucht 1838 aus der Sklaverei nach Massachusetts angenommen, damals Usus für geflohene Sklaven, um ihre Spuren zu verwischen – mit dem eindrucksvollen großen Kopf, den dichten, früh ergrauten, schließlich schlohweißen Haaren und der dunklen Haut. Er, der Afroamerikaner mit der Heroenvita.

Frederick Douglass als Selfmademan zu titulieren wäre eine groteske, ja eine haarsträubende Untertreibung. Er schuf sich selbst vollständig neu, nicht nur aus dem Nichts. Sondern aus dem Minusbereich. Er, der vormalige Sklave und Abkömmling von Versklavten, gründete und leitete ab 1847 eine eigene Zeitung und bekleidete ab den 1870er-Jahren hohe öffentliche Verwaltungsämter.

Da war er längst schon einer der bekanntesten und eindringlichsten öffentlichen Redner der Vereinigten Staaten, ein durch seine Eloquenz überwältigender Orator, der sich seine gesamte Bildung im Selbststudium angeeignet hatte. Wortgewaltig trat er für die Abschaffung der Sklaverei, für die Gleichberechtigung der Afroamerikaner und der Frauen ein. Für das Wahlrecht von Frauen hatte er bereits erstmals im Jahr 1848 plädiert.

Mehr als ein historisches Dokument

Die Literatur über ihn ist gewaltig. Immer noch ein guter Einstieg ist seine erste Autobiografie, der 1841 veröffentlichte Entrechtungsrapport Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, Written by Himself. Hans-Christian Oeser hat den Text neu und gut ins Deutsche übersetzt. Ein Nachwort dem Rapport beizugeben ist eine sinnreiche Verlagsidee. Der Essay der Potsdamer Amerikanistin Hannah Spahn allerdings ist zwar informiert, jedoch zu gerafft aktuelle akademische Debatten über "race" und Rassismus wiedergebend und zu wenig biografischen Zeithintergrund bietend.

Ist Douglass’ stilistisch außerordentlich geschmeidiger, berührender autobiografischer Bericht, mit dem er sich auch gegen zeitgenössische Unterstellungen und bösartige Verdächtigungen wehrte, nur ein historisches Dokument? Nein. Dafür ist er zu eindringlich, zu humanistisch, zu beeindruckend und zu sehr über seine eigene Zeit hinausgehend.

Denn Sklaverei, Rassismus, massive Unterdrückung sind noch immer greifbar und aktuell. Ein ganzes Land, die USA, wurde darauf errichtet. Und eine ganze Hemisphäre, der Westen. Es ist kein Zufall, dass der in Washington, D.C., lebende afroamerikanische Journalist und The Atlantic-Redakteur Clint Smith, der einen Preis als Poetry-Slammer gewann, der an einer Highschool lehrte und an der Harvard University promoviert wurde, seinem Buch Was wir uns erzählen ein Frederick-Douglass-Zitat voranstellt. "Unsere Vergangenheit war die Sklaverei", lautet der Auftaktsatz der Passage.

Reise zu sechs Zielen

In diese gegenwärtige Vergangenheit reist der in New Orleans geborene und aufgewachsene Smith, der als Kind und Jugendlicher dort durch Straßen lief, die nach Konföderierten-Generalen und -Politikern benannt waren. Er reist zu sechs Zielen in Nordamerika, im Süden, im tiefen Süden und an der Ostküste, und nach Senegal, zur Îsle de Gorée, vor Dakar gelegen.

Smith fährt zu Thomas Jeffersons Anwesen Monticello, auf eine einstige Plantage im Norden Louisianas, die inzwischen Museum und Memorialort ist, er besucht das größte staatliche Gefängnis der USA, Angola Prison, zwei Autostunden nördlich von New Orleans. Galveston Island in Texas ist ebenso sein Ziel wie New York, wo er an einer etwas anderen City-Tour teilnimmt. Schließlich bricht er nach Senegal auf und besucht mit einem Freund das kleine Eiland in Sichtweite der senegalesischen Hauptstadt, lange Umschlagsknotenpunkt im Sklavenhandel.

Monumente des Rassismus

Was Smith vorlegt, ist eine kluge Genremischung aus Reportage, Essay, Geschichte und Reisebericht, aus Gesprächen und eigenen, persönlichen Impressionen wie familiären Erinnerungen. Über Sklaverei sind im letzten Halbjahrhundert eindringliche, umfangreiche Untersuchungen erschienen, von Ibram X. Kendis Gebrandmarkt (2017) bis David Brion Davis’ The Problem of Slavery in Western Culture, das 1966 mit dem Pulitzer Prize ausgezeichnet wurde.

Smiths How the Word Is Passed, unrund, stellenweise umständlich übersetzt und etwas nachlässig lektoriert, fügt dem eigene Klang- und Denk- und Gedenkfarben hinzu. Es ist eindrucksvoll zu lesen, wie er die andere Seite der Historie aufschlägt, die blutige, repressive, unmenschliche. Wie er durch Jeffersons imposantes Gebäude schreitet – und dies mit der in Sichtweite befindlichen Sklavenhütte kontrastiert.

Wie er den eminenten Aufklärer Jefferson als lebenslang verschuldet skizziert – der immer wieder Sklaven verkaufte und Familien auseinanderriss, um seinen Cashflow zu sichern. Wie er in der Maison des Esclaves auf der Îsle de Gorée in einen winzigen Verschlag kriecht, in dem renitente afrikanische Gefangene gesperrt wurden kurz vor ihrem Transport über den Atlantik in ein Sklavenleben.

Noch Nationalmentalitäts-aufschlussreicher sind seine Schilderungen über das Angola-Gefängnis wie über Konföderierten-Memorialvereinigungen, deren Nostalgie, kratzt man ein wenig an den Goldknöpfen der rauchgrauen Uniformen, nicht so harmlos ist wie von ihnen nach außen hin vermittelt. Deutlich erkennt man das Grundübel, das der gesamten Geschichte des nordamerikanischen Kontinents über 1861, 1784, 1619 oder 1492 hinaus zugrunde liegt – Rassismus, Sklaverei, Mord, Entrechtung und systemische Diskriminierung von Ethnien und Völkern.

Dunkel des Vergessens

Prägnant, mit sicherem Strich vermag er Szenerien zu entwerfen, konzise Porträts seiner Gesprächspartnerinnen und -partner zu entwerfen. Nur selten läuft Davis länger schon offenstehende Türen der Erkenntnis ein.

Aber welcher New-York-Besucher, der im Central Park etwas Ruhe vom Straßengewusel ringsum sucht, weiß schon, dass er dabei über ein negatives Monument des Rassismus schlendert? Negativ, weil hier ab 1825 das Seneca Village stand, eine Hüttensiedlung armer Schwarzer und armer Weißer, die hier in geglückter Kohabitation lebten, auf eigenen Grundstücken?

Als in den 1850er-Jahren New York City immer mehr wuchs, wurden die schwarzen Bewohner kurzerhand enteignet und nur gering entschädigt. Die Siedlung versank so rasch und so spurlos im Dunkel des Vergessens, dass erst 2019 eine Tafel aufgestellt wurde, die an das Leben schwarzer Menschen dort erinnerte. (Alexander Kluy, ALBUM, 15.8.2022)