Unbegrenzte, saubere Energie – so lautet das Versprechen der Kernfusionstechnologie. Die Argumente sind einleuchtend, denn während Kernkraftwerke auf Uran setzen, das unter hohem Energieaufwand abgebaut werden muss, ist der Fusionsbrennstoff Wasserstoff in den Meeren in praktisch unbegrenzter Menge vorhanden. Wie es geht, zeigt die Sonne vor, die ständig Wasserstoffatome zu Helium verschmilzt und so praktisch alles Leben auf der Erde mit Energie versorgt. Der jüngste Durchbruch in einem US-Labor, bei dem erstmals mehr Fusionsenergie erzeugt wurde, als zum Start der Reaktion eingebracht werden musste, nährte Hoffnungen, das Ende der Energieprobleme könnte nah sein.

Dass es verschiedene Hemmschuhe gibt, wurde trotz des sensationellen Durchbruchs schnell klar. Einer davon betrifft den Fusionsbrennstoff Wasserstoff. Das Bild mit den Meeren voll mit fusionstauglichem Wasserstoff ist nämlich nicht ganz richtig.

Fehlende Neutronen

Tatsache ist, dass Wasserstoffkerne zu Heliumkernen verschmelzen können und dabei Energie freigeben. Dass das funktioniert, ist bei genauerer Betrachtung allerdings nicht selbstverständlich. Der Kern eines Wasserstoffatoms besteht nämlich aus einem einzigen Proton. Helium hingegen hat neben zwei Protonen auch zwei Neutronen in seinem Kern. Der Prozess der Entstehung von Helium aus Wasserstoff besteht aus mehreren Schritten, die eine Umwandlung von Protonen zu Neutronen beinhaltet.

Doch abgesehen davon ist der Effekt wie gewünscht: Wasserstoff wird zu Helium umgewandelt, und dabei entsteht Energie. Das Problem für Kernfusion als Kraftwerkstechnologie besteht darin, dass der in der Sonne ablaufende Prozess auf der Erde nicht sinnvoll zu realisieren ist.

Für irdische Fusionsreaktoren wird deshalb eine andere Fusionsreaktion ins Auge gefasst, die mit Wasserstoffisotopen arbeitet. Isotope eines chemischen Elements zeichnen sich dadurch aus, dass die Anzahl der Protonen im Atomkern, der die chemischen Eigenschaften bestimmt, gleich bleibt, aber die Anzahl der Neutronen verändert ist. Isotope sind also in vieler Hinsicht kaum von den Originalen zu unterscheiden, was in der Wissenschaft äußerst gewinnbringend verwendet wird, etwa bei der C14-Datierung oder bei Stoffwechselanalysen.

Wie schon erwähnt, besteht der Kern eines Wasserstoffatoms normalerweise aus einem einzigen Proton. Bei den Isotopen des Wasserstoffs, Deuterium und Tritium, kommen einmal ein, einmal zwei Neutronen hinzu. Damit steigt das Gewicht, weshalb Wasser mit Deuterium statt des originalen Wasserstoffs schweres Wasser genannt wird.

Zwei Kerne des Isotops Deuterium enthalten also im Gegensatz zu zwei Wasserstoffkernen bereits die richtige Menge an Protonen und Neutronen zur Bildung eines Heliumkerns. Tatsächlich wird die Fusion von Deuteriumkernen als Möglichkeit für kommerzielle Kernfusion diskutiert. Für die Fusionstechnik ist aber eine andere Reaktion am günstigsten: die Verschmelzung von Deuterium und Tritium. Dabei fällt ein überschüssiges Neutron an, das als Strahlung aus dem System entlassen wird.

Fusion bei geringem Druck

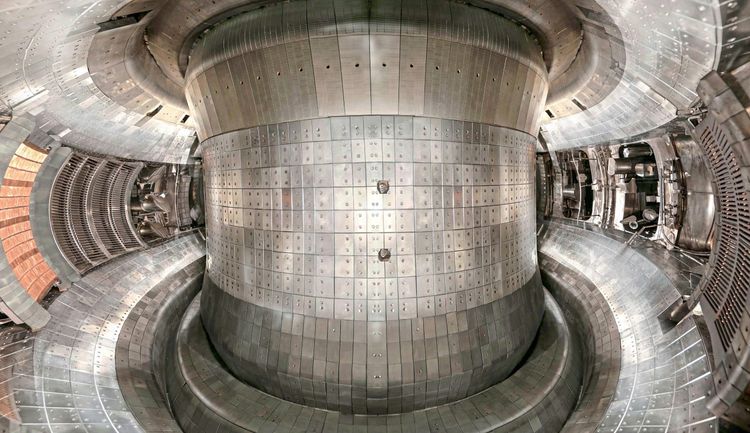

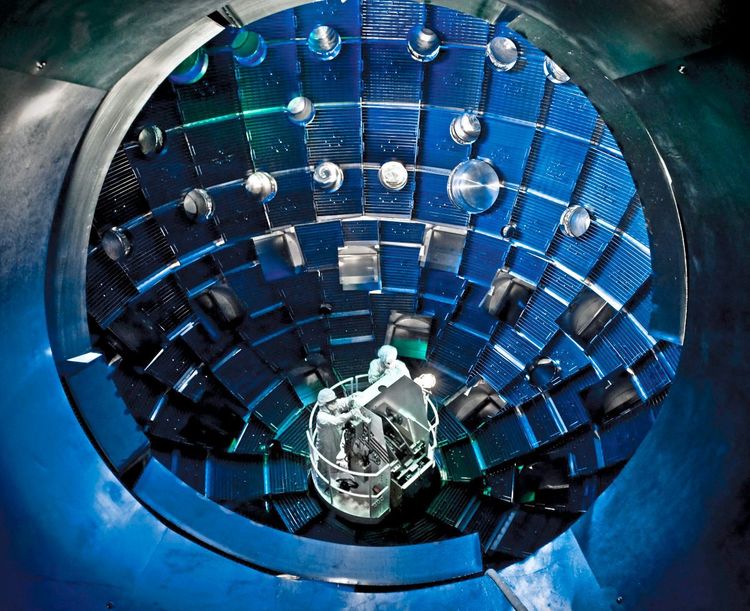

Ein wesentlicher Vorteil dieser Reaktion ist, dass sie bei vergleichsweise geringem Druck stattfindet. Normalerweise lassen sich Gase technisch ganz einfach unter Druck setzen, wie sich etwa beim Aufpumpen eines Fahrradreifens zeigt. Kernfusionsreaktoren arbeiten allerdings mit extrem heißen Gasen. Sobald diese die Wände eines Behälters berühren, kühlen sie ab. Das würde sich in einem Fusionsreaktor als Verlust an Effizienz bemerkbar machen. Das Fusionsplasma eines möglichen Reaktors wird also bei den derzeit gängigen Entwürfen nicht einfach in einen Behälter eingeschlossen, sondern mithilfe eines speziell geformten Magnetfeldes, sodass es nie in Berührung mit festen Wänden kommt. Auf diese Weise lassen sich gerade einmal einige Bar Druck erreichen – genug, um eine Fusion von Deuterium und Tritium zu ermöglichen. Doch Tritium ist im Gegensatz zu Wasserstoff und Deuterium radioaktiv, und hier beginnen die Schwierigkeiten.

Diese liegen weniger in der auftretenden Strahlung, es ist als Beta-Strahler relativ harmlos, solange es nicht ins Innere des Körpers gelangt, und hat außerdem eine geringe Halbwertszeit von etwa zwölf Jahren, löst sich also schnell auf. Die kurze Lebensdauer ist allerdings dafür verantwortlich, dass es auf der Erde äußerst selten ist. Tritium existiert nur dort, wo es laufend nachproduziert wird, etwa in der irdischen Atmosphäre, unter dem Bombardement der kosmischen Strahlung. Die Mengen sind allerdings zu gering, um eine kommerzielle Verwertung zu erlauben, ganz im Gegensatz zu Deuterium, das in ausreichenden Mengen aus Meerwasser gewonnen werden kann.

Um Tritium zu produzieren, braucht es eine Kernreaktion. Rohstoff dafür ist ausgerechnet das Metall Lithium. Bestrahlt man es mit Neutronen, entsteht neben Helium auch das wertvolle Tritium. Möglich ist die Produktion also überall, wo es Neutronenstrahlen gibt, etwa in konventionellen Kernkraftwerken.

Das ist allerdings aus Sicht der Fusionsforschung unbefriedigend. Kernfusion soll schließlich konventionelle Kernkraft ersetzen und nicht von ihr abhängig sein. Glücklicherweise entsteht auch in Fusionsreaktoren Neutronenstrahlung, um Tritium aus Lithium zu erzeugen. Aktuell verfolgt man die Idee, die Innenräume von Fusionsreaktoren mit Platten aus Lithium auszukleiden. Derzeit wird dafür oft Kohlenstoff in Form von Graphit verwendet, der allerdings abgetragen wird und das Fusionsgas kontaminiert. Für die Zukunft sind gekühlte Boxen mit lithiumhaltigem Material angedacht, die ein Absaugen des entstehenden Tritiums erlauben. Hier soll auch Wolfram eine Rolle spielen. Die Neutronenstrahlung ist allerdings nicht stark genug, um in der Praxis genügend Tritium herzustellen. Es braucht also zusätzlich ein Material wie Beryllium, das die Neutronenstrahlung verstärken kann.

Das richtige Lithium-Isotop

Dass ein Bestrahlen von Lithium automatisch Tritium erzeugt, ist ebenfalls nicht ganz korrekt. Genau genommen braucht es dazu ein bestimmte Lithium-Isotop, nämlich 6Li. Glücklicherweise liegt Lithium in der Natur als Gemisch der Isotope 6 und 7 vor, wobei 6Li etwas mehr als sieben Prozent ausmacht. Tatsächlich kann auch 7Li in Tritium umgewandelt werden – eine Tatsache, die bei ersten US-amerikanischen Wasserstoffbombentests für Verwirrung sorgte, weil der Effekt nicht einkalkuliert wurde und so die Explosion der Bombe Castle Bravo zweieinhalbmal so heftig war wie vorhergesagt, womit sie bis heute die stärkste von den USA gezündete Wasserstoffbombe ist.

Für Fusionsreaktoren ist dieser Prozess der Tritiumproduktion allerdings nicht geeignet. Der Anteil an 6Li müsste also auf einen zweistelligen Prozentanteil erhöht werden, was eine technische Herausforderung darstellt, an der aktuell geforscht wird.

Es bleibt die Frage nach der Verfügbarkeit von Lithium, um die es aktuell aufgrund des stark steigenden Bedarfs in Elektroautos Diskussionen gibt. Lithium wird schließlich bei der Tritiumproduktion zerstört, während bei ausrangierten Akkus immerhin die Hoffnung auf ein späteres Recycling bleibt.

Konkurrenzlose Energiedichte

Hier spielt Kernfusion ihren größten Trumpf aus, der das Gerücht der endlos verfügbaren Energie ursprünglich derart anheizte. Fusion liefert große Energiemengen aus extrem geringen Mengen Brennstoff. Ein Gramm eines Deuterium-Tritium-Gemischs soll in Fusionsreaktoren eine Energieausbeute wie das Verbrennen von zwölf Tonnen Kohle ermöglichen. Der Bedarf an Lithium für Kernfusion wäre im Vergleich zu dem für Batterien gering.

Auch wenn nichts auf der Welt unendlich ist, ist die Verfügbarkeit von Fusionsbrennstoff nicht die größte Hürde für die Energiegewinnung aus Kernfusion, sofern die Produktion von Tritium aus Lithium in Tokamak-Reaktoren gelingt. Die wirklichen Hindernisse liegen woanders. (Reinhard Kleindl, 30.12.2022)