Jo Cameron lebt quasi ohne Schmerz. Die schottische Pensionistin schlug nicht nur bei der Geburt ihrer Kinder Schmerzmittel aus, sondern auch bei Operationen an Hüfte und Händen. Erst dann wurde sie an Schmerzforscher des University College London vermittelt. Sie stellten bei Cameron eine genetische Mutation fest, die maßgeblich dafür verantwortlich war, dass sie kaum körperliche Schmerzen verspürt, aber auch Angst ist ihr fremd.

Vor vier Jahren wurde der bemerkenswerte Fall der ehemaligen Lehrerin international bekannt (DER STANDARD berichtete). Seitdem hat die Forschung Neues über die Abläufe in Camerons Körper herausfinden können, nachdem es bereits sechs Jahre gedauert hatte, die seltene Mutation FAAH-OUT zu entdecken. Dieser Bereich galt als "Junk-DNA", übersetzt "Müll-DNS": So werden weite Teile unseres Erbguts bezeichnet, die sich nicht direkt in Proteine übersetzen lassen und daher teils als "nutzlos" interpretiert wurden.

Doch auch dort sind wichtige Informationen versteckt, die das Ablesen der übrigen DNA massiv beeinflussen. Bei der schmerzbefreiten Frau hat dies – gemeinsam mit einer weiteren Mutation im FAAH-Gen – weitreichende Folgen. In ihrem körpereigenen Cannabinoid-System sind Enzyme nur abgeschwächt aktiv. Das wirkt sich auf Schmerz, Stimmungen und auch Heilungsvorgänge aus, wie das Forschungsteam um Andrei Okorokov nun im Fachjournal "Brain" ausführte.

Angstfrei, aber mit Verbrennungen

"Das FAAH-OUT-Gen ist nur eine kleine Ecke eines riesigen Kontinents, den diese Studie zu kartieren begonnen hat“, sagt Studienleiter Okorokov. Denn bei fast 350 weiteren Genen wird durch die Mutation die Aktivität herabgesetzt, während 800 weitere Gene angekurbelt werden. Dazu gehören Bereiche, die mit Wundheilung und Knochenregeneration zusammenhängen.

Dies könnte erklären, weshalb Jo Cameron im Gegensatz zu anderen Personen ohne Schmerzempfinden relativ gesund ist und erst spät ärztlich erkannt wurde. Denn ihre ungewöhnlich gute Heilung kommt ihr zugute, wenn sie sich beim Kochen oder Bügeln versehentlich verbrennt. Eigentlich hätte sie schon im Alter von neun Jahren auffallen müssen, als sie nach einem Knochenbruch am Arm tagelang aufgrund fehlender Schmerzen ohne Behandlung auskam: Dann hatten die Knochen bereits begonnen, schief zusammenzuwachsen. Erst 60 Jahre später fiel auf, dass sie schief ging. Diagnose: abgenutzte Hüftgelenke.

Es gibt nicht viele Menschen, die ähnlich unempfindlich gegenüber Schmerzen sind. Doch einige haben schon im Kindesalter einen Unfall nach dem nächsten: Ihr Erbgut weist nicht dasselbe Mutationsmuster auf wie bei Cameron. In ihrer DNA konnte das Forschungsteam weitere Indizien ausmachen, die ihre besondere Wahrnehmung erklären. Dazu gehören das Gen ACKR3, das das Opioidlevel reguliert, und BDNF, das die Stimmung beeinflusst. Damit könnte in Zusammenhang stehen, dass Cameron Angstzustände quasi nicht kennt – und auch ihr fröhliches Gemüt.

Chronisches und akutes Leid unterscheiden

Studienautor James Cox spricht von einem "Heureka-Moment", als bei der Patientin erstmals die FAAH-OUT-Mutation entdeckt wurde. "Aber erst mit den aktuellen Ergebnissen fangen die Dinge wirklich an, interessant zu werden." Anhand dieser seltenen Fallstudie sei es möglich, Medikamente zu finden, die die Lebensqualität vieler Patienten erhöhen könnten.

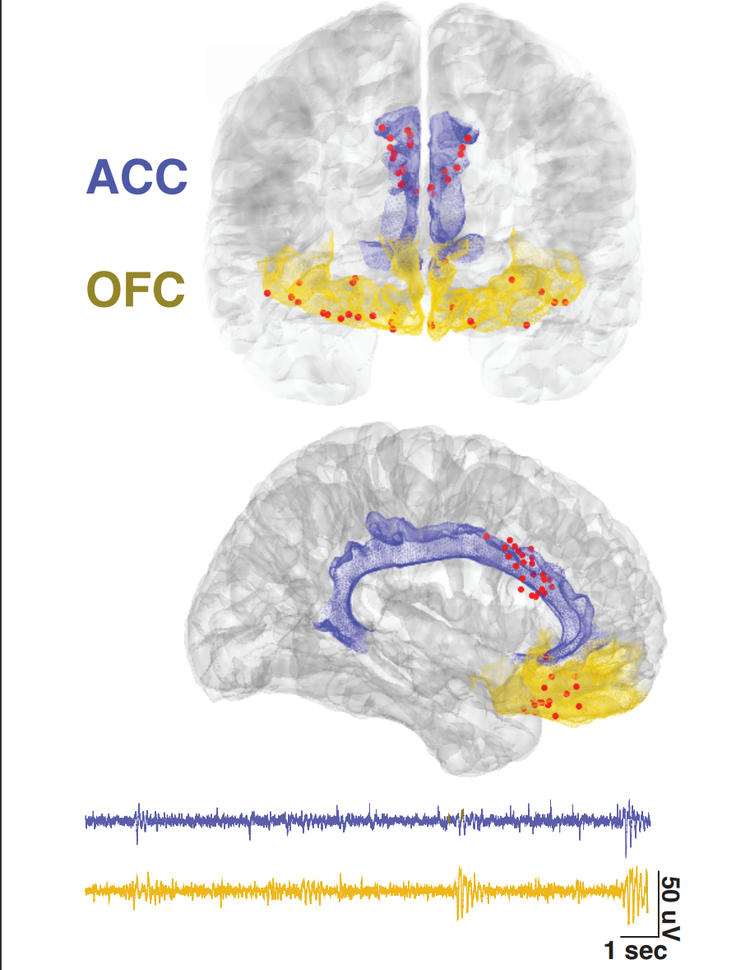

Darauf hofft – bei einer ebenfalls geringen Stichprobengröße – auch ein US-amerikanisches Forschungsteam, das das "reguläre" Schmerzempfinden untersucht. Denn auch hier hat sich Beachtliches getan: Durch Magnetresonanztomografie (MRT) lässt sich Schmerzempfinden mit Aktivitäten in bestimmten Gehirnregionen verknüpfen. Durch ins Hirn implantierte Sensoren ist es nun erstmals gelungen, zwei Regionen zu unterscheiden, die bei chronischen oder akuten Schmerzen aktiviert werden, berichtet die Gruppe um Prasad Shirvalkar von der University of California in San Francisco im Fachblatt "Nature Neuroscience". Sogar das Ausmaß des Schmerzes ließ sich erkennen.

Das soll dabei helfen, Schmerzen messbar und objektivierbar zu machen. Denn dabei muss sich ärztliches Personal bisher auf die persönliche Einschätzung verlassen – auch wenn es nicht einfach ist, Schmerz auf einer Skala von eins bis zehn einzuordnen. Manche Patientinnen und Patienten werden zudem nicht ernst genommen – oder man weiß nicht, wie man die Schmerzen zielgerichtet und mit der richtigen Dosis behandeln kann. Das gilt oft für Menschen mit Phantomschmerzen oder chronischen Schmerzen nach einem Schlaganfall.

Davon waren auch die zwei Patientinnen und zwei Patienten betroffen, die im Zuge der Studie Messgeräte ins Gehirn eingesetzt bekamen. Über drei bis sechs Monate hinweg dokumentierten die Probandinnen und Probanden das Ausmaß ihrer Schmerzen, während die Sensoren die Aktivität in zwei Hirnregionen maßen, die mit Schmerz in Zusammenhang stehen: im orbitofrontalen Cortex oberhalb der Augenhöhlen und im vorderen cingulären Cortex. Das wurde in früheren fMRT-Studien entdeckt.

Fingerabdruck des Schmerzes

So wurde per Machine Learning trainiert, wie verschiedene Schmerzniveaus aussahen. Im Umkehrschluss konnten die Fachleute dann ziemlich genau bestimmen, wie stark die Schmerzen waren, wenn sich ein bestimmtes Aktivitätsmuster zeigte. Dabei ergab sich ein persönlicher "Fingerabdruck des Schmerzes", doch es zeichneten sich anhand der vier Personen auch gewisse Regelmäßigkeiten ab.

So gelang etwa der Vergleich verschiedener Arten des Leids: Während bei chronischem Schmerz eher der orbitofrontale Cortex aktiv war, feuerten die Neuronen bei akutem Hitzeschmerz, den die Versuchsleitung den Testpersonen zufügte, stärker im zweiten beobachteten Bereich.

Durch die kleine Stichprobe ist es schwierig, allgemeingültige Regeln aufzustellen, und das Einsetzen von Elektroden zur Messung von Schmerz ist – zumindest derzeit – kein alltagstaugliches Verfahren. Doch angesichts der schwierigen Erforschung von Leid sei die Studie ein wichtiger Schritt, meint Neurologe Shirvalkar: "Durch die Entwicklung besserer Instrumente zur Untersuchung und potenziellen Beeinflussung von Schmerzreaktionen im Gehirn hoffen wir, Menschen, die mit chronischen Schmerzen leben, Optionen anbieten zu können." Opioide, die bisher oft eingesetzt werden, haben immerhin ein großes Potenzial, abhängig zu machen. Ein Problem, das zumindest Jo Cameron nicht hat – auch wenn sie weiterhin beim Kochen und gewiss auch bei Stürzen besonders auf sich Acht geben muss. (Julia Sica, 24.5.2023)