Drei Prozent werden es voraussichtlich im Jahr 2023 sein. 3,5 Prozent waren es 2022. 6,3 Prozent waren es im Jahr zuvor.

So viel wächst die globale Wirtschaft, konkret das Bruttoinlandsprodukt (BIP), der Gesamtwert aller Güter und Dienstleistungen, die auf Welt hervorgebracht werden, pro Jahr. In Österreich waren es 2022 inflationsbereinigt fünf Prozent. Die Wirtschaft wächst, immer weiter, Jahr für Jahr. Wenn sie nicht wächst, haben wir ein Problem.

Aber wenn sie weiterwächst, könnten wir ebenfalls ein immer größeres Problem bekommen. Denn je mehr Wachstum, desto mehr Erderhitzung durch klimaschädliche Treibhausgase und sonstige Umweltzerstörung. Gelinde gesagt zeigte sich da in der Vergangenheit eine starke Korrelation.

Doch was bislang galt, muss nicht so bleiben, behauptet zumindest der überwiegende Großteil der Politikerinnen und Politiker und Unternehmenslenker weltweit. "Grünes Wachstum" lautet das Schlagwort, das fast täglich aus den Chefetagen der Konzerne und den Kabinetten der Politiker tönt. Das Wachstum solle weitergehen, die Emissionen hingegen sollten bis Mitte des Jahrhunderts auf null zurückgehen. Geht das denn?

Die scheinbar grüne Wiese

"Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaftswachstum sind vereinbar", erklärte jedenfalls im Jahr 2020 EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Gemeinsam können wir den Wohlstand steigern, Arbeitsplätze schaffen und die saubere Energiewirtschaft von morgen aufbauen", pflichtete US-Präsident Joe Biden im Jahr 2021 bei. Und Chinas Präsident Xi Jinping meinte im Vorjahr, dass gerade eine "globale grüne industrielle Revolution" stattfinde – selbstverständlich unter der Führung Chinas.

Aber geht das wirklich? Wer die Frage beantworten will, muss zunächst einmal wissen: Wie kommt es überhaupt, dass unsere Volkswirtschaften wachsen müssen? Können wir das denn nicht einfach sein lassen? Den Mechanismus dahinter haben schon die beiden klassischen Ökonomen Adam Smith (1732 bis 1790) und Joseph Schumpeter (1883 bis 1950) beschrieben. Unternehmen liegen miteinander im Konkurrenzkampf – und um in ihm nicht unterzugehen, müssen sie stets effizienter werden. Grob gesagt, haben sie dabei zwei Möglichkeiten: Entweder sie spezialisieren sich stärker als bisher – ein Unternehmen, das lediglich Tischbeine produziert, ist effizienter als eines, das ganze Tische fertigt. Oder aber die Unternehmen betreiben technische Innovation: Maschinen erledigen dann, was zuvor menschliche Arbeitskräfte gemacht haben. Auch auf diesem Weg wird die Produktion billiger und effizienter.

Entziehen können sich die Unternehmen dem Kampf jedenfalls nicht, sonst scheitern sie wegen mangelnder Wettbewerbsfähigkeit. Was aber bedeutet es, wenn die Unternehmen unaufhörlich effizienter werden? Dass sie mit dem gleichen Einsatz an menschlicher Arbeitskraft immer mehr Waren und Dienstleistungen hervorbringen.

Wunsch nach Entkopplung

Genau hier liegt der Grund, der die Wirtschaft zum Wachstum zwingt. Würde sie stagnieren oder gar zurückgehen, würden mehr und mehr Menschen ihre Jobs verlieren. Wegen der ständig steigenden Effizienz muss die Menge an hervorgebrachten Gütern und Dienstleistungen stets größer werden. Wie viel Wachstum es genau braucht, damit die Arbeitslosigkeit nicht steigt, ist je nach Zustand einer Volkswirtschaft unterschiedlich. In den Staaten des Westens etwa sind es groben Schätzungen zufolge pro Jahr knapp mehr als drei Prozent.

Nun wäre all der Wachstumszwang kein Problem, ginge er nicht mit Erderhitzung und Umweltzerstörung einher. Aber ist die "Entkopplung", wie Fachleute das nennen, zu bewerkstelligen? Ja, sagt zumindest die wirtschaftswissenschaftliche Lehrmeinung. Deren Modelle basieren nämlich auf der Annahme, dass man die unterschiedlichen Faktoren, die in einem Produktionsprozess zum Einsatz kommen, untereinander austauschen kann. Konkret: Menschliche Arbeit lässt sich beispielsweise durch Kapital ersetzen, also durch Maschinen. Und genauso wie man Menschenkraft einsparen kann, kann man auch den Einsatz natürlicher Ressourcen zurückfahren – eben durch mehr Menschen- oder Maschinenkraft. Zumindest theoretisch.

Auch praktisch wäre eine Wirtschaft, die weiter wächst und dennoch klimaneutral funktioniert, durchaus vorstellbar. Ganz grob umrissen müsste alle Energie, vornehmlich Strom, aus erneuerbaren Quellen stammen. Sie müsste unter anderem einen komplett neu aufgestellten Mobilitätssektor versorgen, der Menschen klimaneutral von Ort zu Ort bringt. Zuletzt müssten alle industriellen Produktionsprozesse konsequent auf Basis einer Kreislaufwirtschaft funktionieren – also Materialien ausnahmslos wiederverwendet werden. All das könnte dann weiter expandieren, ohne das Klima noch mehr zu zerstören. Aber: Ist das alles auch realistisch?

Nicht völlig parallel

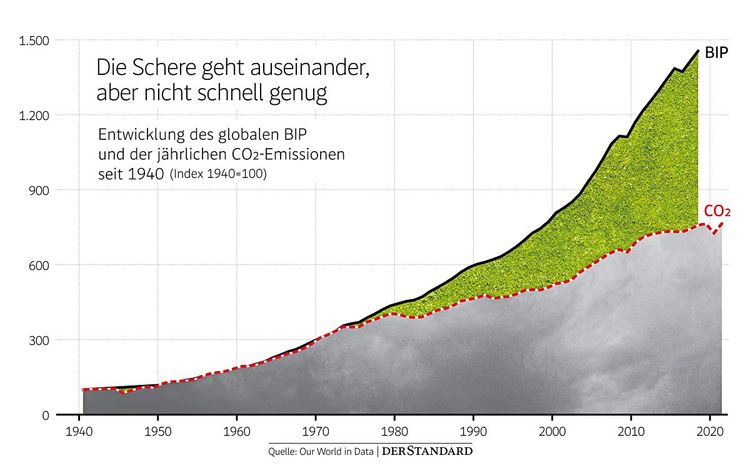

Die Erfahrung zeigt, dass es bisher den Volkswirtschaften kaum gelungen ist, dass höhere Wirtschaftsleistung nicht zugleich einhergeht mit mehr Umwelt- und Klimaschäden. Die Welt hat es lediglich hinbekommen, dass die Wirtschaft etwas weniger klimaschädlich als früher wächst. Ökonominnen und Ökonomen sprechen dann von "relativer Entkopplung". Konkret: Die Wirtschaftsleistung in einem Land mag sich innerhalb einiger Jahrzehnte verfünffachen, während sich der Emissionsausstoß beispielsweise nur verdoppelt.

Ein Beispiel dafür ist Österreich. Die CO₂-Emissionen pro Kopf und Jahr sind hierzulande ungefähr seit dem Jahr 1990 gleich hoch geblieben, bei rund acht Tonnen. Die Wirtschaft indes ist ordentlich weitergewachsen, jedes Jahr um inflationsbereinigt durchschnittlich rund drei Prozent. Was für Österreich gilt, zeigt sich in vielen Ländern, vor allem im reichen Westen. Im Weltmaßstab nimmt der Klimaschaden ungefähr seit Mitte der 70er-Jahre immerhin nicht mehr ganz so schnell zu wie das BIP (siehe Grafik). Das zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Klimaschaden nicht völlig parallel verlaufen müssen.

Absolute Trennung

Aber funktioniert darüber hinaus die absolute Entkopplung – also dass die Emissionen tatsächlich auf null sinken, während die Wirtschaft weiter wächst? Ein Team der Wiener Universität für Bodenkultur (Boku) um Helmut Haberl und Dominik Wiedenhofer hat betreffend dieser Frage im Jahr 2020 ganze 835 Studien aus aller Welt ausgewertet. Das Fazit: "In der Regel gibt es keine überzeugenden Beweise für eine absolute Entkopplung im erforderlichen Umfang, oder sie bleiben unschlüssig". Keiner einzigen Volkswirtschaft ist bisher auch nur ansatzweise die absolute Entkopplung gelungen.

Bände spricht auch der Blick auf die Jahre seit der Jahrtausendwende, die dem Weltklima am besten taten. Das wäre einerseits das Corona-Jahr 2020, als die Welt im wörtlichen Sinn stillstand. Und dann wäre da noch das Jahr 2009, als infolge der globalen Finanzkrise der Welthandel beinahe kollabierte und die Wirtschaft massiv einbrach. In beiden Jahren sank der globale CO₂-Ausstoß beträchtlich (um bald darauf wieder anzusteigen). Das ernüchternde Fazit: Wenn die Wirtschaft nicht wächst und es den Menschen richtig schlecht geht, freut sich das Klima.

Postwachstumstheorie

Was tun? Manche Aktivisten und Ökonomen hängen der sogenannten Degrowth-Bewegung an, die eine Abkehr vom Wachstum fordert. Eine Theorie, wie eine derartige Postwachstumsgesellschaft ökonomisch funktionieren könnte, können sie aber nicht vorweisen. Soll eine Art von Planwirtschaft gelten, die eine stets gleichbleibende Menge von Gütern und Dienstleistungen an Menschen zuteilt, vielleicht mithilfe von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz? Oder sollen wir vielmehr autark werden und uns in Dorfgemeinschaften unsere Lebensnotwendigkeiten selbst produzieren? Man weiß es schlicht nicht. Die Postwachstumstheorie hat zwar die Probleme des Wachstums in vielen Arbeiten treffend beschrieben – aber eine schlüssige Alternative legt sie nicht vor.

Deshalb bleibt vorerst nur die Hoffnung. Ja, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es sich die Verbindung zwischen Wachstum und Klimaschaden nicht kappen lässt - einerseits. Andererseits zeigt sie aber auch, dass Dinge häufig ganz anders kamen, als die Menschen dachten. Vieles, das einst glasklar und unumstößlich schien, erwies sich als Irrtum, weil unerwartete Entwicklungen die Bedingungen veränderten.

Extrapolationsirrtum

Beispielsweise fand vor mehr als zwei Jahrhunderten eine Debatte statt, die stark an das heutige Wachstumsdilemma erinnert. Damals untersuchte der schottische Ökonom und Pfarrer Thomas Malthus (1766 bis 1834) den Zusammenhang von Bevölkerungszunahme und Bodenertrag. Die Bevölkerung wird mehr, folgerte er, während der Boden nun einmal abwirft, was er abwirft. Malthus’ Fazit: Dies werde notwendigerweise in eine Katastrophe münden. Die Argumentation wirkte damals unumstößlich wie ein Naturgesetz – und hat sich doch als falsch erwiesen. Denn neuen landwirtschaftlichen Technologien gelang es später, die Erträge stark zu steigern. Man spricht in solchen Fällen von Extrapolationsirrtümern: falsche Annahmen, die entstehen, weil gegenwärtige Zustände einfach in die Zukunft weiterprojiziert werden.

Auch in der Wachstumsdebatte gab es derartige Extrapolationsirrtümer, wie der Wiener Boku-Professor Reinhard Steurer in einem Aufsatz im Jahr 2010 ausführte. Vor einigen Jahrzehnten etwa machten hohe Staub- und Bleiemissionen den Umweltpolitikern in vielen Ländern zu schaffen. Genau wie heute im Fall der Treibhausgasemissionen dachte man, dass diese Staub- und Bleibelastungen untrennbar mit dem Wirtschaftswachstum mitsteigen würden. Falsch – dank innovativer Technik und entschlossener politischer Regulierung konnte das Staub- und Bleiproblem gelöst werden.

Es bleibt nur zu hoffen, dass wir heute wieder einem Extrapolationsirrtum aufsitzen. (Joseph Gepp, 23.10.2023)