Erderwärmung, Biodiversitätsverlust, Bodendegradation, Luft- und Wasserverschmutzung und steigende Meeresspiegel, um nur einige Schrecknisse zu nennen, bedrohen die Fortexistenz der Menschheit. Schlimmer noch: Das gesamte Ökosystem unseres Planeten steht vor dem Kollaps – durch menschliche Schuld. Denn es ist unsere und keine andere Spezies, die mit Hilfe immer ausgefuchsterer Technologien die endlichen Ressourcen der Natur für kurzfristige egoistische Zwecke bis zur Erschöpfung ausgebeutet hat, die langfristigen Konsequenzen dieses Raubbaus ignorierend oder an künftige Generationen verschiebend.

Neuerdings allseits vernehmbare Rufe nach mehr Nachhaltigkeit entspringen der Einsicht, dass mensch so nicht weitermachen kann. Jede Hobbygärtnerin weiß, dass sie nicht mehr ernten kann, als sie zuvor angepflanzt hat, und zum Basiswissen des Pilzesammelns gehört, dass Pilze auf keinen Fall herausgerissen werden dürfen, sondern abzuschneiden oder herauszudrehen sind, damit sie nachwachsen können. Fortwährende Erntefreude hat den aktiven und passiven Erhalt der Naturressourcen zu ihrer Voraussetzung. Angesichts der Offensichtlichkeit, ja Banalität dieses Zusammenhangs kann man sich fragen, warum wir nicht schon längst darauf gekommen sind. Ist mensch denn wirklich so borniert?

Es ist in der Tat auffällig, dass der Mensch der sogenannten entwickelten Welt des Westens bis kurz vor zwölf es nicht nötig zu haben geglaubt hat, an die Auswirkungen seines Handelns auf das Ökosystem überhaupt nur einen Gedanken zu verschwenden. So verhält sich nur jemand, der mehr als nur borniert ist. Jemand, der meint, dass es keine Interessen außer seinen eigenen gibt. Oder der jedenfalls seine eigenen Interessen kategorisch über die Interessen der Ausgebeuteten stellt, weil er sich für etwas Besseres hält. Ein kurzer Blick in die Philosophiegeschichte des Abendlandes zeigt, dass Philosophen verschiedene Theorien ersonnen haben, um diese Arroganz zu rechtfertigen.

Speziesismus: Natur als Mittel für menschliche Zwecke

Als erstes fällt uns hier gleich Immanuel Kant ein, der argumentierte, Vernunft sei ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen und erhebe ihn zur "Person" im Gegensatz zu "Sachen, dergleichen die vernunftlosen Tiere sind, mit denen man nach Belieben schalten und walten kann". Es spricht demnach nicht prinzipiell etwas dagegen, Schweine zu Tausenden in dunklen Fabrikhallen zusammenzupferchen, sie mit Antibiotika vollzupumpen und noch im Jugendalter in einer Grube zu ersticken, wenn dies ein effizienter Weg ist, unser Sonntagsschnitzel zu garantieren. Tiere haben keine Würde, weil sie keine Vernunft haben.

Allzu grausam, so gesteht Kant zu, sollten wir mit den Tieren gleichwohl nicht umgehen – jedoch nicht etwa um des Tierwohls willen. Vielmehr erniedrigten wir uns hierdurch selbst und würden außerdem zur Grausamkeit gegen andere Menschen disponiert. Falls wir also doch irgendwelche Pflichten gegenüber Tieren haben, so handelt es sich um "indirekte Pflichten gegen die Menschheit", weil "alle Tiere nur als Mittel da sind (…), der Mensch aber der Zweck ist". Letzter Bezugspunkt aller moralischen Pflichten ist der Mensch.

Kants Haltung gegenüber Tieren ist exemplarisch für die traditionelle anthropozentrische Ausrichtung der gesamten abendländischen Ethik. Dem Philosophen- und Aktivistenpaar Val Routley (später Val Plumwood) und Richard Routley (später Richard Sylvan) zufolge handelt es sich bei diesem Anthropozentrismus letztlich um einen menschlichen Chauvinismus und das heißt Speziesismus: eine Voreingenommenheit für die eigene Spezies bei gleichzeitiger Abwertung allen nichtmenschlichen Lebens.

Routley und Routley illustrieren den ideologischen Kern des menschlichen Chauvinismus mit Hilfe eines Gedankenexperiments: Man stelle sich vor, es gebe nur noch genau einen Menschen auf der Welt, und dieser letzte Mensch vernichte absichtlich alle anderen noch auf der Erde lebenden Lebewesen. Handelt der letzte Mensch moralisch falsch? Sollten Sie dies bejahen, so vermutlich aus der Intuition heraus, dass auch nichtmenschliche Lebewesen einen intrinsischen, nicht bloß einen instrumentellen Wert haben. Die traditionelle Ethik hat für diese Intuition jedoch keinen Platz: Die Handlung des letzten Menschen scheint vielmehr moralisch einwandfrei, da sie nicht die Interessen und das Wohlergehen von Menschen verletzt, denn solche sind – außer dem letzten Menschen – ja nicht mehr da.

Die geteilte Wirklichkeit: Geist versus Materie

Wäre der letzte Mensch nicht der allerletzte Mensch, sondern hätte noch eine Menschin im gebärfähigen Alter an seiner Seite, sähe die Sache anders aus. Dann wäre seine mutwillige Vernichtung nichtmenschlichen Lebens auch im Sinne der traditionellen Ethik moralisch falsch, weil sie nämlich sehr wohl menschliche Interessen berühren würde. Wie sollen der letzte Mensch, seine Partnerin und seine Kinder überleben ohne Tiere und Pflanzen, von denen sie sich nähren können? Die Fortexistenz der menschlichen Spezies hängt an der Fortexistenz eben dieses nichtmenschlichen Lebens – an der Fortexistenz der Natur überhaupt.

Wir dürfen davon ausgehen, dass der letzte Mensch im imaginierten Szenario genau deshalb der (aller)letzte Mensch ist, weil seinen Ahnen und Urahnen diese Einsicht entweder gar nicht oder zu spät gekommen ist. Und warum das? Weil der Mensch der westlichen Welt sich seit mindestens dreitausend Jahren nicht nur für etwas Besseres, sondern auch für etwas radikal Anderes als die Natur hält.

Der Historiker Lynn T. White hat bereits Mitte des letzten Jahrhunderts die These vertreten, das jüdisch-christliche Denken habe die rücksichtslose Ausbeutung der Natur gefördert, indem es den Menschen als Krone der Schöpfung ansehe und die Natur als für den Gebrauch des Menschen geschaffen. Hinzu komme die Vorstellung, dass der Mensch, qua Ebenbild Gottes, so radikal von der Natur getrennt ist wie Gott. Das jüdisch-christliche Denken ist durchtränkt von einem Mensch-Natur-Dualismus.

Derselbe Mensch-Natur-Dualismus durchzieht auch die Philosophie des Abendlandes. Der antike Philosoph Platon lehrte, die menschliche Seele sei unkörperlich und unsterblich und als solche nur akzidentell – also nicht wesentlich – mit dem menschlichen Körper verbunden. Dieser Leib-Seele-Dualismus ist (jedenfalls im frühen und mittleren Werk Platons) eingebettet in einen umfassenden Dualismus zwischen der sinnlichen Welt der Körper einerseits und der intelligiblen Welt der Ideen andererseits, an welcher letzteren die menschliche Seele durch ihr Vermögen zu denken und zu erkennen teilhat.

In neuerer Zeit vertrat der französische Philosoph René Descartes eine ganz ähnliche Auffassung. Für ihn gibt es genau zwei Arten von Ding in der Welt: res extensa – das ausgedehnte Ding, Materie – einerseits und res cogitans – das denkende Ding, Geist – andererseits. Natur einschließlich der lebendigen Natur ist Descartes zufolge bloße Materie und unterliegt somit den physikalischen Gesetzen der Mechanik. Dies impliziert, dass es sich bei Tieren um geistlose Maschinen oder Automaten handelt. Ihr Verhalten kann rein mechanisch erklärt werden. Hingegen ist der Mensch ein mit einem Körper akzidentell verbundener Geist.

Metaphysische Quellen instrumenteller Vernunft: Dingontologie

Speziesistische Vernunft ist blind für die Abhängigkeit des Menschen von der Natur, weil sie sich einer radikal anderen – nichtnatürlichen – Sphäre angehörig wähnt. Hierin liegt, salopp gesprochen, die tiefe metaphysische Quelle der menschlichen Borniertheit in ökologischen Dingen. Metaphysisch insofern, als es hier um unsere letzten Überzeugungen hinsichtlich der Verfasstheit der Wirklichkeit geht. Diese letzten Überzeugungen bestimmen – stillschweigend oder ausdrücklich – unseren praktischen Umgang mit der Wirklichkeit.

Eine Metaphysik, die den Menschen abtrennt von der Natur, bereitet den Boden für eine systematische Ausbeutung der Natur, indem sie einen Typ von Rationalität begünstigt, der die Natur ausschließlich als Mittel für Zwecke des Menschen sieht. Vernunft geriert sich als instrumentelle Vernunft im Dienste einer anthropozentristischen Herrschermentalität.

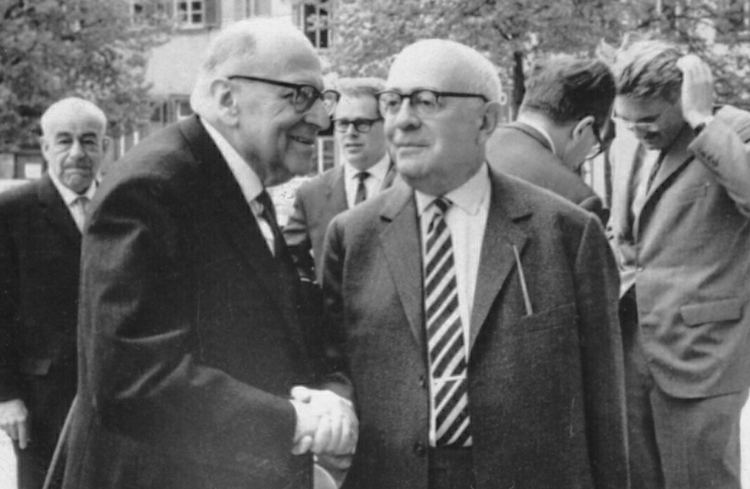

Für Max Horkheimer und Theodor Adorno ist hierin das letztliche Scheitern des Projekts der Aufklärung begründet. Dieselbe Vernunft, die den Menschen, wie Kant formulierte, "aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit" herausführen sollte, wird nach Horkheimer und Adorno zum Vehikel einer "Unterwerfung alles Natürlichen unter das souveräne Subjekt" mit dem Ergebnis, dass "die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt".

Eine Metaphysik, die den Menschen abtrennt von der Natur, ist eine Metaphysik, die generell in Kategorien der Verschiedenheit denkt: eine Metaphysik scharf gegeneinander abgegrenzter Dinge. Hier das eine Ding – der Geist, dort das andere Ding – Körper oder Materie; ein jedes mit unveränderlichem Wesen. Eine solche Metaphysik der Dinge oder Dingontologie hat das metaphysische Denken des Abendlandes seit seinen Anfängen in der Antike dominiert.

Es gibt aber auch eine andere Sicht auf die Wirklichkeit, eine, die statt scharfer Grenzen Verbindungen und statt unveränderlicher Wesen dynamische Wechselwirkung betont: eine Metaphysik, der zufolge die Wirklichkeit im letzten nicht aus Dingen besteht, sondern vielmehr prozesshaft verfasst ist.

Diese Metaphysik der Prozesse oder Prozessontologie, beginnend in der Antike mit Heraklit und mit modernen Exponenten in Alfred North Whitehead und Henri Bergson, bildet eine marginalisierte, jedoch kontinuierlich präsente Unterströmung im metaphysischen Denken der westlichen Welt. Könnte sie uns vielleicht helfen, das Verhältnis des Menschen zur Natur neu zu denken und auf dieser Basis auch neu zu gestalten?

Dynamische Relationalität statt Dualismus: Prozessontologie

Es ist kein Zufall, dass im gegenwartsphilosophischen Diskurs insbesondere immer mehr Philosophen und Philosophinnen der Biologie, mich selbst eingeschlossen, mit der dingontologischen Tradition brechen und stattdessen einen prozessontologischen Theorierahmen zugrunde legen. Leben ist ein Prozess – im Großen wie in Kleinen.

Man denke etwa an die Evolution, den Prozess der Entstehung neuer Arten, oder an die ontogenetische Entwicklung, also den Prozess, der die einzelnen Mitglieder der Arten hervorbringt. Wie Evolutions- und Entwicklungsprozesse ablaufen, wird dabei wesentlich auch von der Umgebung bestimmt, in der sie stattfinden. Leben bedeutet Interaktion auf allen Ebenen: Ein Organismus existiert nur, indem er kontinuierlich Materie und Energie mit der Umwelt austauscht; eine biologische Art ist, was sie ist, dank einem komplexen Zusammenspiel mit anderen Arten und abiotischen Elementen des Ökosystems.

Aus einer prozessontologisch-biologischen Perspektive besteht kein Zweifel, dass der Mensch Teil der Natur ist und von ihr abhängt. Wir sind Organismen – Organismen mit einer bestimmten Evolutionsgeschichte und einem bestimmten Platz im Ökosystem. Oder in den Worten des norwegischen Bergsteigers, Philosophen und Aktivisten Arne Næss: Wir sind Knoten im biosphärischen Netz, deren Identität durch Relationen bestimmt ist – eben durch ihre Position innerhalb des ökologischen Netzwerks und die vielfältigen Interaktionen darin. Um zu überleben, dürfen wir diese Relationen nicht ignorieren oder gar aufzulösen versuchen, sondern müssen sie vielmehr erhalten und sinnvoll gestalten.

Eine wichtige Einsicht in diesem Zusammenhang ist, dass wir nicht die einzigen Organismen mit kognitiven Fähigkeiten sind. Mein Hund Nildo überlegt es sich gut, ob er sich bei einem Regenspaziergang die Füße nass machen oder aber lieber in der warmen Stube bleiben will. Oktopusse haben ein Gedächtnis, erkennen Menschen wieder und träumen. Bakterien entscheiden auf Grundlage eines Vergleichs von Nährstoffkonzentrationen, in welche Richtung sie weiterschwimmen. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen und macht auch bei Pflanzen nicht halt, wie jüngste Studien zur pflanzlichen Kognition belegen. Von wegen bloße Materie, der ein einsamer menschlicher Geist gegenüber steht. Descartes' Geist-Natur-Dualismus ist wissenschaftlich widerlegt.

Deep Ecology: Umweltschutz für alle

Ist Geist oder "Vernunft" – anders als die abendländische Philosophie von Platon über Descartes bis zu Kant selbstverständlich annahm – kein Alleinstellungsmerkmal des Menschen, kann das traditionelle Dogma eines moralischen Sonderstatus des Menschen auch nicht hierauf gegründet werden. Darüber hinaus bedarf die Vernunftfixierung der traditionellen Ethik als solche einer Korrektur. Warum muss etwas vernünftig sein, um schützenswert zu sein? Reicht es nicht, ein Bewusstsein zu haben und leidensfähig zu sein? Und hat nicht alles, was lebt, ein zumindest rudimentäres Interesse an seiner Fortexistenz?

Gestehen wir dies zu, wird es schwierig oder unmöglich, die Interessen nichtmenschlicher Organismen zu ignorieren. Die moderne Tierethik und Pflanzenethik plädieren entsprechend für einen respektvollen Umgang mit tierischem und pflanzlichem Leben. Auch die von Arne Næss begründete Deep-Ecology-Bewegung fordert eine Berücksichtigung nichtmenschlicher Interessen und setzt sich hiermit ab von einem "flachen" ökologischen Denken, das Umweltschutz nur in dem Maße befördert, wie er menschlichen Interessen nützt. Die theoretische Basis für die "tiefe" Ökologie ist ein biosphärischer Egalitarismus: die These, dass alle lebendigen Wesen dasselbe Recht auf Leben und Wohlergehen haben.

Noch radikaler im Sinne von umfassender sind die Weltanschauungen indigener Völker, denen zufolge nicht nur nichtmenschliche Organismen, sondern auch nichtlebendige Naturdinge und Ökosysteme ein Recht auf Unversehrtheit und Entfaltung haben. Solche Ideen finden Widerhall in der Rights-of-Nature-Bewegung, die Rechte für Bäume, Flüsse oder Ökosysteme im Gesetz verankern möchte, und in religiösen Umweltschutzbewegungen, etwa der Green Christianity, der zufolge Gott den Menschen nicht zum Besitzer der Natur macht, sondern ihn lediglich als deren Verwalter einsetzt. Dem Menschen obliegt es, Gottes Schöpfung zu bewahren.

Neue Aufklärung: Mitfühlende, verantwortliche Vernunft

Der nötige Paradigmenwechsel weg von der Herrschaft über die Natur hin zu einer Partnerschaft mit ihr enthält in sich die Aufforderung, Vernunft und vernünftige Subjektivität neu zu denken. Brauchen wir vielleicht eine neue Aufklärung, die Vernunft nicht auf instrumentelle Vernunft verengt? Ja, das brauchen wir, argumentiert zum Beispiel die französische Philosophin Corine Pelluchon in ihrem zuerst 2021 erschienenen Buch Das Zeitalter des Lebendigen: Eine neue Philosophie der Aufklärung. Es gibt kein von der Natur abgetrenntes, selbstgenügsames, autonomes, rein geistiges Subjekt. Subjektivität – und damit auch Vernunft – ist vielmehr relational, abhängig, leiblich und endlich.

Eine ihrer natürlichen Wurzeln bewusste Vernunft ersetzt ausbeuterische Selbstherrlichkeit durch Bescheidenheit und speziesistische Ignoranz durch Mitgefühl und Verantwortung. Selbst bedürftig und verletzlich, ist sie sensibel für die Bedürftigkeit und Verletzlichkeit anderer. Es geht also nicht darum, die Vernunft zu denunzieren und für einen neuen Irrationalismus einzutreten; vielmehr muss Vernunft um nichtinstrumentelle Formen der Rationalität erweitert werden, damit sie nicht zum Vehikel des Bösen wird, wie schon Horkheimer und Adorno gezeigt haben.

Statt der uralten Versuchung zu erliegen, die conditio humana mit technischen Mitteln überwinden zu wollen – eine Versuchung, die im gegenwärtigen Trans- und Posthumanismus neue Prominenz erlangt hat –, tun wir, denke ich, gut daran, unsere Natürlichkeit zu akzeptieren. Auf diese Weise wäre ein neuer nichtanthropozentrischer ökologischer Humanismus möglich: eine Vermenschlichung des Menschen durch Kultivierung einer (mit)fühlenden Vernunft und durch Übernahme der Verantwortung für den Erhalt der Natur.

Ein solcher ökologischer Humanismus ist meines Erachtens von entscheidender Bedeutung, um laufenden und zukünftigen Bemühungen in Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Politik um eine nachhaltigere Lebensweise der menschlichen Spezies auf diesem Planeten Orientierung und Schlagkraft zu verleihen. Den intellektuellen Boden hierfür bereitet eine Prozessmetaphysik der Nachhaltigkeit: eine Metaphysik, die die Dynamizität und Relationalität der Wirklichkeit anerkennt und uns mit dem Prozess der Natur vereinigt, statt den Menschen als ein von der Natur abgetrenntes rein geistiges Wesen zu misszuverstehen, welches das Recht haben soll, vermeintlich geistlose natürliche Dinge zu beherrschen. (Anne Sophie Meincke, 26.1.2024)