Beinahe jeder siebte Haushalt in Österreich ist armutsgefährdet. Das weist das Sozialministerium in seiner Statistik aus. Doch die Zahl verdeckt womöglich mehr, als sie zeigt: Frauen sind oftmals viel stärker armutsgefährdet als Männer. Denn die Messung auf Haushaltsebene zeigt die vielfach bestehenden Armutsrisiken innerhalb eines Haushalts nicht auf, sagt die Wissenschafterin Katrin Gasior vom britischen Thinktank Sapri. "Es wird davon ausgegangen, dass alle Einkommen des Haushalts zu gleichen Teilen an alle Haushaltsmitglieder verteilt werden." Das äquivalisierte, also das anhand der Anzahl und des Alters der Haushaltsmitglieder gewichtete Nettohaushaltseinkommen hinterlasse einen blinden Fleck: Tatsächlich hänge das individuelle Einkommen von Frauen häufig davon ab, wie viel sie beitragen – was sich wiederum auf große finanzielle Entscheidungen in Haushalten auswirke.

Insgesamt gibt es nur wenige Daten dazu, wie sich Haushalte ihre Einkommen aufteilen, erklärt Christina Siegert von der Uni Wien. Deshalb wird das Haushaltseinkommen zumeist gleich aufgeteilt. Das wirkt sich auf die Armutsforschung aus: "Partnerinnen wird das jeweils gleiche Armutsrisiko zugewiesen." Die beiden Wissenschafterinnen haben sich in Studien damit beschäftigt, wie sich das Armutsrisiko verschiebt, wenn Armut auch auf individueller Ebene und nicht mehr auf jener von Haushalten betrachtet wird. Die Analysen zeigen deutlich: Wird das Einkommen auf persönlicher Ebene betrachtet, steigt die Armutsgefährdung von Frauen drastisch – vor allem wenn sie Kinder haben.

Schieflage im Haushalt

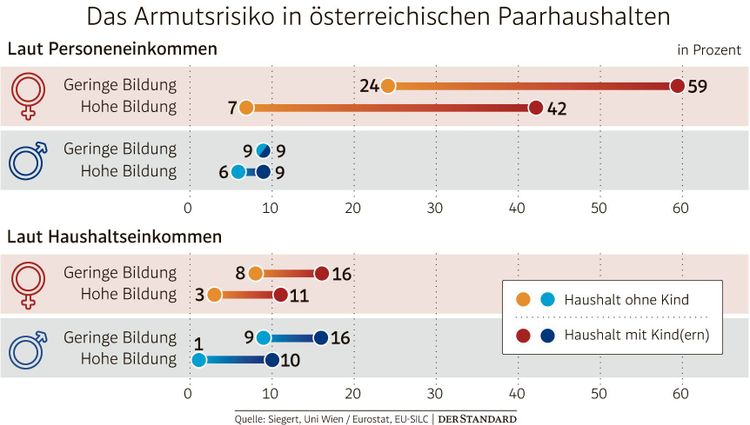

Siegert erklärt das anhand eines Beispiels. Für dieses wurden die Einkommen von heterosexuellen Paarhaushalten in Österreich von Personen zwischen 25 und 64 Jahren herangezogen und auf zwei unterschiedliche Arten verglichen. Als Datengrundlage diente die EU-SILC-Umfrage, Sozialleistungen wurden miteinberechnet. In der ersten Berechnung ging die Forscherin davon aus, dass das Haushaltseinkommen zu gleichen Teilen aufgeteilt wird. Dabei zeigt sich – je nach Bildungsstand und je nachdem, ob Kinder im Haushalt leben oder nicht –, dass das Armutsrisiko von Männern und Frauen relativ ähnlich ist (siehe Grafik).

Die zweite Berechnung, basierend auf den gleichen Einkommensbestandteilen, bezieht sich auf das Personeneinkommen. Hier wurde davon ausgegangen, dass kein Zugriff auf das Einkommen des Partners oder der Partnerin besteht. Dabei zeigt sich, dass Frauen ein deutlich höheres Armutsrisiko haben als ihre Partner – insbesondere dann, wenn sie Mütter sind. Je nach Bildungsgrad sind demnach 42 bis 59 aller Mütter in Paarhaushalten armutsgefährdet. Bei kinderlosen Frauen liegt der Wert zwischen sieben und 24 Prozent. Frauen seien demnach häufiger vom Einkommen ihrer Partner abhängig, allen voran Mütter. Bildung nehme zwar eine wichtige Rolle in der Armutsbekämpfung und Gleichstellung ein, sagt Siegert. Dennoch sei auch das Personeneinkommen hochgebildeter Mütter oftmals nicht armutssicher: Etwa 40 Prozent der hochgebildeten Mütter sind armutsgefährdet. Sie führt den im europäischen Vergleich hohen Wert auf traditionelle Rollenbilder in Österreich zurück.

Individuelles Risiko unterschätzt

"Die Standarddefinition von Armut unterschätzt das individuelle Risiko von Frauen", kritisierte Gasior bei der Pressekonferenz des Wissenschaftsnetz "Diskurs". Wenig überraschend sind vor allem Frauen, die keiner Lohnarbeit oder nur einer geringen Erwerbstätigkeit nachgehen, besonders armutsgefährdet. Aber auch Frauen in Vollzeitbeschäftigung haben ein höheres individuelles Armutsrisiko als Männer mit Vollzeitjob: Bei Männern liegt der Anteil bei sechs Prozent, bei Frauen bei elf Prozent. Besonders prekär sei die Situation von selbstständigen Frauen, ergänzt Gasior, 48 Prozent seien auf individueller Ebene armutsgefährdet.

Insgesamt müssten die unterschiedlichen Lebensrealitäten in der Sozialpolitik stärker ins Auge gefasst werden, fasst Gasior zusammen. Das Argument, Frauen sollten mehr Stunden arbeiten, greife zu kurz. Die Forderung würde die – vorrangig von Frauen und unentgeltlich geleistete – Pflege- und Sorgearbeit außer Acht lassen. Zumal würden langfristige ökonomische Risiken auf individueller Ebene getragen werden, ergänzt Siegert mit Verweis auf den Gender-Pension-Gap. "Es reicht nicht aus, Armutsgefährdung erst dann zu thematisieren, wenn es zu spät ist", meint die Forscherin und spricht von der Pension und der Zeit nach einer Trennung. "Wir müssen sie dann thematisieren, wenn sie entsteht." (Nora Laufer, 18.1.2024)