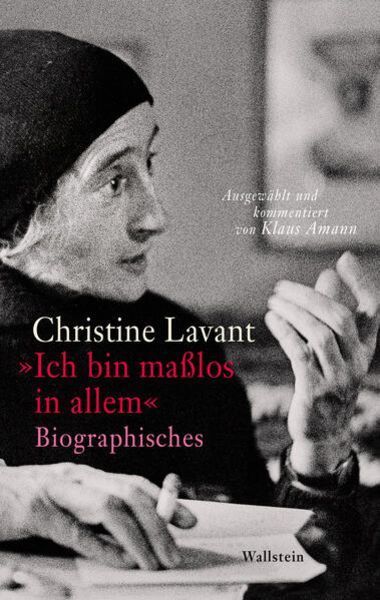

Für die Öffentlichkeit war sie die ewig Kränkliche, Leidende, die im Schreiben ihre einzige Lebensmöglichkeit fand. Ihre Schriftstellerkollegin Jeannie Ebner erinnerte sich später an eine "kleine, leicht Bucklige, dreiviertel blind, skrofulös geboren, falsch behandelt". Aber es gab auch die andere Christine Lavant: Sie war äußerst belesen, schlagfertig, manchmal sogar frech.

Auch ihr Bild in der Literaturgeschichte gilt es zurechtzurücken: Mit ihr, so Klaus Amann in seinem Vorwort, beginnt die weibliche Literatur in Österreich. Ihr erstes Buch, die Erzählung Das Kind (1948), erschien im selben Jahr wie Ilse Aichingers Die größere Hoffnung. Aber im Gegensatz zu Aichinger und später Ingeborg Bachmann gehörte Lavant keiner karrierefördernden Vereinigung wie der Gruppe 47 an, sie blieb in der Kärntner Provinz, eine Ikone der Literatur wurde sie nie.

Grenzen sprengen

Für eine filmreife Dichterbiografie eignete sich ihr Leben schwerlich. Jahrelang lebte sie in einer kleinen Dachkammer, hielt sich und ihren um 36 Jahre älteren Ehemann, einen Kunstmaler, mit Strickarbeit über Wasser. Es war wie das Leben einer Dienstmagd, gegen das sich nur mit exzessivem Lesen rebellieren ließ. Bis sie im Schreiben ihre Bestimmung fand. Das war 1945, als der Dreißigjährigen ein Gedichtband Rilkes in die Hand fiel und sie nun selbst begann, Gedichte zu Papier zu bringen.

"Ich hab gedichtet Tag und Nacht", wird sie Jahre später in einem Rundfunkinterview sagen. Die Gedichte landeten irgendwann bei Paula Grogger und schließlich bei einem deutschen Verleger, auf den auch ihre Prosa Eindruck machte. Aber bis das erste Buch erscheint, ist es wie ein heftiger Überlebenskampf, der sie auch an ihre physischen Grenzen bringt. Manchmal hat sie Angst, sie könnte "zusammenklappen". "Sie müssen wissen, ich arbeite wie eine Besessene", schreibt sie in einem Briefe Ende Dezember 1945. Da hat sie sich, um Weihnachten herum, innerhalb von vier Tagen die besagte Erzählung förmlich abgerungen. Und ist überzeugter denn je: "Ich habe eine Welt u. diese Welt brennt! Und wo etwas brennt, da entsteht Kraft."

Der Brief, so voll Hoffnung, wirft aber auch ein erschreckendes Licht auf ihre Rolle als (Ehe-)Frau: "Einmal, wenn meine Gedichte gedruckt sind (mein Mann hat es mir schon erlaubt), darf ich dann zu Euch hinaufkommen?", fragt sie ihre mütterliche Freundin und Förderin Paula Purtscher. Unabhängiger wurde sie durch das Schreiben nicht, aber sie wurde in den 1950er-Jahren mit ihren im Otto-Müller-Verlag erschienenen Gedichtbänden zur gefeierten Lyrikerin. Ein wenig Fenster zur Welt war ihr dabei der Tonhof der Lampersbergs in Maria Saal, wo damals auch Thomas Bernhard verkehrte. Beide, Außenseiter auf ganz unterschiedliche Weise, blieben einander ein Leben lang mitfühlend verbunden.

Vergessener Bernhard

"Hast’ mich schon vergeßn?", schreibt Bernhard 1958 an sie. "Ich Dich nicht. Ich hab Dich recht gern u. denk’ oft an Dich." "Die Christine Lavant", meinte Jeannie Ebner später, "die hat er geliebt." Lavant wiederum hatte Mitleid mit ihm, nannte ihn "Dummerle", "Buaberle" und streichelte ihn sanft. 1987 gibt Bernhard einen Sammelband mit Lavant-Gedichten in der Bibliothek Suhrkamp heraus. In einer vorangestellten Notiz schwingt die Gefühlsbewegung durch, mit der er sich 14 Jahre nach ihrem Tod noch einmal mit ihr eingelassen hat, einer Dichterin, so Bernhard, "die bis zu ihrem Tod weder Ruhe noch Frieden gefunden hat und die in ihrer Existenz durch sich selbst gepeinigt und in ihrem christlich-katholischen Glauben zerstört und verraten war". Ihr Werk sei "das elementare Zeugnis eines von allen guten Geistern missbrauchten Menschen als große Dichtung, die in der Welt noch nicht so, wie sie es verdient, bekannt ist".

Seit 2014 erscheint im Wallstein-Verlag eine respektable Werkausgabe, die der Bedeutung Lavants in jeder Hinsicht gerecht wird. Eine ideale Ergänzung ist der nun vorliegende Porträt- und Materialienband. Er versammelt, chronologisch von 1915 bis 2015, "Briefe, Texte, Dokumente".

Unter dem Hundsstern

In ihnen kommen neben der Dichterin Freunde und Zeitgenossen von Werner Berg bis Thomas Bernhard, Kritiker wie Friedrich Torberg oder der sie behandelnde Psychiater und zugleich Ratgeber Otto Scrinzi zu Wort, aber auch literarische Stimmen wie die von Peter Handke, Friederike Mayröcker und ganz zuletzt Maja Haderlap, die Lavant mit einem berührenden Gedicht (unter dem hundsstern) Reverenz erweist. Ein Lavant-Lesebuch, das aussagekräftiger, intimer und aufrichtiger nicht sein könnte. (Gerhard Zeillinger, 20.1.2024)