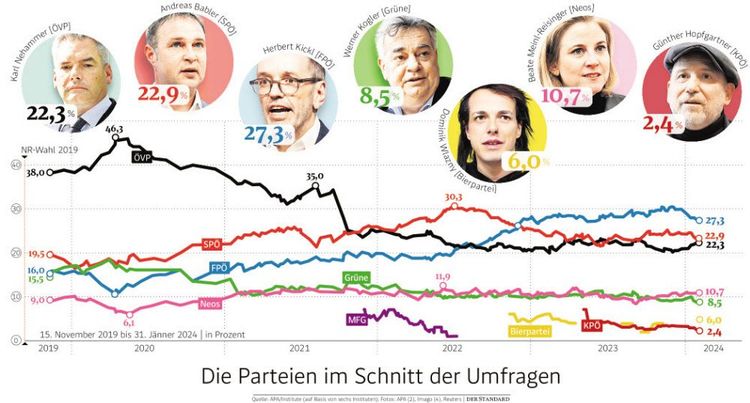

Österreich befindet sich derzeit in einer ungewohnten Situation: Denn noch nie gab es auf die Frage, wer das Land nach der nächsten Wahl regieren wird, so viele Antwortmöglichkeiten. Drei Parteien haben gute Chancen, den künftigen Kanzler zu stellen, und bei der Frage nach möglichen Regierungskonstellationen gibt es so viele Möglichkeiten wie nie zuvor.

Antworten auf die Frage "Wer mit wem?" liefern derzeit die Parteien selbst, zumindest teilweise. Die letzten Tage kam beispielsweise immer wieder eine neuerliche Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ zur Sprache. Politiker beider Parteien können der großen Koalition derzeit offenbar viel abgewinnen. Dass Schwarz und Rot gemeinsam überhaupt eine Mehrheit zustande bringen, ist freilich nicht sicher.

Inhalte im Zentrum

Eine Dreierkoalition wäre in Österreich ein Novum. Eines, für das sich derzeit nicht viele aussprechen. Erstens gibt es mit der Ampel in Deutschland ein Beispiel, das nicht gerade als Vorbild herangezogen werden kann. Andererseits bedeutet ein Partner weniger Stress als zwei. Oder wie der ehemalige Regierungskoordinator Thomas Drozda (SPÖ) unlängst in der Krone sagte: "Bei einer Dreierkoalition steigen die Probleme nicht linear, sondern exponentiell an."

Ist das tatsächlich so? Und wie sinnvoll sind Koalitionsaussagen vor einer Wahl? Antworten liefert die Koalitionsforschung. Natürlich würden Verhandlungen mit zunehmender Zahl von Akteuren komplexer werden, sagt Marc Debus, der sich an der Uni Mannheim unter anderem mit Regierungsbildung beschäftigt. Wenn sich aber drei Parteien inhaltlich in zentralen Fragen einig seien, dann könne mitunter schneller eine Einigung erzielt werden als zwischen zwei Parteien, bei denen es viele Gräben zu überwinden gebe. "Politische Inhalte sind eine, wenn nicht die zentrale Variable bei Verhandlungen."

Vorsichtige Festlegungen

Hier sieht Debus in Österreich derzeit allerdings eine Krux: "Wenn niemand mit der Kickl-FPÖ koalieren will, die FPÖ aber 30 Prozent bekommt, dann wird es sehr schwer eine Koalition zu bilden, die halbwegs programmatisch homogen ist." Das Problem an heterogenen Koalitionen sei wiederum, dass nicht nur die Bildung lange dauere, sondern dass auch das Regieren kompliziert werde. Und wenn es dann zu vielen öffentlich ausgetragenen Konflikten und Streitigkeiten komme, resultiere das in frustrierten Anhängern. Und das, so Debus, könnte dann vielleicht wieder der FPÖ nützen.

Sollen Parteien also besser verschweigen, mit wem sie nicht koalieren wollen? Debus wiegelt ab. Einerseits seien Koalitionsaussagen vor der Wahl für die Wähler essenziell und ein wichtiges Signal. "Sie helfen dabei, Entscheidungen zu treffen." Den Parteien würde der Wissenschafter aber empfehlen, ihre Aussagen nicht allzu scharf zu tätigen. Denn, auch das wurde in Untersuchungen festgestellt, Wählerinnen und Wähler registrieren sehr wohl, wenn Aussagen, die vor der Wahl getroffen wurden, gebrochen werden – und strafen das ab. Dass Kanzler Karl Nehammer und seine ÖVP von der "Kickl-FPÖ" spreche, sei deswegen eine "nicht ganz unbedeutende Einschränkung".

Was fix ist

Bei der Frage, wie politische Ämter zwischen Regierungspartnern aufgeteilt werden, lässt sich eine Seltenheit in den Sozialwissenschaften beobachten: ein empirischer Zusammenhang, der so stark ist, dass er häufig als "Gesetz" betitelt wird. Gamsons Gesetz besagt, dass die Parteien in Koalitionsregierungen Ministerien proportional zu ihrer Stärke innerhalb der Koalition erhalten. Derzeit hat die ÖVP 71 Sitze im Parlament, die Grünen 26. Bei den Ämtern sind es 73,3 Prozent für die ÖVP und 26,7 für die Grünen. Zumindest die Menge an Ämtern ist damit so gut wie fix.

Die politischen Präferenzen sind in dem Ansatz allerdings nicht beinhaltet. Parteien wollen ja nicht nur irgendein Ministerium, sondern Agenden, die zu ihren Inhalten passen. Und das sorgt für Diskussionen. Ein Beispiel aus der aktuellen Koalition: Die Grünen wollten unbedingt die Frauenagenden, Parteichef Werner Kogler habe sogar das mit viel mehr Budget ausgestattete Kulturministerium zum Tausch angeboten, letzten Endes vergeblich.

Apropos politische Präferenzen: Welche Inhalte es in ein Regierungsprogramm schaffen, ist eine der komplexeren Fragen der Koalitionsforschung. Der Kompromiss steht dabei natürlich im Zentrum. "Eine Kompromissbildung ist umso schwerer, wenn die betroffenen Politikfelder für die eigene Klientel wichtig sind", sagt Debus.

Wähler als Faktor

Wählerinnen und Wähler würden ihre Parteien zwar am liebsten in der Regierung sehen, Kompromisse allgemein gesprochen aber nicht goutieren. Wenn diese bei Kernthemen eingegangen werden müssten, lehnen das vor allem Stammwähler ab, wie eine aktuelle Studie zeigt. Am wenigsten werden Kompromisse bei jungen, neugegründeten Parteien verziehen, die noch nie regiert haben. Bei etablierten, sogenannten "Mainstream-Parteien" sei das Verständnis, dass manche Forderungen eben nicht umgesetzt werden könnten, etwas höher.

Wähler wurden als Faktor bei der Koalitionsbildung bislang kaum einbezogen. Ein Team der Uni Wien erforscht deswegen derzeit, welche Kompromisse Wählerinnen und Wähler bereit sind zu akzeptieren. (Lara Hagen, 9.2.2024)