Der Affenberg Landskron in Kärnten ist nicht nur ein beliebtes Ziel für Familien und Touristen, sondern auch eine Forschungsstelle. Die dort lebenden Japanmakaken werden schon lange mit den klassischen Methoden der Verhaltensbiologie studiert. Nun soll neueste Technik zum Einsatz kommen, um die Möglichkeiten noch zu erweitern. Letztendlich sollen auch Laien mithelfen können.

Japanmakaken (Macaca fuscata) sind die – mit Ausnahme des Menschen – am nördlichsten lebenden Primaten der Welt. In den kalten Wintern ihrer Heimat Japan baden sie gerne in heißen Quellen – ein Verhalten, das sie sich von Menschen abgeschaut haben dürften. Seit 28 Jahren lebt eine Gruppe der Tiere auch in Kärnten. Im Villacher Stadtteil Landskron bewohnen sie ein vier Hektar großes Gelände, wo sie zwar gefüttert werden, aber sonst ein vom Menschen weitgehend unbeeinflusstes Leben führen.

Weibchen in Führungsrolle

Tatsächlich können die Makaken im Zuge von Führungen besucht werden, ein direkter Kontakt wird aber vermieden. Auch die Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die sich mit den Tieren beschäftigen, vermeiden Interaktionen mit ihnen. Sie beobachten und protokollieren jedoch seit Jahren die sozialen Interaktionen zwischen den Affen, um deren Gruppendynamik besser zu verstehen.

Das ist gar nicht so einfach, denn Japanmakaken leben in großen Gruppen mit einer strengen Rangordnung und häufigen Konflikten. Tonangebend sind übrigens die Weibchen, denn in freier Natur bleiben nur sie und ihre Töchter lebenslang in ihrer Geburtsgruppe; die Männchen wandern ab. Die Töchter erben gewöhnlich den Rang der Mutter, weswegen Aufstiegschancen innerhalb der ursprünglichen Gruppe sehr gering sind.

Individuelle Bestimmung

In freier Wildbahn kommt es jedoch auch immer wieder einmal zu Abspaltungen kleinerer Untergruppen – möglicherweise weil rangniedrige Individuen in einer neuen Gemeinschaft höhere Chancen auf eine Verbesserung ihrer sozialen Stellung haben. Auch am Affenberg kam es 2020 zu einer solchen Abspaltung oder Fission. Mittlerweile haben sich die Gruppen aber wieder vereinigt.

Eine unverzichtbare Voraussetzung für die Erfassung von sozialen Vorgänge ist, dass man die jeweiligen Akteure individuell bestimmen kann. Das ist bei den Affen ähnlich schwierig wie bei uns Menschen: Auch sie unterscheiden sich neben Körperform, Haarfarbe und dergleichen vor allem in ihren Gesichtszügen. Da es sich um eine semifreie Population handelt, können die Tiere nicht einfach markiert werden. Den Forschenden bleibt daher nichts anderes übrig, als sich ihre Gesichter zu merken. Allerdings leben mittlerweile 181 Makaken am Affenberg, und viele Studierende sind nur für ein paar Monate hier.

Tägliche Begleitung

Um dieses Problem zu umgehen, bediente man sich bisher der sogenannten Fokus-Tier-Methode. Dabei werden einer Studentin oder einem Studenten 30 bis 40 Affen zugeteilt, die für die jeweilige Fragestellung gut passen. In den nächsten paar Monaten wird dann jedes dieser Fokustiere täglich rund 20 Minuten lang begleitet und beobachtet.

Obwohl der Aufwand hoch erscheint, ist er in vielen Fällen immer noch zu wenig. "Um gruppendynamische Vorgänge wie etwa die Fission 2020 zu verstehen, reichen 30 bis 40 Tiere einfach nicht aus", erklärt Lena Pflüger vom Department für Verhaltens- und Kognitionsbiologie der Universität Wien, die seit 2015 die wissenschaftliche Leitung des Affenbergs innehat.

Technologiegestützte Affenforschung

Abhilfe soll deshalb die moderne Technik schaffen. Gemeinsam mit der Abteilung Siena (Spatial Informatics for Environmental Applications) der Fachhochschule Kärnten und mit Mitteln des Bridge-Programms der Forschungsförderungsgesellschaft FFG, das vom Klimaschutzministerium und der Nationalstiftung finanziert wird, starteten der Affenberg und die Universität Wien kürzlich das Projekt Smart Monkey Lab. Dabei erhalten die Forschenden Unterstützung durch Drohnen und Künstliche Intelligenz. Die Drohnen sind mit hochauflösenden Farb- und Wärmekameras ausgerüstet und zeichnen bei ihrem Flug über das Gelände die Position aller Affen auf, ohne die Tiere zu stören.

Damit erhofft man sich unter anderem die Frage zu klären, wo die Makaken die Nacht verbringen. Die Forschenden wissen zwar, dass sie auf Bäumen schlafen, aber nicht genau, wo – geschweige denn, mit wem. Simple Begehungen des Geheges bringen nichts, denn die Affen werden mit Einbruch der Dunkelheit völlig still: "Wenn man es nicht besser wüsste, würde man glauben, es ist kein einziger Affe da", erklärt Pflüger.

Gesichtserkennung als Königsdisziplin

Die neue Technologie erlaubt es auch, Daten einfacher zu erheben und schneller zu dokumentieren. So sollen die Studierenden am Affenberg statt wie bisher mit Stimmrekordern mit Tablets ausgerüstet werden. Damit sollen sie im Lauf des Projekts imstande sein, die Position jedes Tieres direkt einzugeben. Zusätzlich lassen sich dann auch Informationen zu dem jeweiligen Affen abrufen. Bereits vorhanden ist eine Datenbank, die auf Knopfdruck alle Stammbäume der Affenberger Makaken aufzeigt.

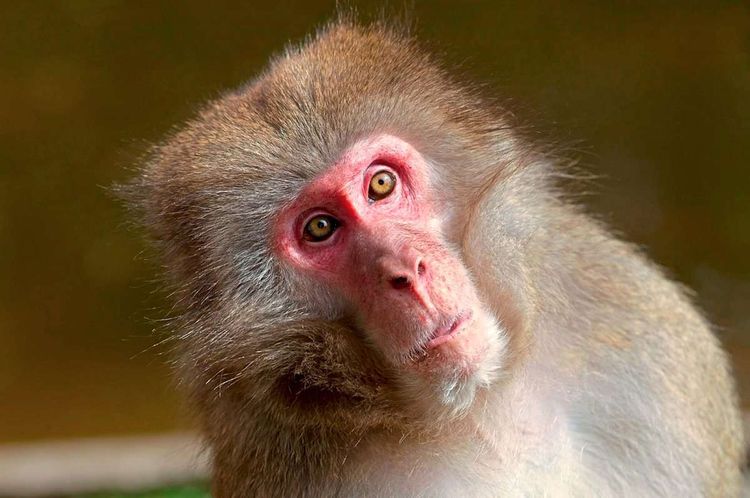

Die Königsdisziplin, wie Siena-Leiter Gernot Paulus von der FH Kärnten es nennt, ist aber die Gesichtserkennung der Affen mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Dafür muss die KI jedoch erst einmal angelernt werden. Zu diesem Zweck nehmen die Forschenden am Affenberg derzeit von allen Affen immer wieder Videos aus möglichst verschiedenen Blickwinkeln auf. Bei 181 Individuen dauert das sowieso seine Zeit, aber es kommt noch eine Schwierigkeit dazu: Die Tiere verändern sich im Jahresverlauf, wie Pflüger zu bedenken gibt. So haben sie im Winter ein so dickes Fell, dass es ihre haarlosen Gesichter wie eine Haube umrahmt, und zur Paarungszeit färben sich dieselben Gesichter leuchtend rot.

Die KI hat also noch einiges zu bewältigen, ehe sie wirklich einsatzfähig ist. Dann aber sollen nicht nur die Forschenden damit die Affen besser untersuchen können: Auch die Beobachtungen der Besucher des Affenbergs könnten dann in die wissenschaftlichen Daten einfließen, weil auch Laien wüssten, mit welchem Individuum sie es gerade zu tun haben. (Susanne Strnadl, 13.5.2024)