Bei der kommenden Europawahl steht viel auf dem Spiel. Es gilt Krisen wie den Klimawandel zu bewältigen, mit internationalen Konflikten umzugehen und sich auf einen potenziellen Sieg Donald Trumps bei den Präsidentschaftswahlen in den USA einzustellen. Gleichzeitig wird die radikale Rechte einen Zuwachs an Sitzen im Europäischen Parlament verzeichnen. Europa wählt nicht nur ein neues Parlament, sondern entscheidet vom 6. bis 9. Juni auch indirekt, wer sich – im Amt des Kommissionspräsidenten beziehungsweise der Kommissionspräsidentin – in den nächsten fünf Jahren federführend diesen Herausforderungen stellen müssen wird. Umso wichtiger wäre es, europäische Themen auf die Agenda zu setzen und sich mit Europa zu befassen.

Die europäische Politik und ihre Nachrangigkeit

Traditionell stehen Europawahlen oft im Schatten nationaler Politik. Das Interesse an Europapolitik hält sich in Grenzen, die Wahlbeteiligung lag in den letzten zwei Jahrzehnten bei um die oder deutlich unter 50 Prozent, und gewählt wird nach nationalen Gesichtspunkten. Kurzum, Europawahlen zählen in der Politikwissenschaft zu klassischen "Second-Order Elections", also nachrangigen Wahlen.

Das ist allein schon daran zu bemerken, dass anstelle der europäischen Parteienfamilien und Spitzenkandidat:innen der Fokus auf die nationalen Repräsentant:innen gerichtet ist, die sich im Wahlkampf oftmals Unterstützung suchen – jedoch nicht auf europäischer Ebene, sondern eben durch Bundeskanzler und Bundespartei. Zum Vergleich wäre das, als stünden bei Nationalratswahlen die Listenersten der Landesparteien im Rampenlicht und eben nicht Nehammer, Babler und Co.

Um dem entgegenzuwirken, wurde 2014 das Spitzenkandidat:innen-System eingeführt. Das heißt, alle europäischen Parteifamilien nominieren ihre Bewerber:innen für den Vorsitz der Europäischen Kommission. Der Kandidat oder die Kandidatin der stimmenstärksten Partei wird Präsident:in der Europäischen Kommission. 2014 ging dieses Prinzip auf, als Jean-Claude Juncker (Europäische Volkspartei, EVP) das höchste Amt innerhalb der EU übernahm, 2019 jedoch nicht, als anstelle Manfred Webers (EVP) Ursula von der Leyen (ebenfalls EVP) nach reichlich Kritik am Verfahren zur Kommissionspräsidentin gewählt wurde.

Diesmal soll das nicht passieren. Es treten neben der amtierenden Kommissionspräsidentin insgesamt sieben weitere Kandidat:innen an. Das sind unter anderem Nicolas Schmit von der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE). Die weiteren Kandidat:innen (siehe Bildbeschreibung unten) stellten sich zwar bereits einer Fernsehdebatte und werden das am Donnerstag den 23. Mai im Rahmen einer "Eurovision-Debate" erneut tun, ihre Aussichten, als Erste durch die Ziellinie zu gehen, sind jedoch gering.

Ausnahmen bilden die rechtspopulistischen Europäischen Konservative und Reformer (EKR) und die Identität und Demokratie Partei (IDP), der neben der Alternative für Deutschland (AfD) und der französischen Rassemblement National (NR) auch die FPÖ angehört. Sie erkennen die Legitimität des Auswahlprozesses für die Kommission nicht an – die EKR verzichtete aus exakt diesem Grund auf eine eigene Nominierung. Auch Wahlprogramme sucht man vergeblich. Der Aufwind in den Umfragen und erwartete Zuwachs an Sitzen, vor allem bei der ID-Fraktion, steht somit der Nichtanerkennung der europäischen Prozesse und Spielregeln gegenüber. Zudem treten die Fraktionen, bestehend aus radikal rechten, populistischen bis hin zu rechtsextremen Parteien auf europäischer Ebene beinahe schon absichtlich unkoordiniert auf. Man steht mit einem Bein fest im EP, mit dem anderen demonstrativ außerhalb, und so ist eben auch die Europawahl "zweitrangig" im Europa der Nationen.

Die niedrige "Salienz", das heißt die niedrige wahrgenommene Wichtigkeit der europäischen Ebene stellt eine doppelte Herausforderung dar. Zum einen fällt es politischen Bewerber:innen schwer, Wähler:innen zu mobilisieren, was sich auch auf die Legitimität politischer Entscheidungen – gerade in aktuellen Krisenzeiten – auswirkt. Zum anderen erschwert das geringe Ausmaß an Politisierung "Europas" die Verortung politischer Eliten sowie das Treffen informierter Wahlentscheidungen. Einer Umfrage aus dem April zufolge gaben 55 Prozent an, die nationalen Spitzenkandidat:innen nicht zu kennen oder sie nicht verorten zu können. In der vergangenen Erhebung des "Eurobarometers" gaben – nach sechs Europawahlen – 15 Prozent der Österreicher:innen an, noch nie vom Europäischen Parlament gehört zu haben. Das ist nicht zuletzt angesichts der aktuellen politischen Herausforderungen, Krisen, internationalen Konflikten und der damit verbundenen Tragweite europäischer Politik in den nächsten fünf Jahren beklagenswert.

Die Messung von Parteipositionen

Es gibt zusammengenommen also einiges, was einer klaren ideologischen Verortung der Bewerber:innen bei der diesjährigen Europawahl im Wege steht: Die geringe Salienz der Wahl und damit verbunden die Unbekanntheit nicht nur der europäischen, sondern auch der nationalen Kandidat:innen, aber auch das Auftreten neuer Akteure wie der DNA machen die Sache nicht leichter. Um dennoch eine solche Verortung vornehmen zu können, lohnt sich der Blick in die Wahlprogramme.

Falls Sie die Wahlprogramme kurz vor der Wahl noch lesen möchten, planen Sie zwischen 4,8 und 5,9 Stunden ein, abhängig von Ihrer Lesegeschwindigkeit. Hinzu kommen 4,1 bis 5,2 Stunden für die Programme der europäischen Parteien, wobei Textlänge und -komplexität berücksichtigt wurden.

Dank des Manifesto-Projekts des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), welches seit den 1970ern Kodierer:innen ausbildet, um Wahlprogramme in Aussagen einzuteilen und anschließend nach 56 inhaltlichen Politikthemen zu analysieren, können Sie sich diese Lesezeit sparen. Im Datenbestand finden sich Informationen zu den Positionen von über 1300 Parteien aus 67 Ländern, was langfristige Untersuchungen der Entwicklung von Parteipositionen zulässt.

Die neuen Programme der Europawahl 2024 deckt dieser Datenbestand natürlich (noch) nicht ab. Allerdings ermöglicht ein kürzlich entwickeltes Modell des Manifesto-Projekts ("Manifesto Berta") durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen inhaltliche Analyse neuer, ungesehener Dokumente. Das Modell ist in der Lage, einen neuen, ungesehenen Text effizient und zuverlässig einer Reihe vordefinierter Politikthemen zuzuordnen. Das funktioniert deshalb so gut, weil es auf dem riesigen Textkorpus annotierter Wahlprogramme aus der Vergangenheit (in 38 Sprachen!) trainiert ist. Sie können dies online testen, indem Sie ein beliebiges politisches Statement eingeben und durch einen Klick auf "Compute" klassifizieren lassen.

Wahlprogramme im Detail

Im Rahmen eines Forschungsprojekts zur aktuellen Europawahl habe ich mir die Wahlprogramme der österreichischen und der Europaparteien genauer angesehen und zu Analysezwecken in natürliche Sätze unterteilt. Mit Abstand das längste und detaillierteste Wahlprogramm stammt von den Grünen (1617 Sätze). Abgesehen von der DNA, welche kein offizielles Wahlprogramm zur Verfügung stellt, sondern ihre Positionen lediglich auf ihrer Webseite listet (83 Sätze), stellt das Wahlprogramm der FPÖ das Kürzeste dar (118 Sätze).

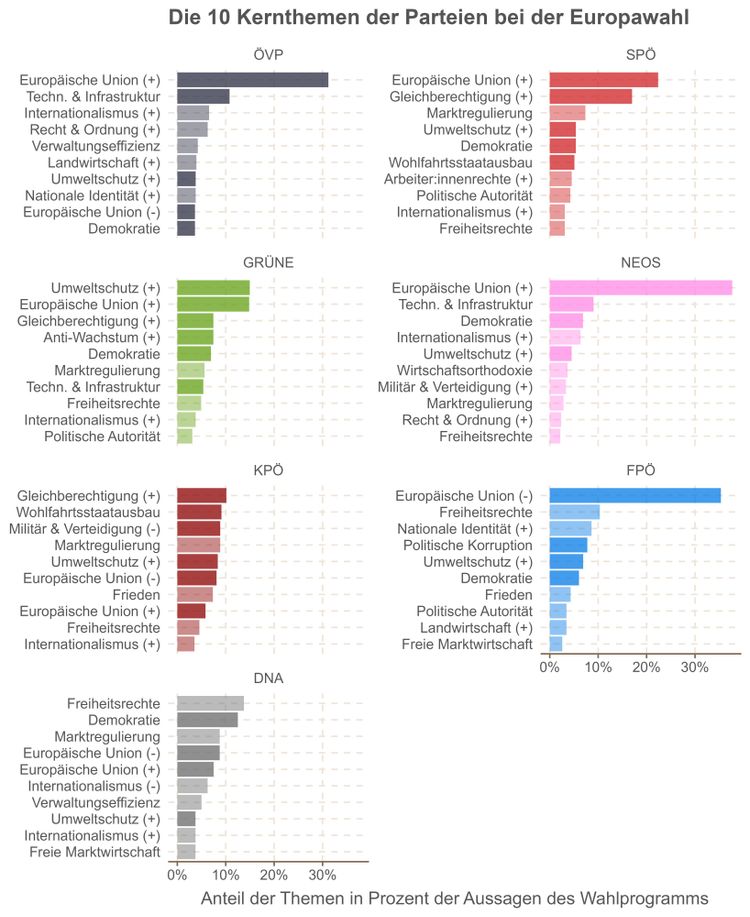

Die obenstehende Abbildung zeigt die zehn wichtigsten Themen der jeweiligen nationalen Parteien, gemessen daran, wie viele Aussagen in Relation zur Länge des Textes auf das entsprechende Thema entfallen. Dunkle, gesättigte Balken zeigen an, dass es sich bei dem Thema um ein Top-Ten-Themenbereich aller Parteien insgesamt handelt. Helle Balken weisen dementsprechend darauf hin, dass es sich hierbei um ein Kernthema einer Partei handelt, das zwar allen anderen relativ egal ist, jedoch für die betreffende Partei selbst hohen Stellenwert hat und eventuell sogar ein "Alleinstellungsmerkmal" darstellt.

Beispielsweise findet sich Umweltschutz im Programm vieler Parteien und wird daher in der Politikwissenschaft "Valenz"-Thema genannt (das heißt, es geht vielmehr um wahrgenommene Kompetenz als positionsbezogene Differenzierung; beispielsweise fordert niemand mehr Klimawandel). Selbst die FPÖ wirbt für "Ausbau erneuerbarer Energien", spricht jedoch im gleichen Zug von einer "EU-Klimadiktatur". Bei nationaler Identität beziehungsweise Forderungen nach der Bewahrung nationaler Lebensweisen sieht es anders aus. Während das Thema gewissermaßen der FPÖ "gehört", taucht es kaum in anderen Programmen auf, abgesehen vielleicht von jenem der ÖVP.

Die Frage der Haltung gegenüber der Europäischen Union trennt das Parteiensystem relativ scharf in zwei Hälften. Auf der einen Seite finden sich die Neos, die sich in rund 38 Prozent ihres Programms positiv auf die EU beziehen und beispielsweise eine grundlegende Erneuerung des Vertragswerks fordern, um die EU handlungsfähiger zu machen und die Rolle des Europäischen Parlaments zu stärken, sowie eine Stärkung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik inklusive der Schaffung einer EU-Armee. Nach der Ära Sebastian Kurz' tritt auch die ÖVP wieder mit einer klar proeuropäischen Haltung an, ähnlich wie SPÖ und Grüne. Am gegenüberliegenden Ende findet sich die FPÖ, welche in 35 Prozent ihres Programms Forderungen erhebt wie die "Halbierung von EU-Parlament, Kommission und EU-Budget", die Rückverlagerung von Kompetenzen nach Österreich und das Ende des "Green Deal".

Die ökonomische und kulturelle Links-rechts-Konfliktdimension

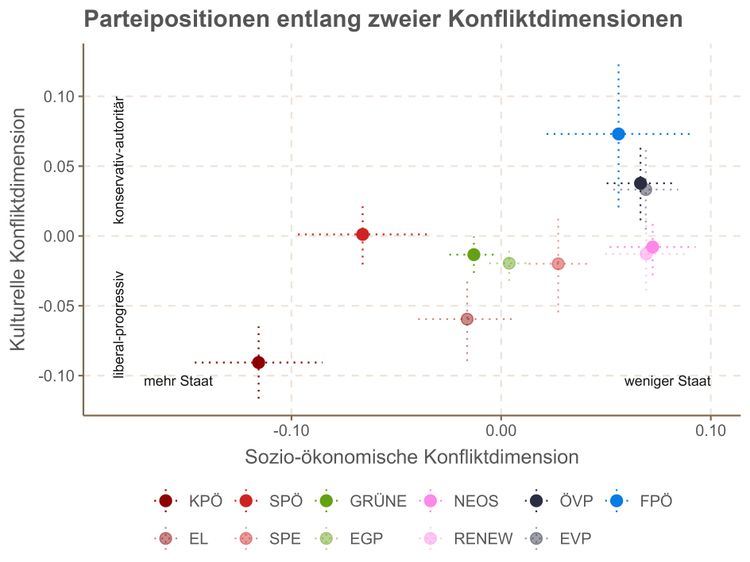

Die Wahlprogrammanalyse lässt nicht nur eine Betrachtung einzelner Themen zu, sondern typischerweise auch die Verortung von Parteien in einem (zweidimensionalen) ideologischen Raum. Während in politischen Diskussionen im Alltag häufig von "links/rechts" die Rede ist, besteht in weiten Teilen der Politikwissenschaft die Ansicht, dass eindimensionale Beschreibungen von Parteipositionen kaum ausreichen, um die Varianz im ideologischen Wettbewerb akkurat abzubilden.

Im zweidimensionalen Raum beschreibt die klassische ökonomische Achse das Verhältnis von Markt und Staat, also beispielsweise das Ausmaß an Umverteilung, Steuerpolitik, Marktregulierung und Wohlfahrtsstaatausbau. Hier stellen SPÖ und ÖVP traditionell zwei Gegenpole dar. Parallel zum Aufstieg der FPÖ sowie der Grünen bildete sich eine zweite, kulturelle Achse des Parteienwettbewerbs heraus, welche Themen wie Minderheitenrechte, Migration und Integration, Multikulturalismus, gesellschaftliche Rollenbilder und Moralvorstellungen und Ähnliches berührt.

Die Abbildung verortet alle relevanten österreichischen Parteien sowie deren europäische Familien entlang der zwei beschriebenen Dimensionen (die Skalen sind jeweils auf die Mitte des österreichischen Parteiensystems zentriert und zeigen somit die Abweichung nach links und rechts). Die punktierten Linien geben die 95 Prozent Konfidenzintervalle an, also die mit der Messung verbundene Unsicherheit. Die ID-Fraktion legte sich wie erwähnt auf kein eigenes Wahlprogramm fest. Auch die DNA ist aufgrund ihres kurzen Texts der Webseite (aber auch der unklaren Zuordnung zu einer der Europaparteien) nicht inkludiert.

Insgesamt ähneln sich die Positionen der österreichischen und europäischen Parteien einander erstaunlich stark; und das trotz aller Unterschiede der zwei politischen Ebenen. Während die Produktion nationaler Wahlprogramme eingespielten parteiinternen Prozessen folgt, erfordern europäische Programme ein höheres Maß an Kompromissbildung. Zudem sind sie stärker auf genuin europäische Themen fokussiert, während Parteien zu Hause in den 27 Mitgliedstaaten gerne mit nationalen Themen werben. Das mag auch mit ein Grund für eine Ausnahme beim Vergleich der Parteipositionen sein: Die Positionen der SPÖ und KPÖ entfernen sich nämlich relativ weit von jenen ihrer europäischen Familien: Gerade in der Sozialpolitik nimmt die EU eher regulative Aufgaben wahr und setzt beispielsweise Mindeststandards für Arbeitsbedingungen, wobei der Themenkomplex ansonsten auf der nationalen Ebene verbleibt.

Dazu kommt natürlich, dass sich sowohl SPÖ als auch KPÖ auf nationaler Ebene in der Opposition befinden (Letztere in der außerparlamentarischen; auch wenn sich das mit der Nationalratswahl im Herbst ändern könnte). Das trägt häufig dazu bei, dass ideologisch "radikalere" beziehungsweise klarer abgegrenzte Positionen vertreten werden, während Regierungsverantwortung ein höheres Maß an Pragmatismus verlangt.

Die Zukunft Europas steht auf dem Stimmzettel

Die bevorstehenden Europawahlen im Juni sind von entscheidender Bedeutung für die politische Zukunft Europas. In neun EU-Mitgliedsstaaten, darunter Belgien, die Niederlande, die Slowakei, Tschechien, Frankreich, Italien, Polen, Ungarn und Österreich, zeichnet sich ein möglicher Rechtsruck ab. Insbesondere in Österreich könnte die FPÖ ihr historisches Bestresultat von 1996 erreichen und erstmals als stärkste Partei ins Europäische Parlament einziehen. Dies könnte die bisherige Mehrheit der Allianz aus EVP, SPE und Renew schmälern und den Umgang mit aktuellen globalen Herausforderungen erschweren.

Die Stärke radikal rechter Parteien hängt jedoch auch davon ab, welche politischen Allianzen sie nach den Wahlen bilden. Dass diese brüchig sind, zeigt auch der kürzliche "Rauswurf" der AfD aus der ID-Fraktion. Viel wird also auch davon abhängen wo und in welchen Fraktionen sich Parteien wie etwa Fidesz aus Ungarn oder ANO aus Tschechien wiederfinden. Auch im Europäischen Rat, dem Gremium der Regierungschefs der 27 Mitgliedsstaaten, könnten sich die Kräfteverhältnisse in Zukunft durch rechte Wahlerfolge wie die von Giorgia Melonis Fratelli d'Italia (FdI) oder der Partij voor de Vrijheid (PVV) von Geert Wilders in den Niederlanden weiter verschieben – mit mindestens ebenso weitreichenden Auswirkungen auf die europäische Politik.

Bei der anstehenden Europawahl handelt es sich allerdings genau genommen um separate Wahlen in den 27 Mitgliedsstaaten. Nationale Kandidat:innen stehen im Vordergrund, weniger Europa als solches. Auch das Spitzenkandidat:innen-System hat daran bislang nicht allzu viel geändert. Das dem Thema entgegengebrachte Desinteresse passt somit eigentlich nicht zur Tragweite der Richtungsentscheidung des Kontinents bei den kommenden Wahlen. (Fabian Habersack, 23.5.204)