1892 malte Franz von Stuck eine Pallas Athene, 1899 zog Gustav Klimt mit seiner Version nach. Sitzt beim Deutschen das Frauengesicht mit Rüstung für den heutigen Eindruck eher klassisch vor goldenem Grund, lud der Wiener seine Darstellung mit viel Allegorie auf. Sie wird zur richtigen Kampfansage gegen die Traditionalisten: Auf dem Brustpanzer streckt ihnen eine Fratze die Zunge heraus, im Hintergrund kämpft Herakles, er steht für die Secessionisten, gegen das mythologische Wasserungeheuer Triton (die Künstlergenossenschaft). Stuck hatte die antike Göttin zu einer Schutzheiligen der neuen Kunstrichtung erhoben, beide hängen im Wien-Museum in der neuen Sonderausstellung in einer seltenen Gelegenheit nebeneinander – denn man widmet sich den Secessionen.

Eine solche gab es nämlich nicht nur in Wien ab 1897. 1892 schon wurde jene in München gegründet, 1897 die in Berlin. Die je wichtigsten Vertreter geben der Schau ihren Titel: Klimt, Stuck, Liebermann. Zu sehen sind mit den 140 Werken aber insgesamt 80 Künstlerinnen und Künstler. Bei stilistischer Vielfalt verbinden sie die Suche nach Freiheit in der Form, die Abkehr von den an den lokalen Kunstakademien orientierten Ausstellungssystemen, eine Distanzierung von traditionellen Standesvertretungen.

Wahl fiel auf Übersehenes

Secessionen entstanden Ende des 19. Jahrhunderts an vielen Orten im deutschsprachigen Raum. München, Wien und Berlin waren aber die wichtigsten drei, auf die sich die mit der Alten Nationalgalerie in Berlin erarbeitete und bestückte Schau fokussiert. Das ist zwei glücklichen Fügungen zu verdanken: einerseits Ralph Gleis, der acht Jahre am Wien Museum Kurator war, ehe er als Direktor des Hauses nach Berlin wechselte (von wo er 2025 als Albertina-Chef zurückkehrt). Zweitens dem Umstand, dass zuletzt das Wien-Museum umgebaut wurde und nun die Alte Nationalgalerie saniert wird, also zu ist. Gleis und die Wiener Kuratorin Ursula Storch haben einander also freie Wahl gelassen, sich nicht nur unbegrenzt aus dem Depot des je anderen, sondern auch aus den sonst in der Dauerausstellung gebundenen Werken zu bedienen.

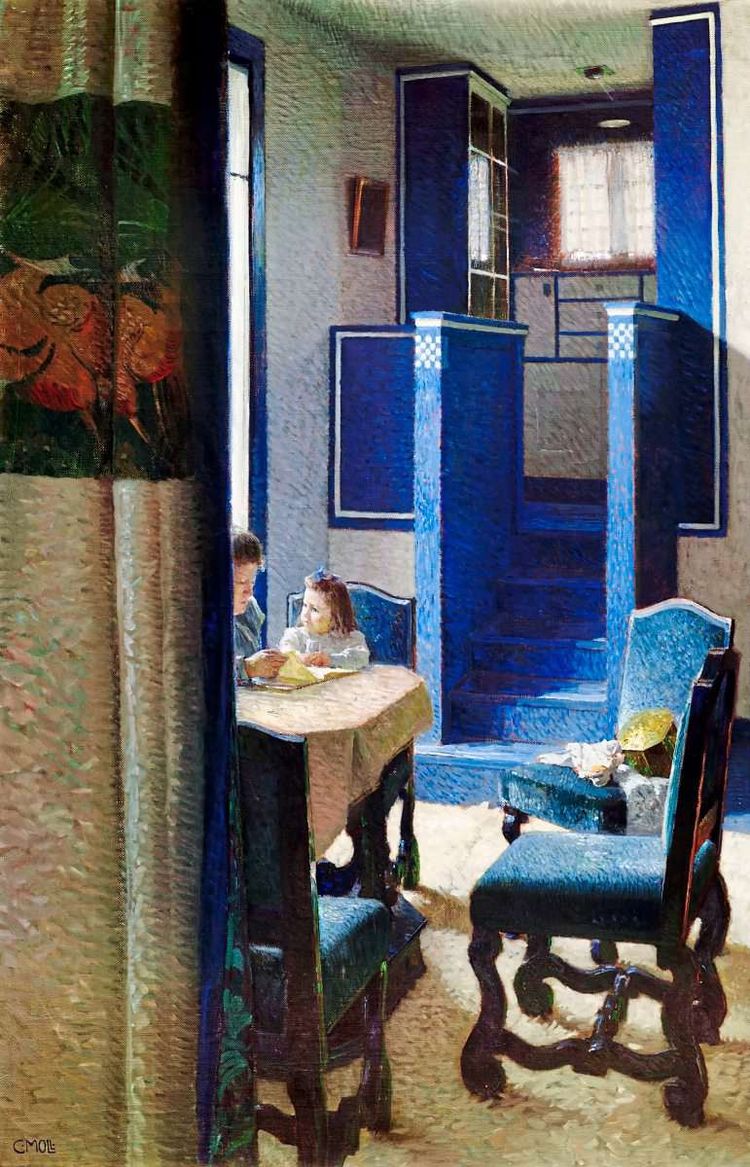

Was keineswegs nur Prunkstücken den Weg in die Schau eröffnet hat. Da hängen einige Klimts, Liebermanns, Carl Molls; das Stöbern zeitigte aber auch Entdeckungen. Werke, die für sich genommen zuletzt lange ungezeigt blieben, ergaben im breiten Kontext der drei Secessionen plötzlich Sinn. Vieles, was im Bestand des einen verharrte, kannte der andere zudem gar nicht. Für Storch ist etwa Dora Hitz' Die Kirschernte (1905) so ein Fall, das vor Pinselhieben vibrierende Großformat hängt jetzt im Kapitel "Arbeit und Alltag".

Gelegenheiten zum Vergleich

Dass Hitz für Storch neu war, liegt nicht zuletzt daran, dass es bis heute ein stark lokales Verständnis der Secessionen gibt. Ein Hauptanliegen der Secessionisten war der Austausch untereinander, auch um sich die Rücken zu stärken: In der Schau liegt Korrespondenz auf, manche Künstler waren in mehreren Secessionen Mitglied, man lud auch internationale Künstler wie Munch und Rodin zu Ausstellungen ein. Jeder Schauplatz hatte trotzdem eine eigene Ausprägung: In München war es der Symbolismus, in Berlin der Impressionismus, in Wien der Jugendstil. Dazu kamen organisatorisch Spezifika: In München die enge Zusammenarbeit mit Magazinen wie dem Simplicissimus, in Berlin durften Frauen schon früh Mitglied werden, in Wien dafür Architekten, ebenso spielten hier das Kunstgewerbe und die Idee des Gesamtkunstwerks eine Rolle.

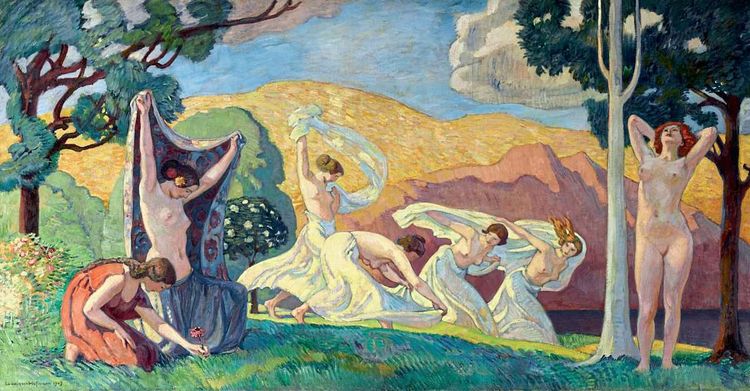

Um in dieser Vielfalt Vergleiche zu erlauben, ist jedes der zwölf Kapitel der Schau mit Vertretern aus allen drei Städten bestückt. Klimts Pallas Athene auf dem Plakat wird dabei dem Gros der Exponate nicht gerecht. Wunderbar: Es dominieren atmosphärisch Leichtigkeit und optisch Buntheit!

Intim und selbstbewusst

Jede Menge pudrige Porträts spielender Mädchen in weißen Kleidchen hängen (Kapitel "Kinderwelten") da dem Porträt Maler Gutmann mit Kind gegenüber, der seinen Kopf an die Schläfe des Babys auf seinem Arm lehnt. Familiäre Intimität ("Private Einblicke") bieten auch unangestrengte Blicke auf Frühstückstische. Eine junge Dame, die sich in einer Loge im Sophiensaal mit tiefem Dekolletee selbstbewusst auf den Tisch vor sich zu einem Herrn hinunterbückt, vermittelt ("Illustre Gesellschaft") den Esprit der neuen Zeit ebenso wie Straßenszenen mit Nachtschwärmern. Dazu kommen lichthelle Gärten, etwa hingeworfen von Max Slevogt ("Begegnungen mit der Natur").

Die Themen stammen aus den alten Katalogen der Secessionen, jene haben sie aus dem Leben gegriffen. Herrscherporträts wird man hier keine finden, stattdessen Familienmitglieder, Kollegen, Freunde. Ein anderes, neues Weltbild ist hier am Werk und Wirken, jenseits von Repräsentation. Es gibt viel schönstes Secessionistisches auch jenseits von Klimt zu entdecken. (Michael Wurmitzer, 24.5.2024)