Im Jänner 1966 wurde es noch einmal etwas eng für Hans Fischböck. "Nazijäger" Simon Wiesenthal hatte ein paar Monate zuvor die Spur des hochrangigen NS-Bürokraten aus Österreich aufgenommen und im Oktober 1965 herausgefunden, dass sich der Organisator der "Arisierungen" in der deutschen Stadt Essen aufhielt. Der niederländische Journalist Jules Huf, ein Mitarbeiter von Wiesenthals Dokumentationszentrum des Bundes Jüdischer Verfolgter des Naziregimes, konnte Fischböck vor Weihnachten sogar ein Interview abringen, das nach Veröffentlichung nicht nur in den Niederlanden hohe Wellen schlug.

Das niederländische Institut für Kriegsdokumentation (NIOD) ließ umgehend feststellen, ob eine Auslieferung Fischböcks möglich sei. Auch andere internationale Stellen zur Verfolgung von NS-Kriegsverbrechern wurden aktiv und prüften die Faktenlage. Wenige Tage später erfuhr das Innenministerium, dass der wintersportbegeisterte 70-Jährige als Zuseher zum Hahnenkamm-Rennen nach Kitzbühel anreisen wollte, das am 21. Jänner 1966 stattfand.

Hektisch verhängten die österreichischen Behörden ein Einreiseverbot. Fischböck, der bereits in Tirol war, bekam davon Wind, reiste umgehend wieder aus und verabschiedete sich nach Spanien, das unter Diktator Franco ein beliebter Unterschlupf für Nazis war. Damit war er seinen Verfolgern ein letztes Mal entkommen.

Erstaunliche Forschungslücke

Wie aber war es möglich, dass dieser führende NS-Bürokrat, der 1945 auf der ersten österreichischen Kriegsverbrecherliste aufschien, sich immer wieder der Verfolgung entziehen konnte? Zwar sind in den vergangenen Jahren einige Fakten zu Fischböcks Leben nach 1945 bekannt geworden. Dennoch fehlte bis vor kurzem eine Biografie des bürgerlich-katholischen NS-Bonzen. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil unter den belasteten österreichischen Nationalsozialisten, die nie belangt wurden, Fischböck der ranghöchste war.

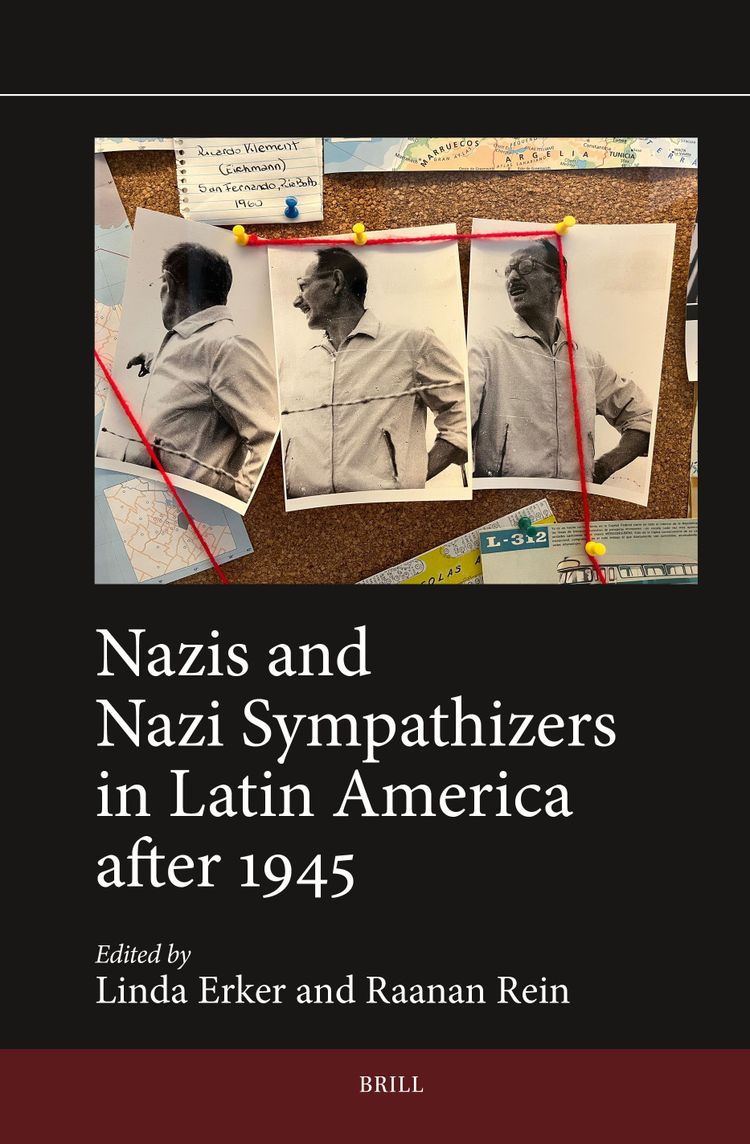

Diese einigermaßen erstaunliche Forschungslücke hat nun die Historikerin Jutta Fuchshuber (Uni Wien) gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Schrabauer zumindest teilweise geschlossen. Erschienen ist ihr Artikel im druckfrischen Sammelband Nazi and Nazi Sympathizers in Latin America after 1945 (Brill), der von der österreichischen Forscherin Linda Erker (DÖW) gemeinsam mit ihrem israelischen Kollegen und Lateinamerika-Spezialisten Raanan Rein herausgegeben wurde und in dem sich noch viele weitere neue Erkenntnisse über das Untertauchen von österreichischen und deutschen Nationalsozialisten in Südamerika finden.

Wesentlich erleichtert wurden die Recherchen von Fuchshuber und Schrabauer, weil Matías Juan Fischböck, der in Argentinien lebende Enkel, vor einigen Jahren zahlreiche Dokumente aus dem Familienbesitz dem United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) in Washington, D.C., übergab, wo diese für Forschungszwecke zugänglich sind. Trotz dieses Materials sind noch weitere Fragen zu Fischböcks Untertauchen offen, weshalb Fuchshuber und Schrabauer in einem vom Zukunftsfonds, der MA 7 der Stadt Wien und der Österreichischen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekt an diesem skandalträchtigen Fall weiterrecherchieren.

Bürgerlicher Nazi-Karrierist

Der 1895 geborene Hans Fischböck stammte aus einer Wiener Anwaltsfamilie und studierte hier Jus – so wie einige seiner späteren Nazi-Freunde, zu denen unter anderem Arthur Seyß-Inquart und Otto Wächter zählten. So wie Wächter und Seyß-Inquart war Fischböck Mitglied des Deutschen Klubs, in dem bürgerliche "Austro-Nazis" ab 1930 auf den "Anschluss" Österreichs hinarbeiteten. Zur Belohnung wurde Fischböck im März 1938 Minister für Handel und Verkehr (später für Wirtschaft und Arbeit sowie für Finanzen) und als solcher zur führenden Kraft bei der systematischen Zwangsenteignung ("Arisierung") jüdischen Eigentums, die Vorbildcharakter für ähnliche Maßnahmen im Deutsche Reich hatte.

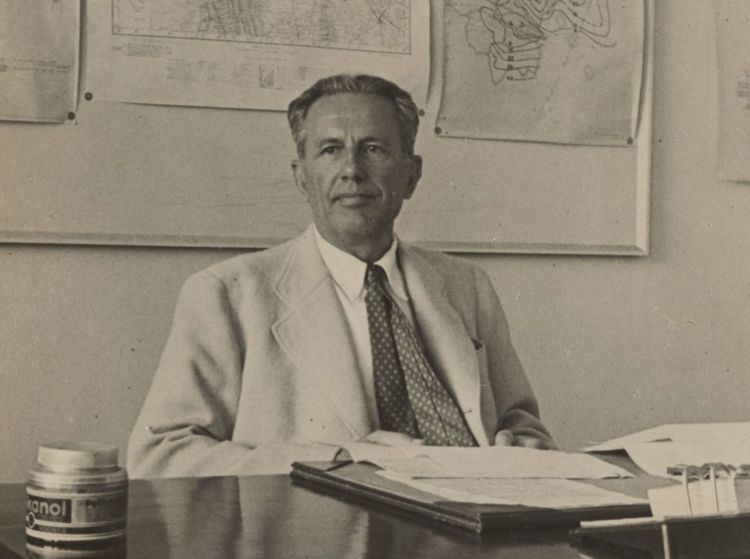

Der NSDAP und der SS trat Fischböck erst 1940 bei; in diesem Jahr war er auch kurz im heute ukrainischen Charkiw tätig. Wenig später wechselte er mit seinem Freund Seyß-Inquart vom Osten in den Westen, konkret: in die von den Deutschen überfallenen Niederlande. Hier war er ab 1940 unter Seyß-Inquart Generalkommissar und organisierte die finanzielle und ökonomische Unterwerfung sowie die "Entjudung" der Wirtschaft. Im Frühjahr 1942 wurde er zudem Staatssekretär und Reichskommissar für die Preisbildung und 1944 zum stellvertretenden Leiter des Planungs- und Rohstoffamtes im Rüstungsministerium. Er war damit auch mitverantwortlich für die Zwangswirtschaft, die hunderttausende Menschen das Leben kostete.

Untertauchen in Bayern

In den Wirren des Kriegsendes konnte Fischböck in Bayern untertauchen und entging so der Inhaftierung durch die Alliierten. Spätestens nach Veröffentlichung der ersten österreichischen Kriegsverbrecherliste Ende 1945 wurde die Suche nach ihm intensiviert – ohne Erfolg. Fischböck lebte in den nächsten Jahren mit seiner späteren zweiten Frau unter falschem Namen unbehelligt bei München. Sein enger Freund Seyß-Inquart wurde währenddessen 1946 beim Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ähnlich erging es dem Österreicher Hanns Rauter 1948 in den Niederlanden. Rauter war dort unter Seyß-Inquart Polizeichef gewesen.

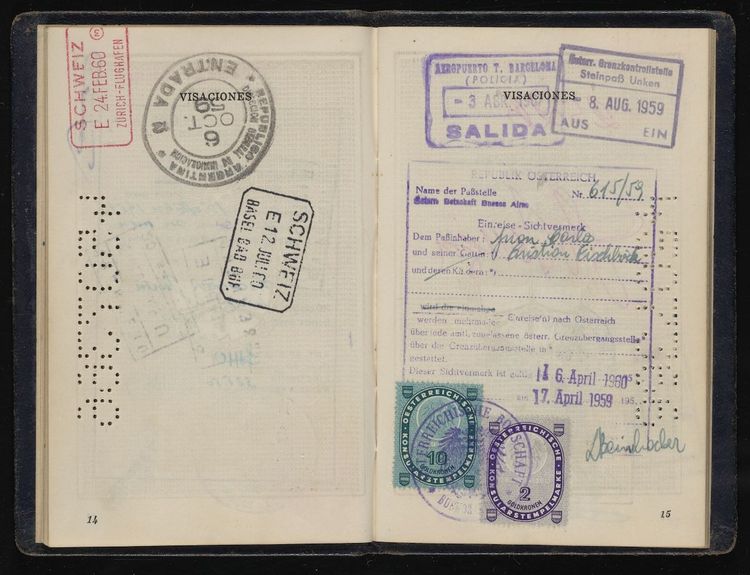

Die Todesstrafe hätte Fischböck vermutlich nicht gedroht, gewiss aber eine längere Haftstrafe, die viele seiner unmittelbaren Weggefährten antreten mussten. Rund um 1950 dürfte es dann der Spruchkammer in München, der deutschen Entnazifizierungsbehörde, gelungen sein, Fischböcks wahre Identität zu ermitteln und seine Adresse nach Österreich weiterzuleiten. Der aber dürfte davon Wind bekommen haben, wie Fuchshuber und Schrabauer vermuten, denn Anfang 1951 setzte er sich unter dem falschen Namen Jacob Schramm über die "Rattenlinie" nach Argentinien ab – als der letzte bekannte ranghohe Nazi.

Eichmanns Arbeitskollege

Unterstützt wurde er dabei vom katholischen Priester Krunoslav Draganović, der neben dem österreichischen Theologen Alois Hudal der wichtigste Fluchthelfer von NS-Verbrechern war. Als seine letzte Adresse in Europa gab Fischböck "Via Lomellini 6 in Genua" an – so wie zuvor Klaus Barbie und Adolf Eichmann. Und so wie Eichmann und einige österreichische Nazis arbeitete Fischböck in Argentinien für die Firma Capri, die vom deutsch-argentinischen SS-Hauptsturmbannführer Carlos Fuldner gegründet worden war. Als Eichmann ab Mitte der 1950er-Jahre seine Interviews mit Willem Sassen aufnahm, notierte er am Transkript neben dem Namen Fischböck "Er lebt noch!!!".

Hans Fischböck, der sich mittlerweile Juan Fischböck nannte, ging es auch nach der Pleite von Capri 1955 gut: Er war mit einschlägigen deutsch-argentinischen Nazi-Kreisen bestens vernetzt, arbeitete als Berater für eine Firma eines anderen Ex-SSlers, für die er auch immer wieder nach Europa reiste, 1960 auch gleich zweimal nach Wien, um mit Verantwortlichen der Creditanstalt zu verhandeln, der Nachfolgerin jener Bank, für die er in der Zwischenkriegszeit gearbeitet hatte. Im Innenministerium war das sehr wohl bekannt, wie Fuchshuber und Schrabauer belegen können; das zog damals aber keinerlei Konsequenzen nach sich. Die äußerst großzügige NS-Pardonierung, die 1957 im österreichischen Parlament beschlossen wurde, hätte eine etwaige Bestrafung in Österreich wohl verunmöglicht – anders als in den Niederlanden.

Rückkehr nach Deutschland

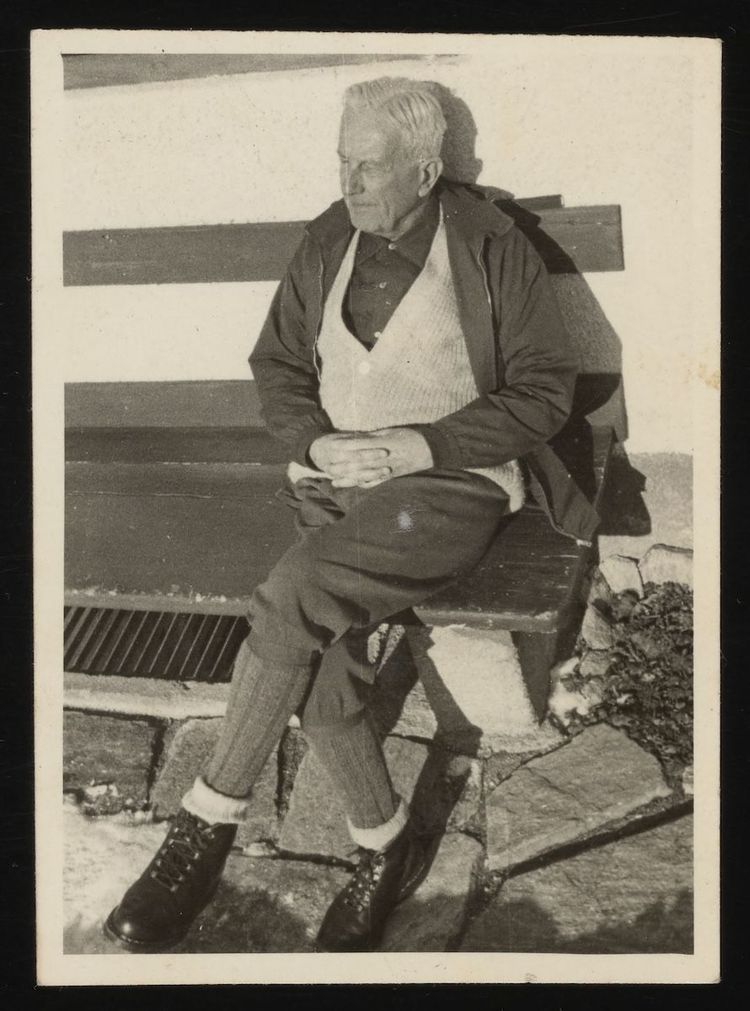

Anfang der 1960er-Jahre kehrte Fischböck als argentinischer Staatsbürger ohne seine Familie nach Deutschland zurück. Er arbeitete in Essen für das Büro des deutschen Architekten und Ingenieurs Wilhelm Silberkuhl, der sich nach 1945 ebenfalls nach Argentinien abgesetzt hatte. Urlaub machte er regelmäßig – und bis zum Jänner 1966 – völlig unbehelligt in Kitzbühel. Die Flucht nach Spanien Anfang 1966 bewahrte ihn auch dieses Mal vor weiterer Verfolgung. Im argentinischen Konsulat in Barcelona ließ er seelenruhig seinen Reisepass verlängern und begab sich für einige Monate nach Mallorca.

Als sich der Wirbel wieder gelegt hatte, kehrte er im April 1967 wieder nach Deutschland zurück, wo der ehemals führende NS-Bürokrat und Organisator der "Arisierungen" drei Monate später etwas überraschend starb – ohne je für seine Verbrechen belangt worden zu sein. (Klaus Taschwer, 26.5.2024)