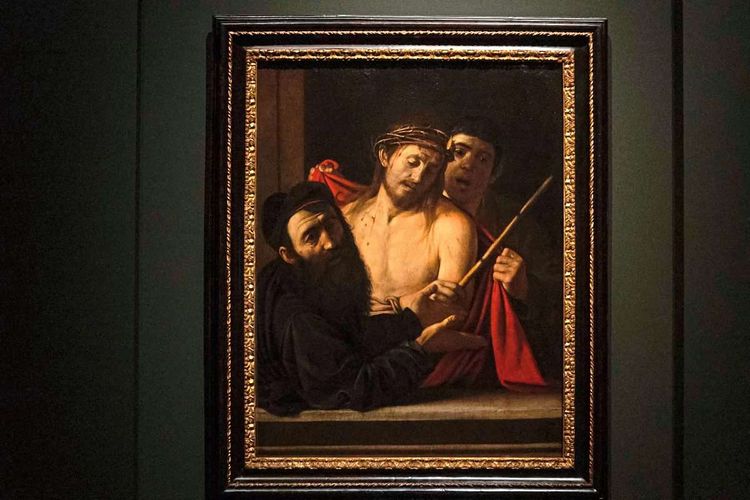

Die am Dienstag im Madrider Prado-Museum beginnende Caravaggio-Sonderausstellung besteht nur aus einem einzigen Gemälde des italienischen Barockmalers. Doch es wird mit hunderttausenden Besuchern gerechnet. Kein Wunder: Der Prado feiert das Gemälde als eine der "größten Entdeckungen der Kunstgeschichte". Dementsprechend kam es in der weltberühmten Madrider Pinakothek bereits am Montag bei der offiziellen Pressevorführung zu einem Medienrummel wie schon lange nicht mehr.

Ecce Homo. Der verlorene Caravaggio heißt die Sonderausstellung. Bis zum 13. Oktober wird die Dornenkrönung (Ecce Homo) von Michelangelo Merisi, alias Caravaggio (1571–1610), in einem eigenen Saal gezeigt. Danach soll es bis zum 23. Februar 2025 neben Caravaggios David besiegt Goliath im Prado ausgestellt werden. Das Gemälde entstand laut Experten zwischen 1605 und 1609 und gehörte zur Privatsammlung des spanischen Königs Philipp IV. Danach verlor sich jedoch die Spur des Ecce Homo, bis vor drei Jahren Prado-Experten in Madrid Alarm schlugen.

Sofort zurückgezogen

Im März 2021 bot das Madrider Auktionshaus Ansorena ein 111 mal 86 Zentimeter großes, leicht verschmutztes Gemälde eines unbekannten Schülers des spanischen Malers José de Ribera zur Versteigerung an. Fast wäre der Kunstschatz für 1500 Euro verkauft worden, als Prado-Kunstexperten Alarm schlugen und den Verdacht erhoben, es könnte sich um Caravaggios Ecce Homo handeln. Das Barockgemälde wurde sofort von der Auktion zurückgezogen.

Spätere Untersuchungen ergaben, dass es sich tatsächlich um den "verlorenen" Caravaggio handelte. Seit 1821 befand sich das Ölgemälde im Familienbesitz des spanischen Diplomaten Evaristo Pérez, anscheinend ohne zu wissen, dass es sich dabei um Caravaggios Ecce Homo handelte.

Der Vizekönig von Neapel, Graf von Castrillo, soll das Gemälde 1656 aus Italien nach Spanien gebracht haben, wo es schon bald in die Privatsammlung des spanischen Königs Philipp IV. überging. Möglicherweise gehörte es später zur immensen Kunstsammlung des königlichen Staatssekretärs Manuel Godoy, die auf Befehl von Fernando VII. 1808 beschlagnahmt wurde. Im Inventar Godoys ist das Bild allerdings nicht verzeichnet, wohl aber im Katalog der Real Academia. Die königliche Kunstakademie schenkte dem Kunstsammler Evaristo Pérez de Castro Méndez 1821 einen damals nicht besonders gewürdigten "Caravaggio", da dieser den Akademie zuvor zahlreiche Werke anderer Künstler stiftete.

Ausfuhrverbot erlassen

Wie dem auch sei. Irgendwie verlor man die Spur von Caravaggios Ecce Homo – bis die Erben von Pérez de Castro Méndez den verloren gedachten Kunstschatz 2021 auf jener besagten Auktion in Madrid zum Verkauf anboten. Nachdem der Ecce Homo von der Versteigerung zurückgezogen worden war, erhob das spanische Kulturministerium sofort ein "Ausfuhrverbot" auf das Bild und ließ es untersuchen. Unterdessen erklärte die Madrider Regionalregierung es zum "Kulturgut von besonderem Interesse".

Der Staat hatte damit zwar ein Vorkaufsrecht auf das Gemälde, machte aufgrund des neuen Auktionspreises davon aber keinen Gebrauch. Schließlich ersteigerte ein in Spanien ansässiger britischer Kunstsammler das Gemälde für 30 Millionen Euro. Experten gehen davon aus, dass es ohne das Exportverbot auf internationalen Auktionen wohl für über 100 Millionen Euro den Besitzer gewechselt hätte.

Laut David García Cueto, Leiter der Prado-Abteilung für italienische und französische Malerei bis 1800, ist das Bild aber vor allem von unschätzbarem wissenschaftlichen Wert und verspricht bedeutende Erkenntnisse über die technische Entwicklung und malerische Reife des Barockkünstlers, von dem weltweit nur 60 Gemälde existieren. Es gehöre zu einem seiner letzten Gemälde, da Caravaggio 1610, also nur ein Jahr später, verstarb.

Der neue Besitzer, der anonym bleiben möchte, überließ das Gemälde nun vorübergehend dem Prado. Nach der Einzelschau im Oktober soll es noch bis zum 23. Februar 2025 neben Caravaggios David besiegt Goliath in der ständigen Sammlung des Museum hängen bleiben. Doch Prado-Direktor Miguel Falomir äußerte am Montag seine Hoffnung, der britische Kunstsammler könnte dem Prado das Gemälde als eines der großen Weltmuseum für länger überlassen. (APA, 27.5.2024)